- Detalles

- Cardenal Joseph Ratzinger

Imagen de portada: Cardenal Joseph Ratzinger junto al Cardenal Fresno, Monseior Piñera y Monseñor Contreras.

¡Estimados y queridos hermanos!

En primer lugar, querría agradecer de corazón su invitación tan amable para visitar vuestro país y también por ofrecerme esta ocasión de encuentro y diálogo fraterno. No me hago la ilusión de que se pueda conocer un país en una estadía de pocos días, sin embargo, es muy importante para mí la oportunidad de poder ver los lugares donde ustedes trabajan, y tener en alguna medida la experiencia de un ambiente de vida en la iglesia en esta tierra.

El fin de mis palabras es encarecer el diálogo que queremos tener mutuamente. De modo general, suelo aprovechar la ocasión que me brinda este encuentro, para exponer brevemente alguna de las cuestiones de mayor importancia del trabajo en la Congregación. Sin embargo, el cisma, que parece abrirse con las ordenaciones de obispos del 30 de junio, me lleva a apartarme, por esta vez, de esa costumbre. Hoy, querría simplemente comentar algunas cosas sobre el caso que concierne a Monseñor Lefebvre. Más que detenerse en lo ocurrido, me parece que puede tener mayor trascendencia valorar las enseñanzas que puede sacar la Iglesia, para hoy y para el día de mañana, del conjunto de los acontecimientos. Para ello, querría anticipar, en primer lugar, algunas observaciones sobre la actitud de la Santa Sede, en los coloquios con Monseñor Lefebvre, y continuar después con una reflexión sobre las causas generales que originan esta situación y que, por encima del caso particular, nos atañen a todos.

I. La actitud de la Santa Sede en los coloquios con Lefebvre

En los últimos meses, hemos invertido una buena cantidad de trabajo en el problema de Lefebvre, con el empeño sincero de crear para su movimiento un espacio vital adecuado en el interior de la Iglesia. Se ha criticado a la Santa Sede por esto desde muchas partes. Se ha dicho que había cedido a la presión del cisma; que no había defendido con la fuerza debida al Concilio Vaticano II; que, mientras actuaba con gran dureza con los movimientos progresistas, mostraba demasiada comprensión con la rebelión restauradora. El desarrollo ulterior de los acontecimientos ha refutado suficientemente estas aseveraciones. El mito de la dureza del Vaticano, cara a las digresiones progresistas, ha resultado una elucubración vacía. Hasta la fecha, se han emitido fundamentalmente amonestaciones, y en ningún caso penas canónicas en el sentido propio. El hecho de que Lefebvre haya denunciado al final el acuerdo firmado, muestra que la Santa Sede, a pesar de haber hecho concesiones verdaderamente amplias, no le ha otorgado la licencia global que deseaba. En la parte fundamental de los acuerdos, Lefebvre había reconocido que debía aceptar el Vaticano II y las afirmaciones del Magisterio postconciliar, con la autoridad propia de cada documento. Es una contradicción que sean precisamente aquellos que no han dejado pasar por alto ninguna ocasión para vocear en todo el mundo su desobediencia al Papa y a las declaraciones magisteriales de los últimos 20 años, los que juzgan esta postura demasiado tibia y piden que se exija una obediencia omnímoda hacia el Vaticano II. También se pretendía que el Vaticano había concedido a Lefebvre un derecho al disenso, que se niega persistentemente a los componentes de tendencia progresista. En realidad, lo único que se afirmaba en el convenio -siguiendo a la Lumen Gentium en su número 25- era el simple hecho de que no todos los documentos del Concilio tienen el mismo rango. En el acuerdo se preveía también explícitamente que debía evitarse la polémica pública, y se solicitaba una actitud positiva de respeto a las medidas y declaraciones oficiales. Se concedía asimismo que la confraternidad pudiera presentar a la Santa Sede -quedando intacto el derecho de decisión de ésta- sus dificultades en cuestiones de interpretación y de reformas en el ámbito jurídico y litúrgico. Todo esto ciertamente muestra suficientemente que Roma ha unido, en este difícil diálogo, lo generosidad en todo lo negociable, con la firmeza en lo esencial. Es muy reveladora la explicación que el mismo Monseñor Lefebvre ha dado de la retractación de su asentimiento. Declaró que ahora había comprendido que el acuerdo suscrito apuntaba solamente a integrar su fundación en la “Iglesia del Concilio”. La Iglesia Católica, en comunión con el Papa es, para él, la “Iglesia del Concilio” que se ha desprendido de su propio pasado. Parece que ya no logra ver que se trata sencillamente de la Iglesia Católica con la totalidad de la Tradición, a la que también pertenece el Concilio Vaticano II.

2. Reflexiones sobre las causas más profundas del caso Lefebvre

El problema planteado por Lefebvre, sin embargo, no se termina con la ruptura del 30 de junio. Sería demasiado cómodo dejarse llevar por una especie de triunfalismo, y pensar que este problema ha dejado de serlo desde el momento en que el movimiento de Lefebvre se ha separado netamente de la Iglesia. Un cristiano nunca puede ni debe alegrarse de una desunión. Aunque con toda seguridad la culpa no pueda achacarse a la Santa Sede, es nuestra obligación preguntarnos qué errores hemos cometido, qué errores estamos cometiendo. Las pautas con que se valora el pasado, desde la aparición del decreto sobre el ecumenismo del Vaticano II, deben, como es lógico, tener valor también para el presente. Uno de los descubrimientos fundamentales de la teología del ecumenismo, es que los cismas se pueden producir únicamente cuando, en la Iglesia, ya no se viven y aman algunas verdades y algunos valores de la fe cristiana. La verdad marginada se independiza, queda arrancada de la totalidad de la estructura eclesial, y alrededor de ella se forma entonces el nuevo movimiento. Nos debe hacer reflexionar el hecho de que no pocos hombres, más allá del círculo más restringido de los miembros de la confraternidad de Lefebvre, están viendo en este hombre una especie de guía o, por lo menos, un aleccionador útil. No es suficiente remitirse a motivos políticos, o a la nostalgia y otras razones secundarias de tipo cultural. Esas causas no serían suficientes para atraer también, y de modo especial, jóvenes, de muy diversos países, y bajo condiciones políticas o culturales, completamente diferentes. Ciertamente, la visión estrecha, unilateral, se nota en todas partes; sin embargo, el fenómeno en su conjunto no sería pensable si no estuvieran también en juego elementos positivos, que generalmente no encuentran suficiente espacio vital en la Iglesia de hoy. Por todo ello, deberíamos considerar esta situación primordialmente como una ocasión de examen de conciencia. Debemos dejarnos preguntar en serio sobre las deficiencias en nuestra pastoral, que son denunciadas por todos estos acontecimientos. De este modo podremos ofrecer un lugar a los que están buscando y preguntando dentro de la Iglesia, y así lograremos convertir el cisma en superfluo, desde el mismo interior de la Iglesia. Querría nombrar tres aspectos que, según mi opinión, tienen un papel importante a este respecto.

a) Lo santo y lo profano

Hay muchas razones que pueden haber motivado que muchas personas busquen un refugio en la vieja liturgia. Una primera e importante es que allí encuentran custodiada la dignidad de lo sagrado. Con posterioridad al Concilio, muchos elevaron intencionadamente a nivel de programa la “desacralización”, explicando que el Nuevo Testamento había abolido el culto del Templo: la cortina del Templo desgarrada en el momento de la muerte de cruz de Cristo significaría -según ellos- el final de lo sacro. La muerte de Jesús fuera de las murallas, es decir, en el ámbito público, es ahora el culto verdadero. El culto, si es que existe, se da en la no-sacralidad de la vida cotidiana, en el amor vivido. Empujados por esos razonamientos, se arrinconaron las vestimentas sagradas; se libró a las iglesias, en la mayor medida posible, del esplendor que recuerda lo sacro; y se redujo la liturgia, en cuanto cabía, al lenguaje y gestos de la vida ordinaria, por medio de saludos, signos comunes de amistad y cosas parecidas.

Sin embargo, con tales teorías y una tal praxis se desconocía completamente la conexión real entre el Antiguo y el Nuevo Testamento; se había olvidado que este mundo todavía no es el Reino de Dios y que “el Santo de Dios” (Io 6,69) sigue estando en contradicción con el mundo; que necesitamos de la purificación para acercarnos a Él; que lo profano, también después de la muerte y resurrección de Jesús, no ha llegado a ser lo santo. El Resucitado se ha aparecido sólo a aquellos cuyo corazón se ha dejado abrir para Él, para el Santo: no se ha manifestado a todo el mundo. De este mundo se ha abierto el nuevo espacio del culto, al que ahora estamos remitidos todos; a ese culto que consiste en acercarse a la comunidad del Resucitado, a cuyos pies se postraron las mujeres y le adoraron (Mt 28,9). No quiero en este momento desarrollar más este punto, sino sólo sacar directamente la conclusión: debemos recuperar la dimensión de lo sagrado en la liturgia. La liturgia no es festival, no es una reunión placentera. No tiene importancia, ni de lejos, que el párroco consiga llevar a cabo ideas sugestivas o elucubraciones imaginativas. La liturgia es el hacerse presente del Dios tres veces santo entre nosotros, es la zarza ardiente, y es la Alianza de Dios con el hombre en Jesucristo, el Muerto y Resucitado. La grandeza de la liturgia no se funda en que ofrezca un entretenimiento interesante, sino en que llega a tocarnos el Totalmente-Otro, q quien no podríamos hacer venir. Viene porque quiere. Dicho de otro modo, lo esencial en la liturgia es el misterio, que se realiza en el rito común de la Iglesia; todo lo demás la rebaja. Los hombres lo experimentan vivamente, y se sienten engañados cuando el misterio se convierte en diversión, cuando el actor principal en la liturgia ya no es el Dios vivo, sino el sacerdote o el animador litúrgico.

- La no-arbitrariedad de la fe y de su continuidad

Defender el Concilio Vaticano II, en contra de Monseñor Lefebvre, como válido y vinculante en la Iglesia, es y va a seguir siendo una necesidad. Sin embargo, existe una actitud de miras estrechas que aísla el Vaticano II y que ha provocado la oposición. Muchas exposiciones dan la impresión de que, después del Vaticano II, todo haya cambiado y lo anterior ya no puede tener validez, o, en el mejor de los casos, sólo la tendrá a la luz del Vaticano II. El Concilio Vaticano Segundo no se trata como parte de la totalidad de la Tradición viva de la Iglesia, sino directamente como el fin de la Tradición y como un recomenzar enteramente de cero. La verdad es que el mismo Concilio no ha definido ningún dogma y ha querido de modo consciente expresarse en un rango más modesto, meramente como Concilio pastoral; sin embargo, muchos lo interpretan como si fuera casi el superdogma que quita importancia a todo lo demás.

Esta impresión se refuerza especialmente por hechos que ocurren en la vida corriente. Lo que antes era considerado lo más santo -la forma transmitida por la liturgia-, de repente aparece como lo más prohibido y lo único que con seguridad debe rechazarse. No se tolera la crítica a las medidas del tiempo postconciliar; pero donde están en juego las antiguas reglas, o las grandes verdades de la fe -por ejemplo, la virginidad corporal de María, la resurrección corporal de Jesús, la inmortalidad del alma, etc.-, o bien no se reacciona en absoluto, o bien se hace sólo de forma extremadamente atenuada. Yo mismo he podido ver, cuando era profesor, cómo el mismo obispo que antes del Concilio había rechazado a un profesor irreprochable por su modo de hablar un poco tosco, no se veía capaz, después del Concilio, de rechazar a otro profesor que negaba abiertamente algunas verdades fundamentales de la fe. Todo esto lleva a muchas personas a preguntarse si la Iglesia de hoy es realmente todavía la misma de ayer, o si no será que se la han cambiado por otra sin avisarles. La única manera para hacer creíble el Vaticano II es presentarlo claramente como lo que es: una parte de la entera y única Tradición.

b) La unicidad de la verdad

Dejando ahora aparte la cuestión litúrgica, los puntos centrales del conflicto son, actualmente, el ataque contra el decreto sobre la libertad religiosa y contra el pretendido espíritu de Asís. En ellos Lefebvre traza las fronteras entre su posición y la de la Iglesia Católica de hoy. No es necesario añadir expresamente que no se pueden aceptar sus afirmaciones en este terreno. Pero no vamos a ocuparnos aquí de sus errores, sino que queremos preguntarnos dónde está la falta de claridad en nosotros mismos. Para Lefebvre, se trata de la lucha contra el liberalismo ideológico, contra la relativización de la verdad. Evidentemente, no estamos de acuerdo con él en que el texto del Concilio sobre la libertad religiosa o la oración de Asís, según las intenciones queridas por el Papa, son relativizaciones. Sin embargo, es verdad que, en el movimiento espiritual del tiempo postconciliar, se daba muchas veces un olvido, incluso una supresión de la cuestión de la verdad; quizás apuntamos aquí al problema crucial de la teología y la pastoral de hoy. La “verdad” apareció de pronto como una pretensión demasiado alta, un “triunfalismo” que ya no podía permitirse. Este proceso se verifica de modo claro en la crisis en la que han caído el ideal y la praxis misionera. Si no apuntamos a la verdad al anunciar nuestra fe, y si esa verdad ya no es esencial para la salvación del hombre, entonces las misiones pierden su sentido. En efecto, se deducía y se deduce la conclusión que, en el futuro, se debe buscar sólo que los cristianos sean buenos cristianos, los musulmanes buenos musulmanes, los hindúes buenos hindúes, etc. Pero, ¿cómo se puede saber cuándo alguien es “buen” cristiano o “buen” musulmán? La idea de que todas las religiosas son, hablando con propiedad, solamente símbolos de lo incomprensible en último término, gana terreno rápidamente también en la teología y ya entra profundamente en la praxis litúrgica. Alí donde se produce ese fenómeno, la fe como tal queda abandonada, pues consiste precisamente en que yo me confío a la verdad en tanto que reconocida. Así, ciertamente, tenemos todas las motivaciones para volver al buen sentido también en esto. Si conseguimos mostrar y vivir de nuevo la totalidad de lo católico en estos puntos, entonces podemos esperar que el cisma de Lefebvre no será de larga duración.

*Alocución a los Obispos de Chile, el miércoles 13 de julio, en la Casa de retiros de Caritas.

- Detalles

- Jaime Antúnez Aldunate

Hasta casi fines del siglo XX los anales de la historia de Chile registraban como un hecho único y casi irrepetible en nuestra vida como nación la visita que realizara al país, en la segunda década del siglo XX, un Soberano Pontífice. Hablamos de la que tuvo lugar en los comienzos de la vida republicana, cuando Monseñor Juan María Mastai Ferreti -luego Papa Pío IX, hoy Beato Pío Nono- vino a Chile formando parte de la llamada Misión Muzi. Diversas placas recordatorias en lugares de Santiago y del valle central registran su paso por estas tierras. Una calle del barrio Bellavista en Santiago y uno de los más importantes puentes del río que cruza la capital, bautizados con el nombre “Pío Nono”, mantienen la memoria de ese notable episodio histórico.

Quienes crecieron en Chile antes de los años ochenta del siglo XX, no eran todavía capaces de imaginar lo que llegaría a ser el glorioso recorrido de seis días por toda nuestra geografía que habría de realizar el Siervo de Dios Juan Pablo II en abril de 1987. Considerando la visita anterior del que luego sería Pío IX, fue ésta la segunda persona física de un Papa que pisó nuestro suelo. El primero, entre tanto, como Papa reinante. La memoria de aquellos momentos no se borrará jamás de los chilenos, pues marcó a fuego el alma nacional.

Un año y tres meses después de aquella apoteósica visita apostólica -hace ahora por tanto 20 años- viajaba por primera vez a Chile quien entonces actuaba como el más estrecho colaborador del Papa Juan Pablo II en cuestiones de fe y doctrina, el ya muy célebre Cardenal Joseph Ratzinger.

Su venida no pasó por cierto desapercibida para los medios de comunicación chilenos. La figura del Cardenal Ratzinger era ya mundialmente reconocida como la de una gran autoridad en la Iglesia. El contexto internacional y latinoamericano vivía en esos momentos las últimas tensiones de la guerra fría. La influencia de alguna de las grandes ideologías del siglo se dejaba todavía sentir al interior de sectores eclesiásticos. Permanecía muy vívido aún, el recuerdo del paso de Juan Pablo II entre nosotros.

Por espacio de una semana los chilenos pudieron entonces gozar, en ese mes de julio de 1988, del magisterio de una de las inteligencias más poderosas y preclaras de nuestro tiempo. Diversos auditorios, entre los cuales el Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se repletaron para escucharlo. La fuerte actualidad que el lector constatará en las enseñanzas que el Cardenal Ratzinger prodigó por aquellos días, nos hace una vez más presente el “nova et vetera” de lo que realmente nace del Evangelio.

Para afincar la memoria de ese inolvidable acontecimiento ocurrido dos décadas atrás, cuando otra vez la persona física de alguien que sería sucesor de Pedro caminó por nuestras calles y enseñó en nuestras aulas e iglesias -el Cardenal Joseph Ratzinger, desde abril de 2005 Papa Benedicto XVI-, hemos recuperado de los archivos sus palabras y se las ofrecemos hoy a nuestros lectores como un obsequio de Navidad.

Al hacerlo, Humanitas ha querido sobre todo rendir un humilde homenaje de fidelidad y agradecimiento a la cátedra de Pedro en la persona de su venerado sucesor, nuestro Papa Benedicto XVI.

Jaime Antúnez Aldunate

Director de Humanitas

Santiago de Chile, 25 de Diciembre 2008

- Detalles

- Cardenal Joseph Ratzinger

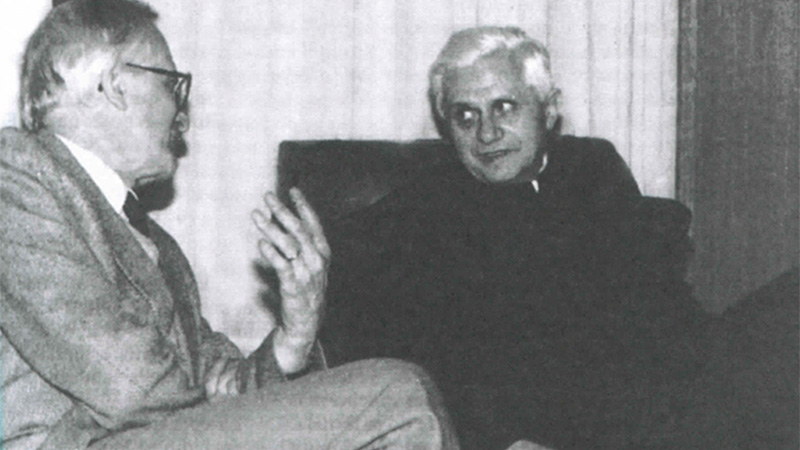

Imagen de portada: El rector Juan de Dios Vial Correa y el cardenal Ratzinger durante una conversación en Casa Central, en 1988.

I. “REPRODUCCIÓN” Y “PROCREACIÓN”

El problema filosófico de las dos terminologías.

¿Qué es el hombre? Esta pregunta, que podría parecer bastante filosófica, ha adquirido una gran actualidad desde cuando se ha hecho posible “fabricar” al hombre, o mejor -según la terminología técnica- reproducido “in vitro”. Este nuevo poder, que el hombre ha conquistado, ha traído consigo un nuevo lenguaje. Mientras que hasta ahora el origen del hombre había sido expresado mediante los conceptos de “generación” y de “concepción” y la teología había comprendido el proceso general del origen del hombre en el concepto de “procreación humana”, en este momento parece que la palabra “reproducción” fuera capaz de describir con mayor precisión la transmisión de la vida humana.

No se puede creer que las dos terminologías necesariamente se deban excluir mutuamente; cada una de ellas corresponde a un diverso modo de ver las cosas y, por consiguiente, de prestar atención a diferentes aspectos de la realidad. Sin embargo, el lenguaje se encuentra inevitablemente referido a la totalidad; difícilmente se puede negar que precisamente a través de la confrontación recíproca de las palabras se evidencian los problemas más fundamentales: resuenan aquí, en efecto, dos concepciones diversas acerca del hombre, dos modos diferentes de interpretar la realidad.

Ante todo intentaremos comprender el nuevo lenguaje a partir de sus mismas raíces, inmanentes a la ciencia, de modo que podamos luego afrontar con la debida cautela un problema tan amplio. El término “reproducción” indica el proceso de formación de un nuevo ser humano, a partir de los conocimientos de la biología acerca de las propiedades de los organismos vivos: a ellos, en efecto, corresponde la característica de poderse “reproducir”, a diferencia de las cosas artificiales.

Jacques Monod, por ejemplo, ha determinado tres características precisas de un ser viviente: una propia teleonomía inmanente, una morfogénesis autónoma y una inalterabilidad en la reproducción.

Allí se encuentra una particular insistencia sobre la inalterabilidad: el código genético, una vez establecido, siempre se “reproduce” sin cambio alguno; cada nuevo individuo resulta una exacta repetición del idéntico “mensaje”. La palabra “reproducción”, por consiguiente, expresa en primer lugar la identidad genética: el individuo siempre “reproduce” de nuevo y solamente aquello que le es común; en segundo lugar este término remite también al carácter mecánico, según el cual se cumple dicha reproducción.

Jérome Lejeune, ilustre genetista francés que reconoce plenamente y defiende la dignidad específica de la procreación, ha expresado sintéticamente lo que es esencial desde el punto de vista científico en el advenimiento de una “reproducción” humana, con las siguientes palabras: “Los hijos está unidos establemente a sus padres mediante un nexo material, la larga molécula de DNA en la que se encuentra inscrita toda la información genética, a través de un lenguaje invariablemente miniaturizado. En la cabeza de un espermatozoide se halla un metro de DNA, cortado en veintitrés pedacitos. Cada uno de ellos se encuentra minuciosamente plegado en espiral para formar unos pequeños bastoncitos, que son visibles con un microscopio ordinario: los cromosomas… En el momento en que se unen los 23 cromosomas paternos provenientes del espermatozoide y los 23 maternos contenidos en el óvulo, se encuentra ya recogida toda la información necesaria y suficiente para determinar la constitución del nueve ser humano”.

Dicho en un modo más o menos sumario, la “reproducción” de la especie humana se cumple a través de la unión de dos cintas de información. No cabe duda acerca de la seriedad de esta descripción; sin embargo, debemos preguntarnos si es exhaustiva. Surgen entonces inmediatamente dos preguntas: ¿el ser que se reproduce de ese modo es solamente otro individuo, un ejemplar reproducido de la especie hombre, o más bien es algo superior a eso: una persona, es decir un ser que, si por una parte representa sin variaciones lo que es común a la especie humana, por otra es algo nuevo, original, irreproducible, con una singularidad que va más allá de la mera individualización de una esencia común? Y si es así, ¿de dónde proviene esta singularidad?

A esta interrogante se conecta la segunda pregunta: ¿cómo logran encontrarse recíprocamente las dos cintas de información? Esta pregunta, demasiado simple en apariencia, se ha convertido hoy en el lugar de la decisión crucial, en la que no sólo se separan las teorías acerca del hombre, sino en donde la praxis se vuelva la encarnación de las teorías, confiriendo a ellas toda la intensidad y dramaticidad que las caracterizan. A primera vista la respuesta parece la cosa más obvia del mundo: las dos series de información, que se completan recíprocamente, se encuentran mediante la unión del hombre y de la mujer, a través de su “llegar-a-ser-una-sola-carne”, según la expresión bíblica. El proceso biológico de la “reproducción” se coloca dentro del acontecimiento personal de la recíproca donación, corpórea y espiritual, de dos personas.

Pero, sin embargo, desde el momento mismo en que se ha logrado aislar en el laboratorio, por así decir, la parte bioquímica de la totalidad, ha surgido de inmediato la pregunta: ¿en qué medida esta conexión es necesaria? ¿Se trata de algo que es esencial -por sí mismo- al suceso, es decir, que siempre debe ser así y que no puede no ser, o más bien se trata solamente -por decirlo con Hegel- de una astucia de la naturaleza, que se sirve de la inclinación recíproca del hombre y de la mujer, de manera completamente análoga a aquella en la que el viento, las abejas y otros semejantes son utilizados en el mundo vegetal como vehículos de transporte de las semillas?

¿Se puede distinguir y aislar un momento central, dentro del fenómeno, como factor esencial y exclusivamente importante, respecto al modo meramente factual de la unión y, por consiguiente, se puede sustituir el procedimiento natural con otros métodos piloteados racionalmente? Ante este interrogante surgen diferentes y opuestas cuestiones: ¿es posible designar la reciprocidad entre el hombre y la mujer como un fenómeno puramente natural, en donde quizá la recíproca inclinación espiritual de los dos sería tan solo una astucia de la naturaleza, que precisamente en ellos los engaña, en el hecho de que no se trata de personas, sino únicamente de individuos de una especie?

O tal vez, por el contrario, ¿no se debería afirmar que en el amor de dos personas y en la libertad espiritual, de la que surge el amor, resplandece una nueva dimensión de la realidad, a la cual corresponde el hecho de que también el hijo no es una simple repetición de una información sin variantes, sino que es una persona en la novedad y en la libertad del yo, y que representa un nuevo centro del mundo? ¿No se debería simplemente definir como ciego a quien niega esta novedad y reduce todo a un puro proceso mecánico y que luego, para poderlo hacer, se ve obligado a recurrir al mito irracional y cruel de una naturaleza astuta?

Otra cuestión que queda sin resolver, se funda en una constatación: es evidente que actualmente en el laboratorio se puede aislar el proceso bioquímico y de esta manera combinar entre sí las dos informaciones genéticas.

La conexión de dicho proceso bioquímico con un acontecimiento de naturaleza espiritual personal no puede definirse mediante ese tipo de “necesidad”, que vale en el ámbito de la física: puede suceder también diversamente. Sin embargo, la cuestión consiste fundamentalmente en si no existe otro tipo de “necesidad”, diversa de la que proviene de una mera ley natural. Aunque si desde el punto de vista técnico es posible separar el aspecto personal del biológico, ¿no existe quizás una forma más profunda de inseparabilidad, una más alta “necesidad” en favor de la conexión de los dos aspectos? Si se reconoce como necesidad solamente la que es propia de la ley natural y no, en cambio, a la necesidad ética que confía un deber a la libertad, ¿en realidad, tal vez, el hombre no ha sido ya negado?

En otras palabras: si yo considero como algo real únicamente la “reproducción” y juzgo todo lo que sobrepasa ese nivel, y que se expresa en el concepto de “procreación”, como perteneciente a un lenguaje inexacto y científicamente sin importancia alguna, ¿no he negado quizás en ese modo la existencia de lo que es específicamente humano en el hombre? Pero entonces ¿quién puede discutir todavía verdaderamente con alguien y para qué sirve hablar aun de la racionalidad del laboratorio y de la racionalidad misma de la ciencia?

A partir de estas reflexiones podemos ahora afrontar el problema preciso que constituye el objeto de esta exposición: ¿Cómo puede ser algo más que una “reproducción” el origen de un nuevo ser humano? ¿En qué consiste ese algo más? ¿Cuáles son las consecuencias éticas que se derivan de allí? Tal como ya hemos aludido, esa pregunta ha adquirido una nueva y excitante actualidad desde cuando ha sido posible “reproducir” al hombre en un laboratorio, prescindiendo de una donación interpersonal, es decir, sin una unión córporea entre hombre y mujer. Desde un punto de vista meramente práctico, hoy se ha vuelto posible separar el hecho natural-personal de la unión entre el hombre y la mujer, del proceso puramente biológico. Según la convicción de la moral transmitida por la Iglesia y fundada en la Biblia, a esta posibilidad práctica de separación se contrapone una inseparabilidad ética. Sin embargo, en ambos casos entran en juego decisiones espirituales fundamentales: aun la que se hace en el laboratorio ciertamente no es consecuencia de unas premisas puramente mecánicas, sino que se trata ante todo del fruto de una elección que proviene de una concepción básica del mundo y del hombre.

Antes de proseguir en un modo solamente argumentativo, puede ser útil que intentemos dar a partir de aquí una doble mirada hacia atrás en la historia. En primer lugar buscaremos evidenciar el aspecto de la prehistoria cultural de la idea de “reproducción” artificial; la segunda perspectiva histórica se referirá en cambio al testimonio bíblico sobre el problema.

II DIÁLOGO CON LA HISTORIA

El “Homunculus” en la historia de la cultura

El deseo de poder “fabricar” al hombre quizá ha encontrado su primera expresión en la tradición oral de la cábala judaica a través de la idea del Golem. A ella se uniría el pensamiento que se encuentra formulado en el libro de Yezira (aproximadamente 500 años después de Cristo) acerca del poder creativo de los números: mediante la recitación ordenada de todas las combinaciones posibles de las letras de la creación se lograría finalmente la producción del “homunculus” y del Golem.

En conexión con esta idea había nacido ya desde el siglo XIII la teoría de la muerte de Dios: el homunculus producido de esa manera, habría arrancado de la palabra Emeth (verdad) el alef, la primera de las letras del alfabeto hebreo. De este modo sobre su frente, al puesto de la inscripción “Yahvé Dios es Verdad”, aparecía la nueva leyenda: “Dios ha muerto”. El Golem explica este nuevo mote por medio de una comparación, que resumida sintéticamente concluye así: “Si vosotros, como Dios, podéis crear un hombre, entonces se puede decir que ningún otro dios existe en el mundo fuera de éste…”. “Crear” ha sido puesto en conexión con “poder”; el poder, entonces, está ahora en las manos de los que pueden producir hombres, los cuales al adquirir ese poder han tomado el puesto de Dios, que consiguientemente ha desaparecido del horizonte visual del hombre.

Ante lo expuesto surge la pregunta acerca de si quienes poseen el nuevo poder, porque han encontrado las claves del lenguaje de la creación y ahora pueden por sí solos combinar los elementos fundamentales que los constituyen, se acordarán de que su propia producción ha sido posible sólo porque existían ya los números y las letras, cuyas informaciones ellos ahora han logrado colocar juntas.

La más conocida variación de la idea del homunculus se encuentra en la segunda parte del Fausto de Goethe. Wagner, el fanático discípulo de la ciencia del gran Doctor Fausto, en su ausencia ha logrado obtener la obra maestra. El “padre” de este nuevo arte no es por lo tanto el espíritu, que se interesa por las grandes cosas y que busca el sentido de la totalidad, sino que es ante todo el positivista que aprende y aplica, tal como podría muy bien ser caracterizado Wagner. No obstante, el hombrezuelo del alambique, desde la probeta en donde se encuentra, reconoce de inmediato en Mefistófeles a su propio primo: de este modo Goethe establece un íntimo parentesco entre el mundo artificial y autoproductivo del positivismo y el espíritu de la negación. En verdad, para Wagner y para su modelo de racionalidad, este momento es el que constituye propiamente su máximo triunfo:

“¡Dios nos guarde! Para nosotros el antiguo modo de procrear es una tontería.

El animal aún encuentra allí gusto pero el hombre con su grandiosa capacidad

tendrá un origen muchísimo más alto”.

Y un poco más adelante dice:

“Pero un día podremos reírnos del caso: precisamente será un pensador el que algún día producirá un cerebro que pueda pensar.

¿Qué queremos nosotros, qué más quiere el mundo?

El misterio está a luz del día”.

En estos versos Goethe resalta claramente dos fuerzas motrices que se presentan en la tentativa de producir artificialmente al hombre. Con esto quiere también criticar un determinado tipo de ciencia de la naturaleza que rechaza, percibiéndola como “wagneriana”: en primer lugar coloca el deseo de revelar los misterios, de comprender el secreto del mundo y de reducirlo a una ordinaria racionalidad, que quiere documentarse por medio del poder-hacer. Fuera de ello Goethe ve además que se está operando un desprecio de la “naturaleza” y de su más grande y misteriosa razón en favor de una racionalidad programadora y calculadora. La probeta constituye el símbolo de la angustia, de la falsedad y de lo secundario de este tipo de razón y de su creación; el homunculus vive “in vitro”:

“Porque así están las cosas:

para quien es natural, el mundo apenas

es suficiente; lo que es artificial, en cambio,

exige espacio cerrado”.

El pronóstico de Goethe consiste en que la probeta -la pared artificial- en un cierto momento acabará con estrellarse contra la realidad; la reproducción autorrealizada deberá un día naufragar ante la naturaleza original, ante la realidad auténtica de las cosas. Así, aquella será descubierta en su mezquindad: el homunculus no dejará de ser un “hombrezuelo” y seguirá representando, de esa manera, la alegoría del espíritu que lo ha producido y de la reducción del ser de la cual vive.

Ya en 1932, poco antes de esta presentación, A. Huxley había delineado su utopía negativa de El mundo nuevo. Es claro que en este mundo, definitiva y completamente dominado por la ciencia, los hombres podrán ahora ser producidos únicamente en el laboratorio. El hombre se ha emancipado definitivamente de su naturaleza no quiere ser más una creatura natural. Cada uno será compuesto en un laboratorio -según la necesidad-, en vista de la función que deberá desempeñar. Ya desde hace bastante tiempo la sexualidad nada tiene que ver con la propagación de la especie humana; aun el solo recuerdo de esto resulta casi una ofensa para el hombre programado. Habiendo perdido su función original, la sexualidad ahora se ha convertido solamente en un elemento narcótico con el que la vida puede ser soportable, en una especie de valla positivista para proteger la conciencia del hombre y lograr que los interrogantes que provienen de lo profundo de su ser sean eliminados. De ahí entonces que la sexualidad nada tenga que ver con los nexos personales, con la fidelidad y el amor -que haría retroceder al hombre-, una vez más, a los viejos ámbitos de su existencia personal. En este nuevo mundo no existen más dolores ni preocupaciones, sino sólo racionalidad y embriaguez; todo y para todo se programa.

La pregunta que surge ahora es la siguiente: ¿cuál es el sujeto de esta razón programadora? A ello se responde: es el “Consejo de administración mundial”. De esta manera, el gobierno de la racionalidad evidencia su profunda irracionalidad. Huxley, de acuerdo con lo que él mismo anotaba en 1949, había escrito su libro en cuanto esteta escéptico que veía al hombre colocado entre las alternativas del delirio y de la insensatez, de la utopía cientista y de la superstición bárbara. En su prólogo de 1949 y luego en el ensayo Regreso al nuevo mundo de 1958, ha mostrado claramente que su obra debe ser comprendida como una defensa en favor de la libertad, como una llamada a los hombres para que busquen la vía angosta que pasa entre el delirio y la insensatez, a saber, la existencia en la libertad. Huxley naturalmente es más preciso y convincente en su parte crítica, que en la propuesta positiva que ha desarrollado más bien en un modo genérico.

Sin embargo, él muestra con claridad al menos una cosa: el mundo de la planificación racional, de la “reproducción” del hombre, organizada y dirigida científicamente, no es en absoluto el mundo de la libertad. Por el contrario, precisamente el hecho de que el origen del hombre se haya reducido a la reproducción, resulta la expresión de la negación de la libertad personal: la reproducción consiste en el montaje de elementos que se necesitan mutuamente; su mundo es aquella realidad descrita en la cábala: una combinación a partir de letras y números, en donde quien conoce el código tiene poder sobre el universo. ¿Será sólo una casualidad que hasta ahora no se haya dado una positiva visión poética acerca del futuro en el que el hombre será reproducido “in vitro”? O más bien ¡no debemos tal vez reconocer que esto sucede precisamente porque en semejante principio se encuentra la negación interior, y en definitiva, la eliminación de aquella dimensión del hombre que aparece en la poesía?

El origen del hombre según el testimonio de la Biblia

Después de la alusión a los precedentes históricos más conocidos acerca de la reproducción, podemos dirigir la atención a aquella obra que constituye la fuente decisiva para la idea de la procreación del hombre: la Biblia. En este momento tampoco es posible hacer un análisis exhaustivo de este punto, sino tan sólo dar una rápida mirada sobre algunas de las afirmaciones bíblicas más características en relación con el tema. Con este fin nos limitaremos esencialmente a los primeros capítulos del libro del Génesis, en el que se colocan los elementos fundamentales de la imagen bíblica del hombre y de la creación.

Un primer punto esencial está formulado de manera muy precisa en las “Homilías sobre el Génesis” de San Gregorio de Niza: “Pero, ¿cómo ha sido hecho el hombre? Dios no ha dicho en relación a él: ‘hágase el hombre’… La creación del hombre es un acontecimiento mucho más grande que todos los demás. ‘El Señor tomó…’ Él quiere formar nuestro mismo cuerpo con sus propias manos”. Regresaremos a este texto cuando se hable no sólo del primer hombre, sino de cada uno de los hombres, mostrando así que la Biblia evidencia, a propósito del primer hombre, lo que según su convicción vale por cada uno de ellos.

A esta imagen de las manos de Dios, que forman al hombre de la tierra, corresponde otra afirmación en el más reciente relato de la creación del llamado documento sacerdotal: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza” (Gen 1,26). Ambos casos tienen la intención de presentar claramente que el hombre es una creatura de Dios según una específica modalidad; en los dos relatos se trata de mostrar que él no es tan sólo un ejemplar dentro de una determinada clase de seres vivientes, sino que en cambio es algo nuevo respecto a ellos, que en su origen se realiza mucho más que una simple reproducción, es decir, un nuevo comienzo que va más allá de todas las combinaciones del material informativo ya dado y que presupone algo diverso –“lo diverso”-, enseñándose así a percatarnos de “Dios”. Esto aparece tanto más importante cuanto que desde el mismo momento del acto creativo se dice: hombre y mujer los creó. En este caso la fecundidad se encuentra explícitamente ligada al ser hombre y mujer, diversamente a la orden de sólo multiplicarse que recibieron los animales y las plantas. El realce dado al acto creativo por parte de Dios, lejos de hacer superflua la reciprocidad humana, le ha conferido, por el contrario, todo su valor: precisamente porque aquí Dios mismo entra en juego, el “transporte” de los cromosomas no puede ser realizado de cualquier modo; consecuentemente la vía para una semejante intervención creativa debe ser digna. Según la Biblia esa vía digna solamente puede ser una: el llegar del hombre y la mujer a ser uno solo, su llegar a ser “una sola carne”.

De este modo nos encontramos con dos importantes expresiones propias del lenguaje bíblico, que deben ser consideradas un poco más de cerca. La descripción del Paraíso termina con una palabra que suena como un dicho profético acerca de la naturaleza humana: “Por esto el hombre abandonará al padre y a la madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne” (Gen 2,24). ¿Qué significa que “los dos serán una sola carne”? Sobre esta expresión se ha debatido mucho; algunos sostienen que con esto se indica la unión sexual; otros en cambio sostienen que aquí se alude al hijo, en el que los dos se funden en una sola carne… No se puede lograr una certeza absoluta sobre este punto, pero probablemente el que más se acerca a la verdad es Franz Julius Delitzsch cuando dice que allí se expresa la “unidad espiritual”. De todos modos ese profundísimo llegar a ser uno solo del hombre y de la mujer es visto como una vocación propia del ser humano y como el lugar en el que se cumple el mandato creativo conferido al hombre, puesto que corresponde en la libertad a la llamada del propio ser.

En la misma dirección nos orienta otra palabra con la que nos encontramos anteriormente: la comunión sexual del hombre y de la mujer se designa en el Antiguo Testamento con la palabra “conocimiento”. La procreación humana viene indicada al comienzo de la historia con la expresión “Adán conoció a Eva, su mujer” (Gen 4,11). Podría ser oportuno que evitemos filosofar demasiado sobre este uso lingüístico. Como justamente ha hecho notar Gerhard von Rad, en primer lugar se trata sólo de un “pudor en el lenguaje”, que con respeto deja en el misterio al elemento más íntimo de la comunión humana. Sin embargo, es importante notar que el término hebreo jada significa “no propiamente conocimiento y saber en el sentido del conocimiento objetivo, como conocer algo o saber algo, sino más bien conocer en el encuentro”. El uso del término para designar el acto sexual muestra “que aquí la relación corporal entre el hombre y la mujer ha sido pensada sobre todo a nivel fisiológico, pero primeramente a nivel personal”.

De nuevo aparece resaltada la inseparabilidad de todas las dimensiones del ser humano, que precisamente en su enlace recíproco constituyen la especificidad del ser “hombre”. Propiamente es esta especificidad la que viene a faltar allí donde se comienzan a aislar los elementos particulares de ese enlace.

Sin embargo, ¿cómo, concretamente, se representa en la Biblia la formación del ser humano? Quisiera citar para ello tres pasajes que nos ofrecen una respuesta bastante clara al respecto. “Tú me creaste y me formaste con tus manos”, dice el hombre que reza ante su Dios (Sal 119,73). “Pues tú, Señor, formaste mis entrañas, me tejiste en el seno de mi madre… Mis huesos no escapaban a tu vista, cuando yo era formado en el secreto, o cuando era bordado en las profundidades de la tierra” (Sal 139, 13-15). “Tus manos me han modelado y me han formado… Acuérdate que me amasaste como el barro… ¿No me derramaste como leche y me hiciste cuajar como el queso? (Job 10, 8-11).

En estos textos aparece nítidamente lo que es importante. Por una parte los autores de la Biblia naturalmente saben muy bien que el hombre ha sido “tejido” en el seno de la madre, que en ese lugar ha sido “cuajado como el queso”. Al mismo tiempo, sin embargo, el seno materno se identifica con las profundidades de la tierra, y así cualquiera de los que oran en la Biblia puede decir de sí mismo: tus manos me han formado, me has amasado como barro. La imagen con la que se describe la formación de Adán vale, de igual modo, para todo hombre. Cualquier ser humano es Adán, un nuevo principio; Adán es todo ser humano. Lo que sucede en el campo fisiológico es mucho más que un simple proceso fisiológico. Cada uno de los seres humanos es mucho más que una nueva combinación de informaciones; cada aparición de un nuevo ser humano es una creación. La cosa verdaderamente extraordinaria es que esto ocurre no al lado, sino precisamente dentro de los procesos de los seres vivos y de su “invariable reproducción”.

Añadamos aún una última y enigmática palabra, con la que se completa esta imagen. Según el relato bíblico, Eva, con ocasión del primer nacimiento de un ser humano, prorrumpe en un grito de júbilo: “He logrado adquirir un hijo gracias al Señor!” (Gen 4,1). De manera extraña y muy discutida aparece aquí el término “adquirir”, y sin embargo, se puede afirmar con buenas razones que es extraño precisamente porque debe expresar algo muy singular. El vocablo, en analogía con otras lenguas antiguas de Oriente, significa “creación por medio de generación o nacimiento”. En otras palabras: el grito de júbilo expresa todo el orgullo, toda la felicidad de la mujer que ha llegado a ser madre, pero también la conciencia de que toda generación y todo nacimiento humano se logran con una especial “participación” de Dios, y de que allí se realiza una auto-superación del ser humano, por la cual éste da más de cuanto posee o de cuanto es en sí mismo: a través del elemento humano de la generación y del nacimiento sobreviene la creación.

La singularidad en el origen del ser humano

La actualidad de estas afirmaciones bíblicas es evidente. Para el hombre contemporáneo, cuya delimitación positivista del pensamiento aparece casi como un deber de honestidad intelectual, se imponen ciertamente algunas preguntas: ¿Es realmente necesario referirse a Dios en esta ocasión? ¿Esto no resulta más bien un recurso al mito que, lejos de clarificar cosa alguna, por el contrario sólo logra colocar obstáculos a la libertad del hombre en relación con los datos de la naturaleza? ¿No se convierte quizás la naturaleza en un tabú y, viceversa, se naturaliza el espíritu, en la medida en que se liga su libertad a un orden natural entendido como expresión de la voluntad divina?

Quien entra en esa discusión debe clarificarse a sí mismo lo siguiente: lo que se ha dicho en referencia a Dios y al hombre como persona, como nuevo principio, no se puede llevar a esa forma de saber positivo necesitado de verificación, que caracteriza al conocimiento de los mecanismos de la reproducción y que solamente puede lograrse mediante los aparatos. Las afirmaciones sobre Dios y sobre el hombre quieren precisamente demostrar que este último se niega a sí mismo, es decir, niega una realidad incontrovertible, cuando con su pensamiento rehúsa ir más allá del horizonte del laboratorio. Así se puede fácilmente “demostrar” la verdad de la síntesis bíblica, precisamente sacando a la luz aporías de su negación.

Goethe ya había previsto que en un determinado momento el mundo vítreo del homunculus, del hombre que se ha reducido a la reproducción, necesariamente se hará añicos contra la realidad. En la actual emergencia ecológica, se puede ya oír algo de ese quebrarse del vidrio. Marx pudo todavía reivindicar con entusiasmo el derecho del hombre a la lucha por el dominio de la naturaleza. “Lucha contra la naturaleza” y “liberación del hombre” eran para él casi sinónimos. Hoy comenzamos a sentir angustia frente a esa liberación. El uso de la naturaleza se convierte en abuso, y la concepción de que la razón técnica por si sola habría preparado a una composición racional de la realidad irracional, desde hace mucho tiempo ha demostrado que se trata solamente de un mito fantástico: la racionalidad inmanente a la creación es mucho más grande que la razón del hombre de la técnica. En efecto, esta última ciertamente no es pura razón, sino más bien una coagulación de intereses que persigue -con miopía respecto al horizonte global de los problemas- determinados fines parciales, pagando las cuentas de hoy con la vida de mañana.

Con esto, sin embargo, tocamos ya los estratos más profundos de la aporía. La concepción de que en el fondo se trataría sólo de un mito el hecho de que un Ethos que partiendo de la naturaleza misma de las cosas nos sale al encuentro, viene a sustituir la idea de la libertad con aquella de la concatenación de la necesidad. Pero en realidad ésta resulta la negación de cualquier libertad.

La reducción de la realidad, implícita en ese punto de vista, significa sobre todo y ante todo la negación del hombre en cuanto hombre. Por otra parte aumenta así el peligro de que la probeta del homunculus mate no sólo a quien la habita, sino que recaiga también sobre el hombre y lo destruya.

La conexión lógica, que se encuentra aquí, es ineludible. Parece una operación inocente tratar de “liberarse del tabú” de la relación personal, por la que hombre y mujer llegan a ser uno solo, calificándola como una sacralización mítica de la naturaleza. Igualmente parece un progreso aislar el fenómeno biológico elemental y reproducirlo en laboratorio. Es lógico, por lo tanto, que el nacimiento del hombre consista únicamente en una reproducción. A partir de allí es inevitable considerar como apariencia mítica todo lo que va más allá de la reproducción; el hombre liberado del mito no es más que una combinación de informaciones, de la que, con la guía de la evolución, se puede partir hacia la búsqueda de otras nuevas. La liberta del hombre y de su investigación, que va emancipándose del Ethos, presupone ya en su mismo principio la negación de la libertad. Lo único que subsiste es el poder del “Consejo mundial de administración”, una racionalidad técnica, que está solamente al servicio de la necesidad y que busca sustituir las casualidades de su combinación con la lógica de la programación.

Sobre este punto Huxley tiene plena razón. Esta racionalidad y su libertad constituyen en sí mismas una contradicción, una absurda arrogancia. La aporía inherente a la lógica de la reproducción es el hombre; contra él se rompe la probeta, revelándose como el recipiente de lo que es artificial. La “naturaleza”, que la fe de la Iglesia pide respetar en la generación de un ser humano, no consiste por consiguiente en un dato biológico o fisiológico indebidamente sacralizado; esa “naturaleza” más bien está constituida por la dignidad misma de la persona o, respectivamente, de las tres personas que entran en juego allí. Sin embargo, esta dignidad se revela precisamente también en la corporeidad; a ella debe corresponder la lógica del “don de sí mismo”, que está inscrita en la creación y en el corazón del hombre, según la magnífica expresión de Santo Tomás de Aquino: “El amor es por su misma naturaleza el don originario del que provienen gratuitamente los demás dones”.

Estas reflexiones ayudan a evidenciar dónde puede entrar el acto creativo de Dios en un fenómeno que en apariencia es solamente fisiológico y gobernado por las leyes de la naturaleza: el proceso regido por las leyes naturales está fundado y se hace posible a través del acontecimiento personal del amor, en el cual los seres humanos se dan el uno al otro nada menos que ellos mismos. Este don es el lugar interior en donde el don de Dios y su amor creativo pueden llegar a ser eficaces como un nuevo principio.

La alternativa, frente a la cual nos colocamos hoy, puede ser ahora formulada con mucha precisión: por una parte se puede suponer como real únicamente lo que es mecánico, gobernado por las leyes de la naturaleza, y por consiguiente se puede considerar nada menos que como bellas fantasías, psicológicamente útiles, pero en definitiva irreales e innecesarias, todo aquello que es personal, como el amor y la entrega mutua. No encuentro para esta posición otra definición distinta que la de negación del hombre. Si nos colocamos dentro de esta lógica, entonces naturalmente también la idea de Dios resulta un discurso mitológico, sin algún contenido real.

Sin embargo, al lado de esta concepción se encuentra la segunda alternativa, que va en una dirección completamente opuesta: en efecto, lo que es personal se puede considerar como la forma más propia de la realidad, la más fuerte y grande, que no convierte las otras (la biológica y la mecánica) en pura apariencia, sino que más bien las asume en sí misma, abriéndolas así a una nueva dimensión. De ese modo no sólo conserva sentido y valor la idea de Dios, sino que también la idea de naturaleza aparece con una nueva luz, puesto que la naturaleza no consiste solamente en una disposición de letras y números, que casualmente funciona en forma sensata, sino que lleva en sí misma también un mensaje moral, que la precede y que está dirigida al hombre pidiéndole una respuesta.

El hecho de que la verdad de una u otra de estas dos decisiones fundamentales no pueda ser decidida en laboratorio, hace parte de la naturaleza misma del argumento que estamos tratando. Únicamente el ser humano puede tomar una decisión en ese debate sobre el hombre, en el que decide sobre el hombre, en el que decide sobre sí mismo entre las dos alternativas: aceptarse a sí mismo o aniquilarse.

¿Será aún necesario defender esta visión de la realidad de la objeción de que ella es enemiga de la ciencia y del progreso? Pienso que haya resultado suficientemente claro que una concepción del hombre que no reduzca su origen a la reproducción, sino que la comprenda como procreación, no niega ni obstaculiza en modo alguno cualquiera de las dimensiones de la realidad. La defensa de la preeminencia de lo que es personal constituye además, al mismo tiempo, una defensa de la libertad, porque sólo si existe la persona y únicamente si ella es el lugar sintético de toda la realidad humana, se da también precisamente la libertad. El poner entre paréntesis al hombre y al Ethos no logra en absoluto un crecimiento de la libertad, sino que más bien la socava desde sus mismas raíces. De igual manera, por lo tanto, la idea de Dios no constituye en lo más mínimo el polo opuesto respecto a la libertad del hombre, sino su presupuesto y su fundamento.

Cuando se excluye del lenguaje, del pensamiento, el hablar de Dios, por no considerarlo científico, y se lo relega a la esfera meramente subjetiva y devocional, no se está ya hablando de una manera adecuada sobre el hombre, sobre su dignidad y sobre sus derechos. El hablar acerca de Dios pertenece constitutivamente al hablar sobre el hombre, y esto hace parte integrante, por lo tanto, de la Universidad.

No es absolutamente casual que el fenómeno de la Universidad se haya formado precisamente allí donde cada día resonaba el anuncio: “Al principio era el Logos”, es decir, el Sentido, la Razón, lo Palabra llena de racionalidad. El Logos ha generado al logos y le ha creado un espacio. Únicamente presuponiendo la originaria e íntima racionalidad del mundo y su origen a partir de la Razón, la razón humana podría llegar a interrogarse sobre la racionalidad del mundo en sus aspectos particulares y en su globalidad. Pero donde la racionalidad todavía se admite únicamente en aspectos particulares, mientras que se la niega en la totalidad y como fundamento, entonces la Universidad en un primer momento se disuelve en una yuxtaposición de particulares disciplinas especializadas.

Bien pronto se sigue de allí para toda la vida y para el obrar del hombre, que la razón vale solamente para los aspectos parciales de nuestra existencia, mientras que la realidad en su conjunto estaría privada de significado. Las consecuencias se hacen rápidamente visibles. Se considera por lo tanto como falsa la aporía que nace cuando, en nombre del progreso y de la libertad, se quiere declarar como única ley de la ciencia aquella que impone realizar lo que es técnicamente posible, la ley de los resultados y de la factibilidad técnica, y cuando apelándose a ella, se quiere defender de una indebida consideración de la naturaleza como tabú. En el lugar de esas falsas alternativas es necesario colocar una nueva síntesis entre ciencia y sabiduría, en la que la pregunta sobre los aspectos particulares no sofoque la visión de la totalidad y en la que la preocupación por ésta no disminuya la atención por aquéllos.

Esta nueva síntesis me parece que sea el gran desafío que se encuentra actualmente al afrontar a la Universidad. Ella está llamada a encontrar nuevamente su carácter de Universitas, lugar de un saber orgánico y sistemático sobre el hombre y sobre el mundo.

Para hacer frente a los formidables retos de hoy, resulta cada vez más urgente superar la fragmentación especializada de los conocimientos sectoriales y trabajar por una integración siempre mejor de ellos en aquel saber del humanum, que constituye también en la actualidad la tarea propia de la universitas y la misión que está llamada a desarrollar en orden a una auténtica civilización humana.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.