- Detalles

- Robert Spaemann

O existe Dios o la comprensión de sí mismo del hombre en cuanto ser racional, es decir, en cuanto persona, es una ilusión.

- Detalles

- José Morales Marín

El presente artículo analiza en una misma mirada tanto al autor como a la obra, explorando la estrecha conexión entre el carácter personal del Cardenal Newman y las líneas básicas de su teología, impregnada por su idiosincrasia y los datos de su vida.

El estudio que voy a desarrollar desea explorar la estrecha conexión que, a mi juicio, existe entre el carácter personal de Newman y las líneas básicas de su teología. Pienso que tal análisis nos ofrece una excelente oportunidad para ver en acción a un cristiano singular que ha dejado en su extensa obra la impronta de su idiosincrasia y múltiples datos de su vida. Hay autores —Tomás de Aquino es tal vez uno de ellos— cuya biografía queda oculta debajo de sus escritos. Con Newman no ocurre nada parecido. Sus libros, ensayos y cartas —recogidos hoy en más de ochenta volúmenes— poseen un fuerte contenido autobiográfico y acusan los rasgos de su temperamento. Autor y obra pueden ser abarcados aquí con una única mirada. No hace falta insistir en el papel creativo que la vida y los escritos de Newman han desempeñado y desempeñan en el ámbito de la Iglesia y en la cultura misma de varios continentes. Obras como Los Arrianos del siglo IV (1832), las Conferencias sobre la Justificación (1838), el Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina (1845), la Idea de la Universidad (1852), la Apología pro Vita sua (1864), la Gramática del Asentimiento religioso (1870) y la Carta al Duque de Norfolk sobre la conciencia (1875), son momentos decisivos del pensamiento cristiano. Se dice que Newman tenía el don de hacer de un texto más o menos circunstancial algo de valor permanente. Esta observación puede aplicarse máximamente a sus Sermones anglicanos. El corpus que forman estas 400 piezas homiléticas constituye para muchos “lo mejor de Newman” y es probablemente la contribución más importante a la predicación de todo el siglo XIX. Todavía hoy es imposible leer estos sermones sin redescubrir aspectos de un Cristianismo genuino y sin sentirse invitado a la reforma de la vida.

II

“Conozco pocos escritores religiosos que sean más relevantes para nuestro tiempo”. Estas palabras del poeta T.S. Eliot son uno de los muchos testimonios profanos que pueden mencionarse sobre la proyección actual de una “vida pura y noble, libre de toda mundanidad”, como decía el Times de Londres en su nota necrológica del 12 de agosto de 1890. A nosotros interesa más, sin embargo, considerar los ecos de su influencia directa en el ámbito eclesial. Dice un autor italiano contemporáneo (G. Velocci): “Me atrevería a afirmar que, después de San Agustín y Sto. Tomás de Aquino, Newman es el escritor más citado en los documentos y discursos pontificios de los últimos años. Y se ha convertido de hecho, según las previsiones de Pío XII, en un Doctor de la Iglesia” [1].

Sabemos que Juan XXIII era un asiduo lector de Newman [2]. Y Pablo VI había percibido especialmente la importancia de su pensamiento para la Iglesia en sí misma y en su relación con el mundo. Le atraía de modo particular la visión newmaniana del Catolicismo como una identidad en el tiempo —“la Iglesia cambia para seguir siendo la misma”— y el “ardiente deseo de hacer la creencia cristiana más accesible a los hombres y mujeres de nuestra época” [3] . Reconocía asimismo el Papa que Newman estaba presente en el Concilio Vaticano II por diversos motivos, sobre todo por sus ideas sobre el laicado, su visión mistérica de la Iglesia, y sus concepciones de una Tradición y un Magisterio vivos, que hacen posible un desarrollo armónico de la doctrina cristiana a lo largo de la historia.

Y es que, en efecto, tanto la vida católica de Newman como la intención básica del Vaticano II responden a las mismas preocupaciones de una mejor percepción de la Iglesia como misterio de fe, que lleve entre otras cosas a una práctica más completa de la justicia y del juego limpio —fair play— de puertas adentro, y en segundo lugar, un despliegue más convincente y perfecto si cabe, por su ser comunicativo y dialogante, de puertas afuera. La Iglesia vive en el mundo y ha de predicar la Palabra a un hombre que, en su dignidad y en su conciencia, es y se siente libre.

En el último ensayo escrito antes de ser elegido Papa, preocupado ya por la necesidad de recristianizar el continente europeo, el futuro Juan Pablo II hacía extenso uso de las ideas educativas de Newman [4] , y en abril de 1979 afirmaba: “Al insistir que la Iglesia debe estar preparada para los conversos, tanto como los conversos han de estarlo para la Iglesia, Newman anticipó en su ancha visión teológica una de las metas y orientaciones principales del Concilio Vaticano II y de la Iglesia en el período posconciliar”.

El interés que Newman suscita hoy y la influencia que ejerce son en cierto modo continuación de lo que significó su actividad, primero en Oxford —en donde vivió desde los 15 hasta los 44 años— y luego en la ciudad de Birmingham, al norte de Londres, que fue durante cuatro décadas centro de sus tareas como Oratoriano de San Felipe Neri. Creado Cardenal por León XIII en mayo de 1879, no se trasladó a Roma, y terminó entre las paredes de su querido Oratorio una larga vida de noventa años.

Con veintiuno fue elegido en 1822 profesor (Fellow) de Oriel, un College oxoniense que había sido fundado en el siglo XIII. En 1825 se ordenó presbítero de la Iglesia Anglicana, y en 1828 comenzó a regentar la parroquia universitaria de Santa María, situada frente a Oriel, en la High Street de Oxford. Junto a un puñado de amigos —ministros como él de la Iglesia de Inglaterra— originó e impulsó desde 1833 el conocido Movimiento de Oxford, llamado también Movimiento Tractariano, con el fin de renovar un Anglicanismo falto de energías y de sentido eclesial. La Providencia, que junto a sus designios descubre también con frecuencia un acusado sentido del humor y de la paradoja, pensaba convertir el celo anglicano de Newman en dramática desilusión por una Iglesia que al final resultó serlo sólo de nombre.

III

La personalidad de Newman ha desafiado siempre a sus mejores biógrafos. Su biografía clásica fue compuesta en 1912 por el católico Wilfrid Ward, que en su juventud había conocido y tratado al Cardenal. Ward escribió la primera biografía moderna de un católico en Inglaterra. Es decir, produjo un libro fiel a su personaje y lleno a la vez de franqueza. No era una vida dulzona de sacristía. No difamaba ni tampoco hacía panegírico. Ward no ocultó el esfuerzo que hubo de hacer para acabar su proyecto. Escribe su hija: “Mi madre comenzó a alarmarse, porque la tensión y el agotamiento eran visibles en él, y el médico de la familia afirmó que, en pocos meses, mi padre había envejecido diez años” [5].

El estudioso de Newman se adentra en un carácter rico y sutil, en el que la sencillez y la unidad se refractan en mil facetas y planos. Lo que le ocurre a cualquier ser humano puede adquirir en Newman dimensiones colosales. He aquí a “un hombre inteligente que sabe que la conciencia hace más por la verdad que la inteligencia; un hombre elocuente que desconfía de la oratoria; un lógico agudo que tiene de la lógica la más baja opinión posible; una mente fértil y creativa que apenas estima la originalidad; un pensador que desprecia la idea de especular” [6].

No era un teólogo de oficio, ni un autor místico, ni un hombre de controversia, a pesar de que en su vida abundó la actividad teológica, el magisterio espiritual y la polémica abierta. Newman fue sencillamente Newman. Era ante todo un inglés: un inglés hasta la médula. Crítico sagaz de la insularidad y el particularismo británicos, y muy atento a detectar y denunciar todo lo que había de egoísta y mundano en las ideas y acciones de sus compatriotas, sus intereses se inclinaban por cosas inglesas, en literatura, vida social, economía, política, religión, etc.

Su vibración religiosa, gran inteligencia y claridad de visión le llevaron a ocupar frecuentemente durante sus años anglicanos puestos de líder. Pero Newman era un hombre tímido, reservado y algo solitario. Había en su naturaleza la fuerza del genio y la grandeza de un carácter elevado, pero siempre unidos a la moderación y el equilibrio. El lenguaje era comedido; el tono, tranquilo. Nunca convirtió a otros con excitación o simple entusiasmo. No le gustaba deslumbrar, y jamás dejaba de apelar a la cabeza siempre que debía encender el corazón.

No pretendo describir la personalidad de Newman mediante la enumeración en abstracto de un elenco de cualidades, separadas unas de otras. Él mismo lo juzgaba mal método para conocer a un hombre. En una biografía de San Juan Crisóstomo que escribió en 1859 decía: “Me interesan poco los libros que descuartizan a un santo en capítulos de fe, esperanza, caridad, etc., porque no manifiestan a un ser vivo, sino que lo dividen en un conjunto”.

IV

Lo importante es ver a Newman en acción. En la vida de cualquier persona hay situaciones o actos-síntesis que revelan la personalidad a un observador atento. El trabajo de reformador religioso desarrollado por Newman en Oxford antes de su conversión en 1845, le retrata admirablemente. El Fellow de Oriel y Vicario de la parroquia de Santa María es la persona que mayor influencia espiritual ha ejercido en la ciudad desde la fundación de la Universidad en el siglo XIII. A través de una comunicación directa que iba dirigida a ganar la mente, avivar los sentimientos y abrir legítimos horizontes a la imaginación y a las nobles ilusiones.

Newman consiguió llevar cientos de estudiantes y graduados hacia metas de santidad, luego de ganarles para la causa de la religión. Junto a los contactos personales, sus tractos y otros escritos teológicos, un instrumento esencial en esta actividad de Evangelio fueron los sermones que semanalmente pronunciaba desde el púlpito de Santa María. Merece la pena detenernos a considerar el clima que los rodeaba.

En muchos decenios —tal vez siglos—, Oxford no había conocido una predicación semejante. “Sólo quienes los recuerdan —escribe William Church, testigo de los hechos e historiador del Movimiento de Oxford— pueden juzgar adecuadamente el efecto de los Sermones que Mr. Newman predicaba en Santa María a las cuatro de la tarde. La gente los conoce, ha oído hablar mucho de ellos, y ha emitido opiniones diversas sobre su valor. Pero apenas se da cuenta de que sin esos sermones, el Movimiento de Oxford podría no haber salido adelante, y ciertamente no habría sido nunca lo que fue. Sencillos, directos, sobrios, envueltos en un inglés puro y lúcido, sin faltas de gusto, recios en su flexibilidad y perfecto dominio de lenguaje y pensamientos, eran la expresión de una visión penetrante y profunda sobre el carácter, la conciencia y los motivos del obrar, de una simpatía severa y tierna a la vez, con los tentados y los vacilantes, de una fe ardiente y absoluta en Dios y en sus designios, en su Amor, en sus juicios, en la gloria sobrecogedora de su generosidad y en su magnificencia. Los sermones hacían pensar a sus oyentes sobre las cosas que hablaba el predicador y no sobre el sermón mismo” [7].

Es muy difícil leer, en efecto, un sermón de Newman de modo convencional o como algo simplemente interesante. Tal actitud de distanciamiento resulta casi imposible. Se quiera o no, estos sermones se perciben por el lector como un anuncio que se le dice a él expresamente. Se ha afirmado que nadie podía salir de Santa María sin sentir la necesidad de entregar alguna cosa, de realizar algún sacrificio, de sacudir la influencia paralizante de un mal hábito, sin dejar, en fin, de estar contento con la propia mediocridad. El escritor y poeta victoriano Matthew Arnold pudo escribir en recuerdo de sus años estudiantiles y su experiencia de Newman: “Nadie era capaz de resistir la fascinación de aquella figura espiritual, que avanza como en volandas, en la penumbra de la tarde, por la nave de Santa María, ascendía al púlpito, y con la más sugestiva de las voces, rompía el silencio con palabras y pensamientos que eran música religiosa, sutil, dulce y severa. Me parece oírla todavía. ¡Dichoso el hombre que en ese moldeable tiempo de la juventud escucha voces semejantes! Son una posesión para siempre” [8].

V

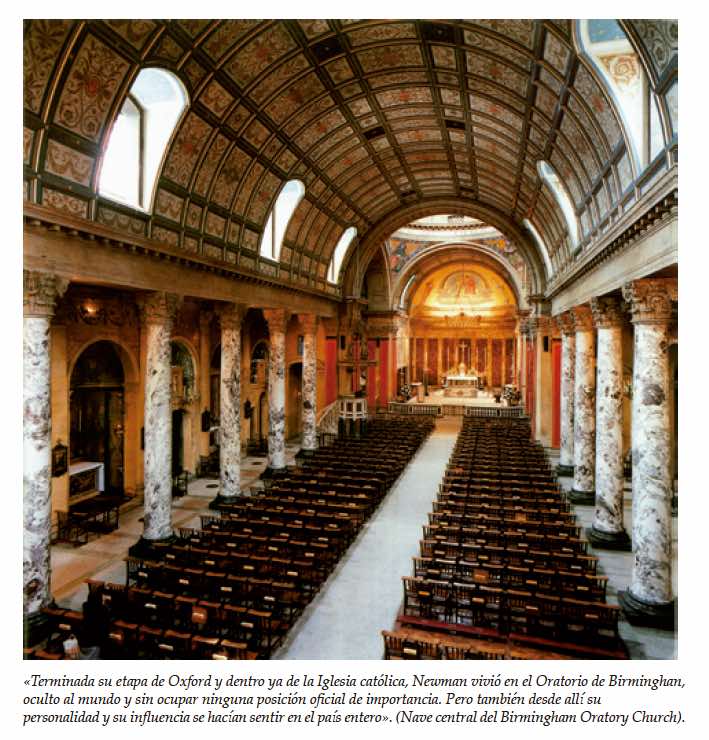

Terminada su etapa de Oxford y dentro ya de la Iglesia católica, Newman vivió en el Oratorio de Birmingham, oculto al mundo y sin ocupar ninguna posición oficial de importancia. Pero también desde allí su personalidad y su influencia se hacían sentir en el país entero. No es posible una estimación ni siquiera aproximada de las personas que a través de él encontraron su camino hacia la Iglesia, y de los muchos anglicanos y protestantes a los que abrió horizontes de vida espiritual.

Si hemos de seguir avanzando en el conocimiento del hombre Newman para entender mejor el sentido y alcance de su teología, conviene fijarse ahora en algunas polaridades especialmente significativas que acusa su carácter. Llama la atención en primer lugar su intenso celo religioso, que por derivar de un compromiso incondicionado con la verdad cristiana se armoniza siempre con un hondo respeto a la conciencia de los demás. Acostumbrados a un estilo religioso pragmático y tibio, algunos conocidos del joven Newman llegaron a interpretar su celo como fanatismo. Así le ocurrió, por ejemplo, al sacerdote apóstata español José Blanco White. Blanco se exilió en Inglaterra, se hizo anglicano y llegó en Oxford a ser amigo de Newman por un tiempo. Sorprendido por lo que juzgaba excesos ortodoxos y antiheréticos de éste, Blanco llegó a escribir lo siguiente:

“¡Qué estragos no hará el dogmatismo en un corazón perverso y en una mente estrecha, cuando logra efectos tan nocivos en uno de los pechos más benévolos y en una de las inteligencias más capaces: en el afectuoso y refinado John Newman!” [9].

La resistencia que Newman ofrecía en Oxford a las ideas de los profesores liberales que comenzaban a aparecer en los años 30 no expresaba ningún espíritu de persecución. Era simplemente amor a la verdad, nunca separado en él de un sincero respeto hacia las personas. Porque Newman sabía entrar en la mente de otros y nunca maltrató a un adversario ni se permitió con un discípulo tonos de condescendencia o de excesiva desenvoltura. Un distinguido contemporáneo ha dicho que desde el púlpito de Santa María, el predicador llegaba a penetrar el corazón con una sola frase, que revelaba al oyente los secretos de su alma. En el último sermón como párroco de Oxford, Newman quiso precisamente referirse a sí mismo como “un hombre que os ha dicho lo que ya sabíais sobre vosotros y otras cosas que no sabíais; un hombre que ha leído vuestros sentimientos y vuestras necesidades, para poder ayudaros esta lectura” [10].

VI

Hay otra polaridad importante que merece ser mencionada aquí: Newman fue un hombre de cambio incesante, pero este cambio fue siempre en él un desarrollo y apenas implicó rupturas que no fueran exigidas por la naturaleza de las cosas. En 1858 escribía de sí mismo: “Como muchos hombres de Oxford que se han hecho católicos, mis convicciones han sido resultado de un lento proceso ocurrido durante años, y las verdades que hoy acepto de todo corazón me han venido más por reflexión personal que por consultar obras de teólogos y polemistas” [11]. Fue una mente de unidad, pero jamás hubo una mente más en movimiento. Este cambio, que nunca fue revolución absoluta, es objeto en sus obras de frecuentes observaciones, que siendo de orden teórico resultan a la vez claramente autobiográficas. Dice en un sermón: “El tiempo es corto; la muerte es cierta; y la eternidad es larga” [12]. En este marco de Providencia y destino humano, Newman ha percibido con hondura existencial lo que afirma lacónicamente en una carta de 1859: “La voluntad de Dios no se nos da a conocer con prisas” [13]. La posibilidad de cambiar es una cualidad positiva del ser humano. “Un carácter cristiano es producto de tiempo” [14], leemos en otro texto; y en el “Ensayo del desarrollo de la doctrina” escribe: “En un mundo más elevado ocurre de otro modo, pero aquí abajo vivir es cambiar, y ser perfecto significa haber cambiado con frecuencia” [15]. Sabía por experiencia que es “imposible cambiar en un momento y de una vez para siempre” [16]. Hubo entonces en su vida modificaciones decisivas y saltos existenciales, pero este crecimiento se hizo más por adiciones y graduales enriquecimientos que por simple eliminación de ideas adquiridas al principio. Su conversión a la Iglesia Católica, hecho único que dividió su vida en dos mitades, no le impedía evocar con afecto y agradecimiento a Dios lo que llamaba “el sencillo Evangelismo de mi juventud” [17].

Es tal vez esta visión dramática de la existencia humana, como un proceso armónico, dirigido por Dios, de acercamiento a la eternidad, lo que señala una diferencia con otro tipo de teologías. A los ojos de algunos teólogos cristianos, el orden del universo aparece en primer lugar como un orden de esencias que derivan del Creador y forman el marco de la vida humana. Para Newman, el acento se coloca no tanto sobre el Creador como sobre la Providencia, y el orden de las cosas no es considerado ante todo como una estructura de esencias sino como un tejido de acciones divinas y humanas.

VII

Esta profunda unidad de opuestos que se advierte en el carácter de Newman nos lleva a un tercer binario de cualidades. Me refiero ahora a la singular presencia que tenía en él el mundo invisible de los misterios cristianos. Pero la presencia de estos misterios ardientes se fundía con un vivo sentido de la cotidianidad, del amor al detalle, y de la afición a lo que podríamos llamar rutina creadora. En un texto de 1857, referido a Padres de la Iglesia del siglo IV, leemos: “Algunos hombres tienen dos naturalezas con tendencias contrarias, y viven como en un conflicto interno… Porque se hallan felices retirados de los demás y felices también en sociedad. Son capaces de ambas cosas y si pudieran serían al mismo tiempo hombres de acción y exilados del mundo” [18]. Newman ha esbozado aquí rasgos de su carácter, en un momento histórico cuando actividad terrena y contemplación no parecían a muchos del todo compatibles. Examinando su propio mundo interior, parece intuir la posibilidad de esta fusión.

Al margen de las observaciones que podría suscitar este asunto, lo cierto es que, para Newman, el mundo invisible es el único mundo intensamente real. Esta visión no procede de una forma mentis platónica, sino de una honda sensibilidad cristiana, para la que el acto de fe termina en el objeto mismo creído. Refiriéndose a la viveza con la que Newman percibía las verdades escatológicas de la gloria y la reprobación, decía el historiador J. Anthony Froude: “La mente de cualquiera de nosotros se habría quebrado ante semejante tensión” [19]. Hay un texto memorable del mismo Newman, escrito a los tres años de su conversión, que nos habla del tema y nos permite ver un poco de la experiencia de su alma. Dice así: “Tal es el Creador en su eterna belleza increada, que si nos fuera permitido contemplar moriríamos de puro rapto a la vista de Su gloria. Moisés, incapaz de olvidar el pequeño anticipo que había visto en la zarza ardiente, pidió ver la figura entera del Señor, y no se le concedió. Dijo Moisés: enséñame Tu gloria; y Dios le respondió: No puedes ver mi Rostro, pues ningún hombre me verá y seguirá viviendo (Cfr. Éxodo 33, 13, 23). Cuando los santos han sido favorecidos con algunos destellos de la gloria divina, ésta les ha conducido al éxtasis, ha roto sus débiles estructuras de polvo y ceniza, y atravesado sus almas con tal trepidación que han clamado a Dios, en medio de sus transportes, para que redujera misericordiosamente la abundancia de sus consuelos. Lo que los Santos experimentan directamente es disfrutado por nosotros en el pensamiento y la meditación, y este sencillo reflejo de la gloria divina basta para superar las pobres y fatigosas nociones de Él que nos rodean, y para conducirnos al olvido de nosotros mismos en la contemplación de quien es todo Belleza” [20].

Al margen de las observaciones que podría suscitar este asunto, lo cierto es que, para Newman, el mundo invisible es el único mundo intensamente real. Esta visión no procede de una forma mentis platónica, sino de una honda sensibilidad cristiana, para la que el acto de fe termina en el objeto mismo creído. Refiriéndose a la viveza con la que Newman percibía las verdades escatológicas de la gloria y la reprobación, decía el historiador J. Anthony Froude: “La mente de cualquiera de nosotros se habría quebrado ante semejante tensión” [19]. Hay un texto memorable del mismo Newman, escrito a los tres años de su conversión, que nos habla del tema y nos permite ver un poco de la experiencia de su alma. Dice así: “Tal es el Creador en su eterna belleza increada, que si nos fuera permitido contemplar moriríamos de puro rapto a la vista de Su gloria. Moisés, incapaz de olvidar el pequeño anticipo que había visto en la zarza ardiente, pidió ver la figura entera del Señor, y no se le concedió. Dijo Moisés: enséñame Tu gloria; y Dios le respondió: No puedes ver mi Rostro, pues ningún hombre me verá y seguirá viviendo (Cfr. Éxodo 33, 13, 23). Cuando los santos han sido favorecidos con algunos destellos de la gloria divina, ésta les ha conducido al éxtasis, ha roto sus débiles estructuras de polvo y ceniza, y atravesado sus almas con tal trepidación que han clamado a Dios, en medio de sus transportes, para que redujera misericordiosamente la abundancia de sus consuelos. Lo que los Santos experimentan directamente es disfrutado por nosotros en el pensamiento y la meditación, y este sencillo reflejo de la gloria divina basta para superar las pobres y fatigosas nociones de Él que nos rodean, y para conducirnos al olvido de nosotros mismos en la contemplación de quien es todo Belleza” [20].

No me cabe duda de que esta experiencia íntima, cuyo alcance nos resulta muy difícil determinar, tiene mucho que ver con la decisión con la que Newman profesó siempre lo que denomina principio dogmático, que es en realidad la aplicación primera del hecho de que el espíritu humano necesita de la Verdad. Aparece ya en su juventud, tal como lo narra en la Apología. “Cuando tenía yo quince años —escribe— tuvo lugar en mí un gran cambio de mente. Quedé bajo la influenza de un credo definido y recibí en mi inteligencia impresiones de dogma, que, gracias a Dios, nunca se han borrado ni oscurecido”. Estas convicciones dogmáticas crecientes, aplicadas al misterio de la Iglesia y de su Tradición, forman en 1833 el manifiesto doctrinal del Movimiento de Oxford y explican que en cierto modo la vida de Newman —calvinista, anglicano y católico— fuera una batalla firme contra el liberalismo religioso, es decir, la opinión “según la cual no existe una verdad positiva en el ámbito dogmático, sino que cualquier credo es tan bueno como cualquier otro, y la religión revelada no es una verdad, sino un sentimiento o inclinación” [21]. Hay una postura neta y a la vez creativa frente a la prioridad epistemológica del saber puramente racional, la afirmación del carácter esencial del dogma, y las ideas sobre la naturaleza simbólica de los enunciados religiosos y la simple equivalencia de las religiones.

Aplicándolo al misterio del Ser divino en su relación con el hombre, el principio dogmático lleva a Newman a afirmar la primacía bajo Dios, de la persona humana, como ser moral y religioso con una vocación y libre para decidir su destino. Sólo en la relación íntima con un Dios que es inteligencia y Amor se desvela el misterio del Hombre. Cor ad cor loquitur. Un corazón habla a otro corazón. Esta sentencia, que Newman tomó al parecer de Francisco de Sales y adoptó años después para su escudo cardenalicio, quiere resumir su temprana experiencia de que en el mundo existían para él “dos seres, y dos seres absoluta y luminosamente evidentes: yo mismo y mi Creador”. No hay que entender estas palabras como una manifestación de solipsismo, sino como una declaración acerca del carácter personal de la comunicación religiosa, de la grandeza del misterio de Dios, que debe ser amado y venerado por encima de todas las cosas, y de la irrepetibilidad de cada ser humano. “En religión —escribía Newman en 1830— cada uno debe comenzar, ir adelante y terminar por sí mismo. La historia religiosa de cada hombre es tan solitaria y completa como la historia del mundo” [22].

Esta penetración espiritual de las realidades últimas que le permitía ver continuamente el mundo sub specie aeternitatis no convirtió a Newman en un visionario absorto sin más en las verdades del más allá. Conocía bien el mundo y las cosas del mundo. Leía asiduamente los periódicos, y sabía mucho de cuentas, presupuestos y balances. Era un experto en financiar la construcción de edificios. Su temperamento ascético no le impedía en Oxford cumplir eficazmente su deber de elegir los vinos para la bodega de Oriel College. Era consciente de que la experiencia de Dios y de lo divino se efectúa normalmente a través de las cosas y situaciones de la tierra, y un aspecto básico de su doctrina espiritual se resume en las palabras siguientes: “Si las advertencias y llamadas ordinarias de Dios no te mueven, corres el peligro de que tampoco te muevan las advertencias extraordinarias si alguna vez te llegan” [23].

La sencillez de sus consejos y la naturaleza contenida de sus palabras podían defraudar en ocasiones a quienes esperaban de él revelaciones nunca oídas. He aquí un hombre —pensaban algunos— que es capaz de conducirnos hasta los secretos del universo, y que se limita a aconsejarnos fe en Dios, moderación en el discurso, y constancia en el trabajo.

VIII

Voy a detenerme finalmente en un cuarto núcleo de cualidades de Newman que tienen que ver directamente con el uso de su razón y su capacidad de expresar sentimiento. Nos aguarda aquí otra paradoja. Porque este hombre netamente lógico desconfía de la razón y se mantiene atento a vigilar y evitar los posibles desmanes y usurpaciones que esta noble facultad tiende en ocasiones a perpetrar en el campo religioso. Es indudable que junto a las mociones interiores de la gracia y los impulsos de su corazón abierto a la Verdad —Newman solía decir “nunca he pecado contra la luz”— el proceso de su conversión muestra una lógica implacable, así como el uso continuo de una razón crítica y rigurosa. El hecho era tan patente que sembró muy pronto la preocupación entre los amigos anglicanos, muchos de los cuales se esforzaban en hacer ver a Newman que para resolver el dilema “Anglicanismo o Iglesia Romana” no debía ser tan racional. Los anglicanos más agudos e imparciales hubieron de reconocer, no obstante, que, al hacerse católico, Newman superó en lógica y coherencias a los amigos que no dieron ese paso [24].

Pero sin olvidar, ni en la teoría ni en la práctica, la importancia que la doctrina cristiana atribuye a la razón del hombre en la búsqueda de Dios y en el reconocimiento de su existencia, Newman concede primacía a la conciencia moral y a la recta intención de la persona, a la hora de encontrar la Verdad religiosa. Es bien conocida y muy actual su enseñanza sobre los presuntos éticos de la creencia y su convicción de que los principales obstáculos que la fe suele encontrar en un hombre no son intelectuales sino de carácter moral. “Considero que el repudio del Cristianismo nace de una falta del corazón, más que del intelecto. En el fondo de la incredulidad hay un desagrado respecto a las palabras y verdades de la Escritura. Una persona que ama el pecado no quiere que el Evangelio sea verdadero” [25]. En este punto al menos, Newman no era ciertamente socrático. Pensaba que una cosa es el saber y otra muy distinta la virtud, y que la mera ignorancia no es la causa última por la que los hombres no se acercan más a Cristo [26]. Una persona como él, que tenía en estima tan alta la formación y educación del intelecto, no duda en afirmar: “Antes serán extraídos bloques de mármol de una cantera con hojas de afeitar, que la educación llegue a cambiar por sí sola el corazón humano”.

Y este temperamento emotivo e hipersensible desconfía de una religiosidad hecha de emociones, y rechaza sin compromisos la excitación y el sentimentalismo como vías de conversión o de progreso espiritual. Lo cual no le impedía vivir profundos sentimientos y manifestarlos cuando era necesario. Al abandonar en 1846 su retiro de Littlemore —junto a Oxford—, donde poco antes había tenido lugar su conversión, Newman besó las paredes de aquella habitación en la que había vivido los últimos meses. Llegado a Roma en 1856, para resolver un grave asunto del Oratorio, quiso caminar descalzo hasta San Pedro, ajeno a la admiración que pudiera suscitar en los viandantes. Era hombre reservado y a la vez muy demostrativo.

Debo terminar, consciente de haber silenciado múltiples facetas de la personalidad y de la obra de este gran convertido. A Newman no le preocupó excesivamente lo que hoy solemos llamar reforma social. Pero vio algunas cuestiones decisivas que la Iglesia y los cristianos habrían de resolver en el mundo entero, tales como la racionalidad del acto de fe y el desarrollo de la doctrina evangélica y de su lenguaje en una cultura que cambia. Decía Newman: “Todos los hombres razonan, pero no todos pueden dar una razón”, y aplicó este principio para explicar la credibilidad de la fe.

Estaba convencido asimismo y demostró que las aparentes variaciones de la verdad cristiana a través del tiempo no son corrupciones —como pretendían anglicanos y protestantes y afirman los integristas de hoy— sino desarrollos armónicos del Evangelio, dirigidos por un Magisterio vivo. Pudo de este modo contribuir eficazmente a que la historia y la experiencia religiosa encontraran un lugar legítimo y pacífico en la teología de la Iglesia.

Notas

[1] Cfr. G. Velocci, Newman e gli ultimi papi, Studia Urbaniana Nº10, Roma 1981, 153.

[2] Cfr. A. Melloni, Le fonti di A.G. Roncalli: il “Giornale dell’Anima”, Cristianesimo nella Storia IV, 1983, 115-116.

[3] Cfr. J. Guitton, Diálogos con Pablo VI, Madrid, 1967, 209.

[4] Cfr. Vital Traditions of European University, Lublin, 1978.

[5] Cfr. Maisie Ward, Insurrection versus Resurrection, London 1937, 347.

[6] Cfr. O. Chadwick, Newman, 1983, 25.

[7] Cfr. The Oxford Movement. Twelve Years 1833-1845, 92-93.

[8] Works, Discourses in America, vol. 3, 1885, 65

[9] Cfr. V. Hamilton, The Life of the Rev. Joseph Blanco White, London, vol. III, 1845, 132.

[10] Cfr. Sermons, Bearing on Subjects of the Day, 395.

[11] Cfr. Letters and Diaries X X XI, Suppl. 63.

[12] Cfr. Parochial and Plain Sermons VIII, 147.

[13] Cfr. Letters XIX, 66

[14] Cfr. Sermons I, 232.

[15] Cfr. Essay, ed. 1894, 40.

[16] Cfr. Sermons VIII, 76

[17] Cfr. Letters XXX, 189.

[18] Cfr. Historical Sketches II, 328.

[19] Cfr. Short Studies IV, 276.

[20] Cfr. Discursos sobre la Fe, Madrid, 1981, 293.

[21] Cfr. Biglietto Speech, 12.5.1879.

[22] Cfr. Sermons VII, 248.

[23] Cfr. Id. VIII, 84.

[24] Cfr. W.R. Inge, Outspoken Essays, London, 186.

[25] Cfr. Letters, I, 219; Sermons VIII, 114.

[26] Cfr. Sermons VII, 148.

- Detalles

- Georges Cardenal Cottier O.P.

Ciertas identificaciones se han de proponer con discernimiento y sin forzamientos. Porque uno nace judío, nace musulmán, pero no nace cristiano. Uno se hace cristiano con el bautismo y con la fe, como ya reconocía Tertuliano. No se fabrican cristianos, como pueden crearse pertenecientes a otras religiones con solo traerlos al mundo.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.