A partir de la publicación de un artículo sobre la obra poética de José Miguel Ibáñez Langlois en Humanitas n°108, Jorge Peña se propone profundizar en el libro "La belleza y el arte. Estética y filosofía del arte", por considerarlo "un hito dentro de la bibliografía dedicada a esta rama de la filosofía, muchas veces algo vaporosa y carente de rigor".

En el número 108 de Humanitas [1] se publicó un artículo de Jaime Blume y Felipe Espinoza V., titulado El discurso poético de José Miguel Ibáñez. Dicho estudio, si bien es documentado e interesante, es sumamente limitado, parcial y anacrónico porque se restringe solamente al análisis y comentario de Poemas Dogmáticos, publicado hace 55 años. Para nada tiene en cuenta la posterior obra poética –no escasa– publicada desde 1972 en adelante, dentro de la cual cabe destacar Poemas Dogmáticos II, Historia de la Filosofía, El rey David, Futurologías y quizás su obra cumbre El libro de la Pasión. Esto respecto de la poesía, pero igual aliento poético recorre sus obras de crítica literaria (Rilke, Pound y Neruda; 25 años de Crítica; Para leer a Parra; Crítica escogida; No confundir fantástico con maravilloso; Diez ejercicios de comprensión poética), de ensayo filosófico (El marxismo: visión crítica; Sobre el Estructuralismo; Introducción a la Antropología, y otros) y de contenido doctrinal religioso (Jesús; El amor que hizo el sol y las estrellas; La Pasión de Cristo; Por qué sufrir). Este último del 2024 es parangonable al Problema del dolor de C. S. Lewis, un verdadero y superior libro de autoayuda de gran calidad literaria.

Sería deseable, y también justo, que el estudio de Blume y Espinoza bajo el amplio título de “El discurso poético de José Miguel Ibáñez” tuviera en cuenta la restante producción poética y ensayística, al menos las obras principales, y no se restringiera solo a Poemas Dogmáticos, publicado en la ya lejana década del 70 del siglo pasado. En aquel tiempo tuvo amplia repercusión, pero un estudio poético que merezca el nombre de tal no puede ignorar sus posteriores libros. Casi todos sus libros han sido publicados por ediciones de la Universidad Católica (algunos en Universitaria) que han sabido ver en él a uno de los intelectuales más influyentes de la cultura chilena desde mediados de la década de los 60 hasta nuestros días.

Estética y filosofía del arte

En esta ocasión quisiera abordar o reseñar un libro publicado el año 2023 por Ediciones UC titulado La Belleza y el arte. Estética y filosofía del arte. Lo considero un hito dentro de la bibliografía dedicada a esta rama de la filosofía, muchas veces algo vaporosa y carente de rigor. Es fruto de una amplísima experiencia ejercida muchísimos años, concretamente desde la década del 60 en adelante, criticando y degustando tantas obras literarias y artísticas. Este reciente libro tiene un precedente y antecedente lejano en el tiempo, lo que denota los muchos años que les ha dado vuelta a estas cuestiones. Me refiero a su libro La creación poética, publicado por la editorial Universitaria en 1969, que es fruto de su tesis doctoral en Filosofía por la Universidad Complutense bajo la dirección de José María Valverde. Allí se esbozan las ideas centrales de su Poética, en el que se aprecia el influjo de uno de los grandes en Estética, Luigi Pareyson, y en menor medida Maritain. Han transcurrido 56 años de ese libro, germen del actual, y semilla que se ha desplegado plenamente en el libro que ahora comentamos. Me adelanto a decir que, de todos los libros que he podido leer sobre estética y filosofía del arte –que no son pocos–, este es la mejor introducción a esta rama de la filosofía. Por su sencillez, por su facilidad de explicar lo complejo y difícil, por su claridad, por la cantidad y calidad de autores y obras que ha tenido en cuenta, por la cantidad de citas sin citarlas –cita de memoria–, ya que se pasea junto a artistas y teóricos del arte como un igual que sabe de lo que se está hablando y lo ha incorporado a su visión del arte y la belleza. Es de agradecer la licencia que se ha permitido al dejar de lado todo el aparataje de referencias y citas en las que se encuentra la página, editorial, año y ciudad, exigencias requeridas en toda investigación académica, para que su exposición sea más amena y fluida. Se nos dirá que eso es manifestación de una obra meramente divulgativa. ¡Enhorabuena una divulgación de tamaña altura académica! Que ya se quisieran los sesudos técnicos de la investigación. Decir todo lo que se dice en algo más de 200 páginas es un gran logro: sabe ir a lo esencial de cada autor y obra. Por su calidad literaria se lee como un delicioso ensayo que puede servir indirectamente como el mejor de los manuales para adentrarnos en temas tan vitales, apasionantes y necesarios como la belleza y el arte. Así lo dice expresamente al final de la introducción: “he intentado explicarlos en el lenguaje llano que todos leemos y hablamos, en pro de aquellos posibles lectores que excedan el círculo de docentes y alumnos de esta disciplina, y que simplemente estén interesados en conocer, con una mayor hondura, la identidad de estos fenómenos fascinantes que llamamos arte y belleza” [2]. Lo ha logrado plenamente y todo su libro –no podía ser de otra manera– está transido de aliento poético. Deja de lado polémicas y querellas sobre temas muy eruditos o secundarios para abordar con sencillez las verdaderas cuestiones fundamentales que se debe conocer y tener en cuenta.

¿Qué es la belleza y qué es el arte?

Esas son las dos grandes preguntas que se plantean en este ensayo, y el cómo están intrínsecamente relacionadas, de modo que uno no se da sin la otra. La primera parte de esta obra está dirigida a esclarecer lo que el término belleza significa valiéndose de la categoría de analogía. La considera importante a la hora de profundizar en la hondura metafísica –trascendente– de la belleza como propiedad del ser. Una descripción fenomenológica de esta considera bello lo que place a la vista y el oído, y es valioso por sí mismo, por su valor intrínseco, excluyendo la utilidad que nos presta y el agrado que promete. “Bello o hermoso es todo aquello que nos proporciona gozo por el solo y mismísimo hecho de ser visto, oído, leído, y en suma, contemplado” [3]. Nuestro autor comenta con regocijo el verso de Keats: “a thing of beauty is a joy for ever” [4] con abundantes ejemplos de la música, el arte y la poesía. La irrupción de lo bello es el aparecer de la forma (eidos, esencia) en medio de las cosas, una realidad substantiva, cosica –dice Heidegger–, como modalidad superior de lo que meramente existe. La interpretación de la obra de arte desemboca y culmina en la contemplación, un demorarse en la obra que es todo menos estático o pasivo, sino que continúa resonando. Contemplación que lleva consigo cierto olvido de sí mismo y en la que nunca se alcanza una total comprensión.

Metafísica del arte

Por finos que sean los análisis fenomenológicos de la experiencia estética, estos quedarían truncos si no lo abordaran tanto una metafísica de la belleza como una ontología del arte. A pesar de extendidos prejuicios antimetafísicos, se requiere una fundamentación metafísica para poder apreciar la belleza y la creación artística en cuanto ser y modo de ser. Así lo han hecho Platón, Aristóteles y Plotino en la antigüedad, Buenaventura y Tomás de Aquino en el medioevo, así como Schelling y Hegel en la modernidad, y así más tarde Soloviov, Maritain y Gilson. Quienes privan a la belleza de su densidad ontológica suelen reducirla a simples cualidades de ciertos objetos (orden, proporcionalidad, armonía) que no escapan a su relatividad y condicionamientos. El enfoque metafísico afronta la cuestión de los trascendentales. De manera parecida, verdad, bien y belleza son la misma única realidad, que se dirige a distintas facultades. Cuando afrontamos la realidad mediante la clara abstracción del intelecto, hablamos de la realidad como verdadera. Cuando la realidad es el objetivo de la voluntad, la perseguimos como bien. Y cuando la realidad aprisiona no solo nuestra mente y nuestra voluntad, sino también nuestros sentidos y emociones, decimos que es bella. Tiene consecuencias esta intrincada relación entre verdad, bien y belleza; entre otras, si creemos en las pautas objetivas de la verdad, del bien y de la moral, tendemos a creer en las pautas objetivas de la belleza y no la reducimos a cuestiones de mera preferencia.

La belleza implica tanto a la inteligencia, puesto que se conoce y contempla, como a nuestra voluntad, pues su contemplación produce gozo. Pareyson plantea que la belleza es “la contemplabilidad de la forma pura en el esplendor de su aparición, y es, a la par, la gozabilidad de la forma pura en su sola contemplación” [5]. “La belleza es el objeto propio del apetito radical del intelecto en cuanto contemplativo” [6]. Es el eco de la elocuente palabra griega kalokagathía. Belleza es el bien de la forma y no del bien como finalidad.

Nuestro poeta y crítico literario considera difícil concebir una vida sin gozo alguno de lo bello, pues es algo “debido” a nuestra naturaleza. Si bien distingue la verdad de la belleza, alude a los asertos de Heidegger, para quien en la belleza “hay un brotar y un acontecer de la verdad” [7], y a los de Schelling, para quien la verdad deja de ser tal si no es belleza, y lo mismo ocurre con el bien. Puesto que cuando la verdad resplandece con el splendor formae, se hace más patente a nuestros ojos su splendor veritatis [8]. Se trata de una especie de “plusvalía” que la belleza otorga a la verdad [9] y a la realidad. Proust habla de esta plusvalía que origina la belleza en las cosas y personas al abordarlas en forma pura, decantada en una imagen, verdad quintaesenciada, realidad purificada sin la inevitable opacidad, impureza y confusión de la situación real [10].

En el escalamiento de Romeo al balcón de Julieta hay muchos aspectos distractores: obstáculos en el ascenso, respiración, transpiración, esfuerzo, distancias; en cambio, en la tragedia de Shakespeare aprehendemos la emoción en la forma pura del enamoramiento como tal. Esa concentración en la forma pura, en caracteres perfectamente definidos y perfilados lleva a que haya más verdad y realidad en un Sancho Panza, Hamlet, Frodo, Anna Karenina o Lady Macbeth que en muchos de los seres humanos que hoy transitan por la calle. Personajes como esos –idea que reitera Steiner– poseen una vitalidad superior a cualquier persona viva. Flaubert se queja amargamente por la paradójica pervivencia de Madame Bovary, más allá de su propia muerte. “Tales son las paradójicas relaciones, que llega a darse entre realidad, verdad y belleza, con toda la no-verdad y la irrealidad de esta última: con toda la superverdad que nos entrega la magia de la gran literatura, de la mejor música, de la plástica más hermosa, cada una en su propio lenguaje” [11].

El bien se funda en la plenitud del ser, la verdad en la misma existencia, y la belleza se funda en esa perfección singular del ser que es la forma o, más en general, la apariencia. Quizás la armonía perfecta de los trascendentales se dio en el paraíso, en la creación originaria, pero en el mundo dado, en nuestro mundo caído y herido por el pecado, la escisión y ruptura de los trascendentales es patente: lo bello puede ser no verdadero ni bueno, y lo verdadero y bueno puede no ser bello, justamente porque la belleza reside en la apariencia del ser. Tener en cuenta los trascendentales es conveniente para otorgar una fundamentación metafísica a la estética, pero “permanecer en esas alturas constituye, para nuestro autor, negarse a emitir todo juicio estético sobre los seres del mundo en que vivimos” [12].

En este sentido, una deducción que desciende desde el trascendental hasta nuestro ser en el mundo está en el origen de diversos equívocos y confusiones entre el orden estético, ético y doctrinal. Esa confusión de órdenes deriva ya sea en un reduccionismo metafísico o en un esteticismo moralizante de corte opuesto, que violentan la autonomía del orden estético. Y recurriendo a términos técnicos –que evita–, pero también dan precisión, no se puede juzgar con criterios trascendentales las obras categoriales del mundo humano.

“La apariencia lo es todo”

Así se titula el capítulo V de esta obra. Sin perder de vista este trasfondo trascendental de la belleza, la disciplina estética se centra en la belleza sensible de una materia física, presente en el arte y la naturaleza. Un mérito de este ensayo es la búsqueda de aquello en lo que concuerdan los diversos autores, cada uno en el contexto de su propia filosofía, para referirse de modo análogo a la belleza. Schelling y Hegel conciben el arte como la objetivación de una idea en la realidad, Tarkovski como la encarnación de lo infinito en lo finito [13], y Soloviov define la belleza como “la transformación de la materia al encarnarse en ella un principio diferente y supramaterial” [14]. Nuestro poeta y crítico lo plantea también de modo más empírico y observable: “en la belleza del arte, la esencia es la apariencia misma; la profundidad es la superficie y la superficie es la profundidad” [15]. Es lo que usualmente se llama unión de forma y fondo, contenido y forma. El único “comprender” que cabe delante de la obra de arte es el contemplar, algo distante del “explicar”. La belleza no se explica, se contempla. Su significado es su ser.

Una idea recurrente en este ensayo, que hace suya siguiendo a Proust, es la de que la poesía es el lenguaje cargado con un máximo de significación; toda obra de arte tiene un “exceso de sentido” [16]. Ahora, se pregunta, ¿de qué sentido, de qué significación máxima se trata? De uno solo: la obra de arte es un significante que se significa a sí mismo, no en otro significado. “Arte es todo lenguaje –verbal, sonoro, visual– dotado de autosignificación: no dice otra cosa que… lo que dice” [17]. Es autosignificante en el sentido de la identidad de su contenido con su lenguaje. La única respuesta al presunto significado de la obra de arte es la obra misma.

Este valer por sí mismo de la obra de arte se constata cuando se compara la poesía con la prosa o el hablar común. En el lenguaje ordinario se dejan de lado las palabras porque lo que interesa es la información o la idea que se transmite a través de ellas. Las palabras ya cumplieron su función utilitaria, es mera moneda de uso. En cambio, en la poesía la palabra es objeto, se substancializa, permanece, al punto que tiende a ser repetida no admitiendo sinónimos o equivalentes porque de alguna manera el lenguaje se torna objeto, no se agota en su significación. Es lo planteado por Valéry, Heidegger, Gadamer, Paz, cada uno desde su propia filosofía acerca de la realidad ontológica del poema y la gran prosa.

Estoy consciente de que mi exposición no hace justicia a la belleza del libro porque es inevitablemente abstracta y desencarnada. En el libro las ideas están refrendadas con múltiples citas de poemas, textos, ilustraciones, que hacen que lo desarrollado esté vivificado con ejemplos y experiencias concretas de lo que se ve, se oye y se lee. Las citas de poemas, obras musicales y plásticas dicen mucho más que las ideas abstractas y esquemáticas de la reseña con la que intento dar a conocer este libro.

Nociones centrales de la filosofía del arte

Tras delimitar el concepto de belleza y su relación con el arte en los cinco primeros capítulos, aborda en el sexto las nociones centrales de la filosofía del arte. Un concepto clave de ella es lo que desde Platón y Aristóteles se define como mimesis, “imitación” de la naturaleza o de la realidad [18]. Sería mejor hablar de “representación”, o incluso “expresión”, algo distinto de una imitación o mera copia [19]. “Lo que se imita, pues, no es tanto lo hecho por la naturaleza, como su propio hacer o modo de hacer” [20]. El arte opera como la naturaleza, continúa la naturaleza o bien lleva las cosas más allá de cuanto la naturaleza puede hacerlo. Es un malentendido la supuesta oposición entre mímesis y creación. En última instancia todo arte apunta siempre a lo real, incluso esas obras de fantasía, pintura abstracta, poesía onírica, música expresionista. El arte es a la par concentración de vida, de realidad, junto con la posibilidad de ser un plus de la realidad, de verdad y de vida.

El arte es una de las cumbres de la actividad formante de la persona humana. Y si bien el ejercicio de esta capacidad formante cubre toda la actividad humana, sea teoría, praxis o técnica, en “el hacer que llamamos artístico, finalizado por la belleza, se da con una intensidad y concentración únicas, puesto que el arte crea un objeto destinado a ser, a contemplarse y a gozarse como forma pura, forma formata por la causalidad del ser humano como forma formans” [21].

Pero nuestro ensayista constata que el arte que tenga a la belleza como fin, como objetivo, no es pacíficamente aceptado e incluso es negado en la modernidad. Esta escisión procede sobre todo durante el siglo XIX con los poetas malditos y cuyo grito de guerra provino de Rimbaud, quien una noche sentó a la belleza sobre sus rodillas, la encontró amarga y la escupió [22]. También deriva del eclipse y relativización de los trascendentales, de la reacción ante lo que ellos denominan “arte clásico” [23], de la enorme proliferación de estilos, tendencias, escuelas artísticas y el creciente predominio del pensamiento positivista y descriptivo acerca de la belleza y el arte, “desdeñoso de los conceptos esenciales y universales del saber filosófico” [24]. El sitial de la belleza quedó anulado en favor de la expresión de la interioridad. Este ensayo emprende una enérgica defensa de la belleza como esencia y fin del arte, acumulando ejemplos y argumentación de un gran número de artistas en tal dirección. “Y es que, sin la belleza, el arte queda sin brújula, como parece quedar con alguna frecuencia en las últimas décadas. Sin el norte de la belleza, el arte es una palabra vacía, un fósil de épocas inocentes” [25].

Sin embargo, la belleza no es lo que de por sí busca el artista al crear su obra. Lo que él busca es dar forma a una materia sensible –color, sonido, palabra, espacio– que a su vez sea la forma de un destello de vida y humanidad personal; y a la inversa, lo que él busca es dar forma a esta vivencia suya en el interior de esa materia física [26]. La belleza sería un efecto del carácter propio de una vivencia formada en la materia. Lo que el artista busca es hacer su obra, y si lo logra y queda bien formada, será hermosa, bella. El escepticismo sobre la belleza proviene de ciertas “creaciones artísticas” que no solo menosprecian la belleza, sino que también parecen ir más allá de lo que durante siglos hemos llamado arte.

La obra: vivencia y lenguaje

A esta cuestión dedica los capítulos VII y VIII [27], con múltiples ejemplos concretos que una reseña no puede ilustrar, pero esos ejemplos son los que dan pleno sustento empírico, vitalidad y amenidad a la teoría del arte, que afirma la unión indiscernible de vivencia y lenguaje. Son dos elementos que en abstracto y por separado son diferentes, pero que en la obra misma están compenetrados y fundidos constituyendo una unidad indisoluble. Es la conjunción inextricable de, por una parte, emoción –concepto, experiencia humana, vivencia– y, por otra, “lenguaje”, forma sensorial significante, sea verbal, auditiva o visual; forma de una materia física, distinta según las diferentes artes. En el proceso de hacerse la obra, estos dos elementos se van haciendo a sí mismos a medida que se hacen el uno al otro formando un nudo insoluble. La palabra vivencia, en el sentido que le dio Dilthey [28], está dotada de una fuerte dimensión intelectiva que es a la vez vivencia y lenguaje. Estos dos elementos pueden denominarse de otra manera: fondo y forma, intuición y expresión, contenido y forma, mensaje y código; si bien no en el mismo sentido, están asociados en la concepción del arte que tienen Croce, Pareyson, Maritain, Valverde, Soloviov, Eliot, Valéry, Steiner, Tarkovski, Scrutton.

Muestra con diversos ejemplos el carácter inseparable de ambos, y si una palabra, color, tono fuese sustituido o reemplazado por otro equivalente, ya no sería la misma obra, irremediablemente se estropearía. Este intento de incrustar un sinónimo en vez de la palabra justa lo ilustra con un fino comentario a las célebres Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre: “Estamos ante la experiencia del morir hecha lenguaje, estrofa, metro, imagen, simetría, aliteración, modo infinitivo, acento, tercera conjugación…” [29]. Es una verdadera alianza entre sentido y sonido [30]. Esa alianza se torna necesaria, imposible de reemplazar con palabras sinónimas, color o tono musical: la obra ya no sería la misma. La misma exégesis lo hace con Alturas de Machu Picchu [31], con el precioso análisis y con el comentario del soneto de Lope “¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?” [32] y Piedra negra sobre piedra blanca [33], el poema de César Vallejo. Lo mismo hará con el lenguaje de colores (de Durero, Degas, Matisse, Chagall, Kandinski), y reconoce que en lo musical las ilustraciones de esta identidad son más difíciles.

"April Mood" de Helen Frankenthaler, 1974 (Acrílico sobre tela).

Asimismo, aborda el ajuste de la experiencia estética en el lenguaje narrativo. Aquí los elementos son más variados (trama, diálogos, invención de personajes, estilo, el tipo de prosa adecuado a cada relato singular) analizando el cuento de Flannery O’Connor Revelación. El ajuste de la vivencia y la forma plástica cuando comenta la obra de Marc Chagall. Y en lo que se refiere a la obra musical, más difícil porque es un arte menos figurativa, la obra de Claude Debussy. En todos estos análisis de los distintos géneros artísticos se da la simbiosis entre contenido y lenguaje porque el arte es la identidad de ambos. Y si ello se logra, ella es la belleza. Vivencia y lenguaje identificados en una sola cosa exigen contemplación, y producen el goce estético. Condición necesaria para que se dé belleza plena es la unión inseparable de un contenido espiritual con su expresión sensible:

“La obra de arte es existencialidad humana como coseidad física (…) Este es el meollo de la teoría del arte: la formidable identidad de sujeto/vivencia/lenguaje/forma/belleza/cosa, identidad que es el universal estético, porque en lo esencial vale para obras tan heterogéneas como la Sinfonía n° 7 de Bruckner o la Antígona de Sófocles, para una Madonna de Pinturicchio o la Alicia en el país de las maravillas de Carroll, para los mejores Sonetos de Lope y Quevedo o para Sacrificio dirigido por Tarkovski” [34].

El capítulo IX, titulado "El proceso de la creación", enfatiza que la creación artística es un hacer que inventa su modo de hacer a medida que hace la obra. Obedece a la ley de la propia obra, pero el mismo es el creador de esa ley. Lo afirma Eliot: “el poeta no sabe lo que tiene que decir hasta que lo ha dicho, pero a medida que encuentra la forma, es capaz de reconocerla como la que buscaba” [35]. En ello ha insistido Luigi Pareyson –quizás el autor que más ha influido en Ibáñez Langlois desde su temprana tesis doctoral en 1969–: la obra se hace por sí misma y, sin embargo, la hace el autor.

El artista piensa con ideas, como todo el mundo, pero aquello que lo hace artista es el pensar en materia, la de su propio arte: el pensar en metáforas, pensar en ritmos, pensar en imágenes, pensar en verso, pensar en luz y color, pensar en piedra, pensar en timbres de violín o piano, pensar en adagio o en allegro, pensar en endecasílabo… Afirma Braque que el pintor piensa en términos de forma y color. A ese pensar en materia corresponde el imperativo de Huidobro en su Ars poetica: “Por qué cantáis la rosa, ¡oh poetas! / Hacedla florecer en el poema” [36].

Arte, moral y religión

El capítulo X es un finísimo análisis de un tema tan lleno de equívocos y malentendidos, como es la relación entre arte y moral. La relación entre ética, estética y religión no ha estado exenta de conflictos a lo largo de la historia. Basta pensar en la crisis iconoclasta del siglo VIII o en la más cercana polémica del arte por el arte o el arte comprometido. Pero como tal el arte encarna un valor eminente, no solo porque la belleza está tan ligada al bien y la verdad, sino también porque la creación artística hunde sus raíces en lo más hondo del espíritu humano, en lo profundo de nuestra naturaleza sensitiva e intelectiva.

El hecho de atribuir belleza a una obra solo porque ella contiene el bien moral, o lo fomenta a quien lo oye, mira o lee, es una patente confusión entre el orden ético y estético. A la inversa, sería una confusión de ambos órdenes –estético y ético– negar el valor de arte a una obra porque contiene el mal o lo favorece: “Pareyson llama moralismo estético a este trastrueque de órdenes, así como llama esteticismo moral a la alteración de signo contrario, que subordina la dimensión moral de la obra a su calidad estética, o simplemente anula esa dimensión en el altar de la belleza” [37].

Ibáñez Langlois sostiene con fuerza que negar categoría artística a una obra solo porque no se comparte su sentido ético o religioso es una injusticia. Ello acontece cuando se descalifica por “religioso” y se ahorra el trabajo de analizarlo como literatura, a pesar de sus evidentes valores narrativos de autores del siglo XX como Bernanos, Mauriac, Julien Green, Graham Green, Evelyn Waugh y otros. Y si se dijera, como hace Harold Bloom, que Flannery O’Connor es una excelente escritora “a pesar de ser católica”, se estaría incurriendo en análogo sectarismo, porque su obra se escribió con toda su energía creadora que obviamente incluía su fe cristiana [38]. La belleza, la verdad y la moral son órdenes formalmente distintos que no conviene confundir. La belleza de una obra no asegura su verdad ni su moralidad,

pero tampoco el error o el mal descalifican la belleza que los contiene como su materia. No se puede negar excelencia literaria, por ejemplo, a determinadas novelas de Zola, Gide, Moravia, Huxley, Lawrence, Cela, Sartre, Camus, Saramago, etc., por el hecho de contener concepciones erradas de la vida, o porque pueden producir efectos morales negativos en un lector no preparado [39].

Ahora bien, en el orden de los principios metafísicos, cabe afirmar que

la norma suprema del actuar humano, o el sentido último de la vida, o el bien superior de la existencia, no es la belleza del arte ni de la naturaleza. Pues la belleza no está en la cumbre misma de la jerarquía humana de fines y valores, como sí lo están el bien y la verdad, y eso ocurre por la razón que acabo de mencionar: porque lo bello reside en la apariencia de las cosas. El bien más alto, el Bien sin más, y cuyo nombre objetivo es Dios, el Bien Infinito, la Verdad Infinita, ¡la Infinita Belleza!, como la entrevieron Platón y Plotino, y más claro Agustín y Tomás, y Leibniz y Soloviov, y Scheler y Whitehead, y tantos más [40].

Bajo ese Fin, sin embargo, hay vastos dominios, valores y actividades que poseen una relativa autonomía, porque están dotados por el Creador mismo de leyes y fines intrínsecamente suyos: así la ciencia, así la técnica, así las letras… Y así el arte, que posee sus leyes propias y se rige por valores de su exclusividad [41].

Autonomía relativa de índole específica pero no absoluta.

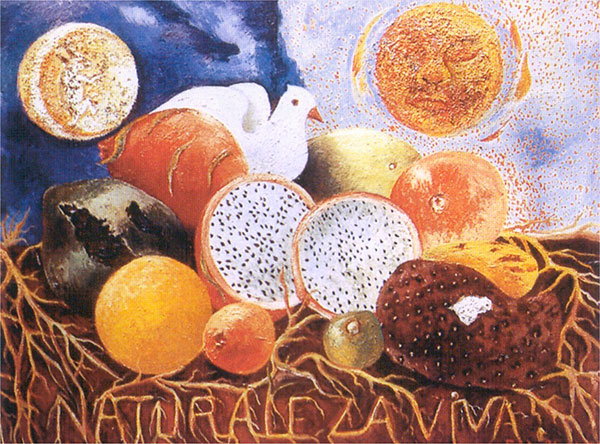

"Fruta de la vida" de Frida Kahlo, 1953 (Óleo en tablero aglomerado).

“Querer dotar al arte de un carácter exento y absoluto (…) y atribuir a la belleza la condición de bien supremo” [42], es incurrir en lo que Pareyson denomina esteticismo y Soloviov llamó “separatismo estético”. Esa autonomía debe ser salvaguardada con firmeza frente a los moralismos estéticos y el esteticismo amoral del arte por el arte. Para Levinas la falsedad del esteticismo consiste en situar al arte por encima de la realidad, y su inmoralidad estriba en liberar al artista de sus deberes de hombre. Para Steiner esa “religión de la belleza” es una idolatría como cualquier otra, y sentencia de modo lapidario: “todo escritor sabe que su obra versa siempre sobre el bien y el mal, sobre el incremento o la disminución de humanidad en el ser humano” [43].

“Esta subordinación final del arte a la ley moral hace posible que obras muy bellas, y reconocidas como tales por el lector o espectador, sean capaces de provocarle un conflicto de conciencia por razones éticas o religiosas” [44]. Leer es hacerse vulnerable a huéspedes que acogemos y algunos de ellos pueden subvertir nuestros principios y fines, pero “no sería adecuado, sin embargo, negarles su belleza propia, aun al precio de experimentar un cierto malestar de espíritu, como indica Pareyson” [45].

Ibáñez Langlois establece una diferencia importante, de cara al juicio moral, entre el arte que representa el mal y el arte que incita o tienta al mal, poniendo ejemplos de esto último en obras de Céline, Miller, Gombrowicz, Vargas Llosa o Sade, que sin desmedro de su calidad literaria incurren o bordean lo pornográfico [47]. Dostoievski profetizó que la belleza salvará este mundo, pero también es el autor de esa gran afirmación estética y ético-religiosa: “la belleza es el campo de batalla donde Dios y el demonio se disputan el corazón humano” [48].

En el capítulo XI, titulado “Arte y religión”, el autor de El libro de la Pasión comprueba que la secular alianza entre la creación artística y la fe cristiana tiende a decrecer en nuestros días. Las formas actuales del arte se prestan cada vez menos a abrirse a la trascendencia y, a medida que los hombres se privan de la belleza, también se empobrece el bien y la verdad. Mucho del arte actual, para nuestro autor, carece de densidad existencial, espesor moral y riqueza sapiencial:

“Hablando en términos generales, y con felices excepciones que nunca faltan, parece que hoy las artes anduvieran tanteando un rumbo que no terminan de encontrar. Muchos artistas, más que decirnos, expresarnos o revelarnos algo, algo de alguna realidad, lo que en sus obras nos dicen es: así hice yo esta obra, fue así como la articulé” [49].

Ese no desvelarnos ni iluminarnos la realidad y limitarse a mostrar los procedimientos del artífice está vinculado a algunos críticos de arte influidos por Foucault y Derrida, para quienes el significado de una obra de arte se convierte en el significado del significado y así sucesivamente. Todo sería lenguaje y se desenvolvería en las redes del lenguaje. “Toda referencia del arte a la realidad sería una ilusión” [50]. Los análisis deconstruccionistas y postestructuralistas no suelen hacernos partícipes de la belleza –concepto que cuestionan– de las obras. Ibáñez Langlois se muestra plenamente de acuerdo con George Steiner, quien ha hecho la crítica más profunda, radical y definitiva de las teorías deconstruccionistas en su célebre obra Presencias reales. Para Steiner la pregunta acerca de qué es el arte y qué es la belleza “es en último término una pregunta teológica” [51]. La obra de arte es una apuesta a favor de la trascendencia y la “presencia real” de Dios es un supuesto necesario de la experiencia estética. El enigma de la creación del mundo se hace presente una y otra vez en el poema, en la pintura, en la composición musical. Con naturalidad y a veces con dificultad, los creadores de poesía y de arte relacionan su hacer con el precedente divino. La deconstrucción en las modernas teorías críticas del significado es un “de-construir” los modelos clásicos de significado que asumieron la existencia de una auctoritas anterior. Tolstoi se sentía como el competidor de Dios y aseveraba que serían como dos osos peleando en el bosque. Dante solía presentar a Dios como un artista o artesano. Crea, añade Tomás de Aquino, como el artesano, sicut artifex rerum artificiatarum. Cuida tanto de sus creaciones que no los pierde de vista. Solamente por su gratuidad hacia el ser –el ser es siempre un don–, el artista, el poeta, el compositor pueden ser calificados de “divinos” y su práctica análoga a la del primer Creador. Steiner reitera que el arte y la literatura son posibles porque imitan el fiat divino, aunque en un nivel más humilde, siendo la humildad de la ficción por oposición a la verdad. Sea como sea el modo como la ciencia y la filosofía definan la realidad, el mundo dado, tanto en una concepción religiosa o materialista de lo donado o preexistente, será siempre la fuente dominante y el inventario de la imaginación.

"Naturaleza viva" de Frida Kahlo, 1952 (Óleo sobre lienzo).

El último capítulo, “Poética: formas selectas”, es un delicioso recorrido por la obra concreta de cuatro autores (tres chilenos) para mostrar algunos procedimientos utilizados por los poetas en que priman los recursos fonéticos (Neruda, en el reino de la música), el poder de las imágenes (Huidobro), la vitalidad de la narración (Parra) y el reino de las ideas (maravilloso comentario de “Tarde te amé belleza…” de Teresa de Jesús).

Lo expuesto solo quiere ser un aperitivo y un mero esquema de esta obra. Permite aprender a degustar el arte y la belleza y acercarse algo a su encanto y misterio.

Crítico, poeta, escritor, filósofo, teólogo, sacerdote

La frecuentación asidua a grandes obras de arte, sobre todo de literatura, le han otorgado a José Miguel Ibáñez Langlois un refinado gusto estético para apreciar la belleza y el arte. Dotado de una gran inteligencia lingüística cultivada durante años de oficio poético y ejercicio de la crítica literaria. Creo que su autoridad como crítico literario, dictaminando semanalmente qué obras eran merecedoras de ser leídas y cuáles no, le ha jugado una mala pasada para que se advierta y se le pueda considerar como lo que es: un gran poeta y escritor. Es de justicia reconocerlo. Sí, es un crítico literario, pero sobre todo es un gran poeta chileno, un excelente y prolífico escritor con una sólida formación filosófica, teológica y artística. En su obra ensayística, cuestiones densas, difíciles de entender y explicar las hace fáciles, legibles, llevaderas y del todo inteligibles. Rehúye tecnicismos y se deja entender por todos de modo ameno, con una prosa elegante, sencilla, sin asomo de barroquismos ni pretensiones. Junto a una prodigiosa inteligencia verbal, depurada en la escuela de Parra, me admira su extraordinario poder de síntesis y facilidad para ir a lo esencial.

El libro que ahora he comentado sintetiza las más variadas doctrinas y pensamientos de abundantes autores, filósofos, teóricos del arte, poetas, novelistas, artistas, de modo sucinto, breve y siempre yendo a lo esencial de cada autor u obra. En pocas páginas nos introduce al inmenso mundo del arte y la poesía con una prosa elegante y sobria. Gran poder de síntesis también desplegó en El amor que hizo el sol y las estrellas. Fundamentos de doctrina cristiana –muy necesario en tiempos de aguda ignorancia doctrinal religiosa–, donde explica de modo brillante la fe católica recurriendo de modo breve a lo mejor de la filosofía y la teología –y no podía faltar– con el apoyo en citas literarias, para dar consistencia intelectual a lo que se cree y se intenta vivir. Otro ejercicio de síntesis fue su Compendio del Catecismo, donde las respuestas a las preguntas no debían sobrepasar las 25 palabras.

Pero si se me pregunta qué libros destacaría de su profusa bibliografía, me quedaría junto a la obra ahora reseñada con El libro de la Pasión (poesía), La Pasión de Cristo (prosa) y Por qué sufrir.

Si bien su labor como crítico ha sido reconocida, no ha estado ajena a polémicas y menosprecios. Un destacado y prestigioso escritor chileno –porque el llamado “crítico nacional” no comentó su obra (era para él ignorarlo)– se vengó de modo siniestro y repugnante. Es que el mundo de los escritores, y de los anhelantes que aspiran a serlo, está lleno de celotipias, envidias, vanidades, pretensiones, rivalidades, desprecios, en fin, soberbia rampante y burdas susceptibilidades. Inevitablemente ese mundo salpica a un crítico literario que no encuentra todas las obras maravillosas ni quiere ser amigo de todo el mundo. Si existe alguien que no debe buscar misericordia, sino justicia, es el artista. La sombra de su rol como crítico literario ha dificultado apreciar que, sobre todo, estamos ante un gran poeta, escritor, filósofo, teólogo, aunque él prefiera considerarse prioritariamente como sacerdote.

Notas

[1] Invierno-primavera 2024, año XXIX.

[2] Ibáñez Langlois, José Miguel; La belleza y el arte. Estética y filosofía del arte. Ediciones UC, Santiago, 2024, pp. 16-17.

[3] Ibíd., p. 29.

[4] Ibíd., p. 41.

[5] Ibíd., p. 83.

[6] Ibíd.

[7] Ibíd.

[8] Cf. Ibáñez Langlois, op. cit., p. 84.

[9] Ibíd., p. 87.

[10] Ibíd., p. 88.

[11] Ibíd., pp. 89-90.

[12] Ibíd., p. 92.

[13] Cf. Ibíd., p. 94.

[14] Soloviov, Vladimir; La transfiguración de la belleza. Sígueme, Salamanca, 2021.

[15] Ibíd., p. 94.

[16] Cita de Gadamer en Ibíd., p. 100.

[17] Ibíd., p. 100.

[18] Ibíd., p. 111.

[19] Cf. Ibíd., p. 112.

[20] Ibíd.

[21] Ibíd., p. 125.

[22] Cf. Ibíd., p. 126.

[23] Ibíd., p. 127.

[24] Ibíd., p. 130.

[25] Ibíd., p. 133.

[26] Ibíd., p. 134.

[27] Cf. Ibíd., pp. 137-174.

[28] Ibíd., p. 138.

[29] Ibíd., p. 141.

[30] Ver referencia a Octavio Paz en Ibíd., pp. 141-142.

[31] Cf. Ibíd., pp. 143-146.

[32] Ibíd., pp. 147-148.

[33] Ibíd., pp. 148-149.

[34] Ibíd., p. 171.

[35] Ibíd., p. 176.

[36] Ibíd., pp. 180-181.

[37] Ibíd., p. 194.

[38] Cf. Ibíd., p. 195.

[39] Ibíd., p. 195.

[40] Ibíd., p. 196.

[41] Ibíd., p. 197.

[42] Ibíd., p. 197.

[43] Ibíd., p. 199.

[44] Ibíd., p. 200.

[45] Idem.

[46] Steiner también se ha referido a esta posibilidad y así lo he abordado en un reciente artículo publicado: Cfr: Peña Vial, Jorge; “Lectura y sabiduría”. Humanidades: revista de la Universidad de Montevideo, n. 15, 2024. Así los describía: “Perfectamente puede ocurrir que el invitado no sólo se encuentre a gusto en la casa de nuestro ser, fomente nuestra amistad y para nosotros ésta sea grata y constructiva de nuestra identidad, sino que también nos arriesgamos a que cierta noche, una determinada obra llame a la puerta y el invitado nos desvalije, destruya e incendie por completo nuestra casa. En la niñez y juventud, cuando los espacios interiores no están llenos de ideas, prejuicios y principios ni tampoco entrenados para una recepción estética, su actuación puede ser más intensa –benéfica o corrosiva– en la forja de la identidad. Es en esos períodos, además, cuando más indiscriminadamente hospitalarios y vulnerables somos y cuando no discernimos bien las reales cualidades artísticas de los textos a los que nos exponemos. Sin embargo, a pesar de estos riesgos, el buen lector siempre conservará, incluso en plena madurez, esa vulnerabilidad y hospitalidad, tanto a la luz como a la amenaza, y especialmente mostrará su desvalimiento y desprotección ante la irrefutable belleza de la excelencia artística. Somos responsables de los invitados que albergamos en la morada de nuestro ser y de la actitud que adoptamos tanto frente a esos que hemos decidido considerar verdaderos amigos más que huéspedes, como frente a las visitas inesperadas y los visitantes desconocidos.

[47] Cf. Ibíd., pp. 201-202.

[48] Ibíd., p. 202.

[49] Ibíd., p. 220.

[50] Ibíd.

[51] Ibíd., p. 209.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.