No conocemos cómo era la fe de Arendt ni cómo la vivía, pero el lenguaje religioso y una cierta idea de Dios parecieran acompañar parte importante de su reflexión, especialmente de su pensamiento político, donde no solo Dios, sino también la figura de Cristo, forma parte de su teoría de la acción.

Humanitas 2025, CIX, págs. 36 - 43

Soportar la abundancia

Cuando se rompe una ola en otra ola,

Renunciar al gesto,

Permanecer callado.

¡Oh Dios!, no nos escuchas.

Por pura abundancia

No nos salva la voz divina;

Solo salva al menesteroso,

Al que aguarda con anhelante ardor.

No nos olvides, ¡oh Dios!

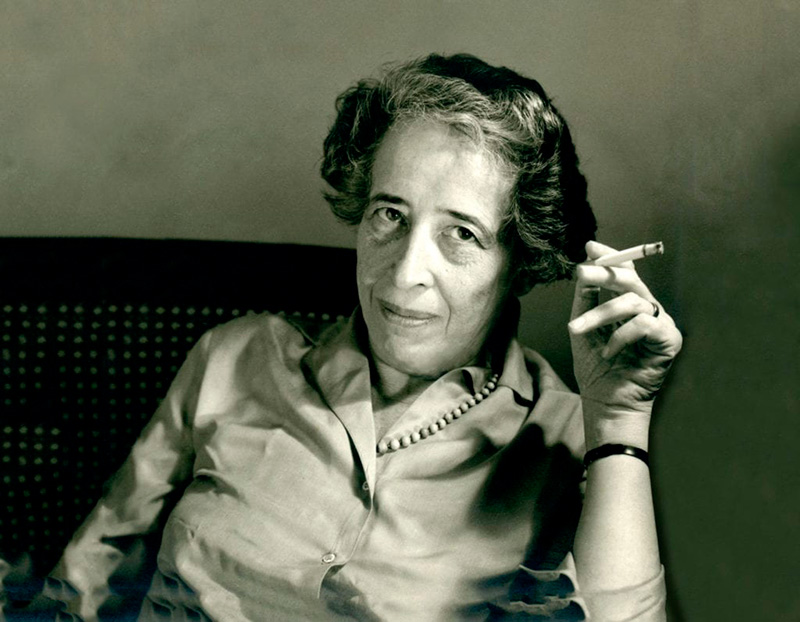

Hannah Arendt

Hannah Arendt creía en Dios. Así se lo reconoció a su maestro Karl Jaspers en una carta de 1951. “Abro mi camino en la vida con una especie de confianza (¿infantil? Porque es incuestionada) en Dios”, afirmó, respondiendo a la pregunta que le había formulado el f ilósofo en una carta anterior: “¿acaso Jahvé no ha desaparecido demasiado de la vista?”. Con esa pregunta Jaspers le agradecía a Arendt el envío de una copia de Los orígenes del totalitarismo, recientemente publicado, manifestando su inquietud por el destino del mundo ante el oscuro panorama que se dibujaba al final de la obra. La caída de los regímenes totalitarios no erradicaba sus condiciones de posibilidad. Arendt no tenía respuestas para su maestro, excepto las palabras ya citadas: su confianza casi de niña en Dios. Eso no resolvía nada en el plano de la reflexión filosófica, pero al menos, afirmaba Arendt, permitía ser feliz.[1]

El carácter infantil que Arendt daba a su confianza en Dios no se restringe sin embargo al hecho de ser una suerte de dato que sencillamente experimentaba como dado. Se debe también a que desde pequeña dialogó con Dios.

El carácter infantil que Arendt daba a su conf ianza en Dios no se restringe, sin embargo, al hecho de ser una suerte de dato que sencillamente experimentaba como dado. Se debe también a que desde pequeña dialogó con Dios. “Desde mis siete años propiamente he pensado siempre en Dios, pero nunca he reflexionado sobre Dios”, escribió La pequeña Hannah Arendt en Königsberg. en una entrada de mayo de 1965 de su Diario Filosófico[2]. A esa edad habían muerto ya su padre y su abuelo, experiencias que marcaron profundamente su vida, y en torno a ellas es que inicia, o así lo registra su memoria, su diálogo con Dios. Esto lo confirma la propia madre de Arendt, al relatar que, acompañando pacientemente la enfermedad de su padre, “rezaba por él por la mañana y por la noche, sin que se le hubiera enseñado a hacerlo”[3]. Sin embargo, existen versiones algo contradictorias. Sin dar una referencia explícita, Elizabeth Young-Bruehl, su más conocida y pionera biógrafa, relata un episodio de su infancia en que Arendt habría afirmado ya no creer en Dios. La confesión habría tenido lugar en un intercambio con el rabino Hermann Vogelstein, destacada e influyente f igura del judaísmo liberal alemán de inicios del siglo XX. Aunque los padres de Arendt no eran religiosos, según indica la misma Young-Bruehl, sí aceptaron que recibiera formación religiosa de la tradición judía a la que pertenecían, en el marco de la cual pudo conocer e interactuar con Vogelstein, a quien sus abuelos admiraban. En respuesta a su provocación, Vogelstein le habría dicho también con ironía: “¿Y quién te pidió que creyeras en Él?”[4]. Por lo visto, Arendt fue obediente en alguna medida con el rabino, pues no era requisito creer para pensar en Él y dialogar con Él. No podemos saber si su incredulidad era una mera provocación o una convicción profunda, ni tampoco cuántas veces pudo haber puesto en duda esa confianza reconocida a Jaspers años después. Pero nada de esto cuestiona lo que la propia Arendt pone en palabras en su diario, como un hecho temprano y duradero de su existencia: ella pensaba en Dios.

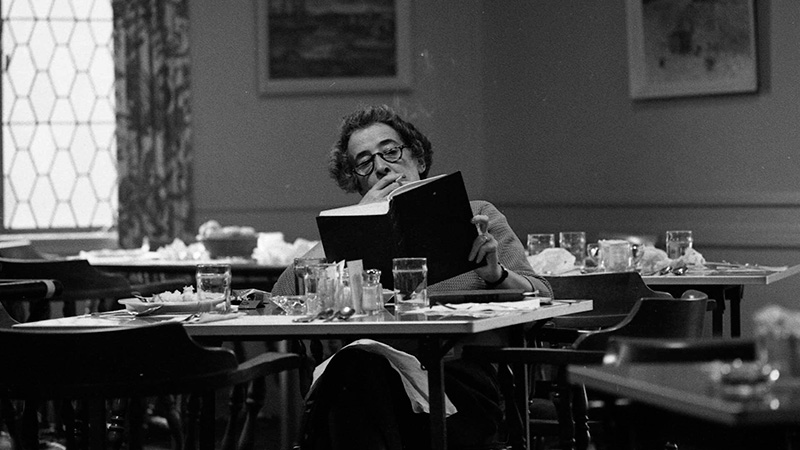

La pequeña Hannah Arendt en Königsberg.

Ahora bien, este pensamiento religioso que describe Arendt tenía un carácter singular. A propósito de las dolorosas y tempranas pérdidas que le tocó enfrentar, la niña que fue alguna vez, “apoyada en la ventana el día de la muerte de mi padre”, se decía: “no hay que molestar a Dios con oraciones”[5]. Al menos así lo recordaba la propia Arendt casi 50 años después, presentándose como la misma pequeña de aquellos días: “el yo, en cuanto piensa, se mantiene idéntico a través de las épocas de la vida”. Si acaso esa identidad de la que hablaba es cierta, la Arendt que se acercaba a su muerte en 1970 seguía aún pensando en Dios, tal vez todavía sin querer molestarlo. Porque pareciera que para Arendt Dios estaba lejos –“¡no nos escuchas!”, dice su verso citado en el epígrafe–, o separado de ella como por un muro, tan añorado como distante –“¡no nos olvides!”, clama en el mismo poema–, radicalizando la experiencia de orfandad en la que se sumió con apenas ocho años. Es que las muertes que enfrentó marcaron el temple de Arendt, dominada siempre por la nostalgia, la sensación de soledad, de desarraigo. Esas experiencias solo se profundizarían a lo largo del tiempo, especialmente al tener que dejar su Alemania natal a fines de los años 30, ante la persecución que el régimen nazi ya estaba ejecutando sobre la población judía. No por azar el mundo, y la necesidad de reconciliarse con él –de hallarse en él como en casa[6]–, ocuparían un lugar tan importante dentro de su obra.

Pareciera que para Arendt Dios estaba lejos –“¡no nos escuchas!”, dice su verso citado en el epígrafe–, o separado de ella como por un muro, tan añorado como distante –“¡no nos olvides!”, clama en el mismo poema–, radicalizando la experiencia de orfandad en la que se sumió con apenas ocho años.

Uno podría esbozar que la elaborada reflexión filosófica de Arendt sobre el concepto de mundo está de algún modo vinculada con su diálogo temprano con Dios, que aquí hemos apuntado. Es lo que sugiere otra de sus biógrafas, Laure Adler, al señalar cómo esas inquietudes originarias influyeron en las decisiones que Arendt fue tomando a lo largo de su formación intelectual. Que eligiera la Teología como disciplina primera, y a san Agustín como objeto de su tesis doctoral era una forma de “ahondar en las preguntas sobre la existencia de Dios” que la acompañaban desde niña.[7] Y lo (aparentemente) inesperado es que encontrará en esa referencia una base fundamental para articular su comprensión de la materia que ocupó toda su vida: la política (y su sentido). Como dice Arendt en su propio diario a inicios de 1955, en Agustín estaba de hecho “la pregunta de la política”[8], aquella que remite a una cuestión primaria de la filosofía relativa a la constatación, casi milagrosa, de que haya alguien y no, en cambio, la nada. Arendt cita de Agustín un fragmento algo críptico: “antes del cual nada existió”. No es difícil saber, sin embargo, a qué referencia corresponde esa frase, pues fue profusamente ocupada por la propia Arendt, cuya parte inicial señala: “para que hubiera un comienzo fue creado el hombre”.

Arendt remite solo a esa frase final en su diario como queriendo subrayar la radicalidad del significado de la existencia humana: con ella empieza el mundo, pues hay al fin alguien para dar testimonio de ello. Es así que continúa su reflexión, diciendo, como si quisiera alargar el texto original escrito por Agustín: hay alguien ahí (y no la nada) “para proteger la creación”. Solo “el nadie puede destruirla”, agrega; la posibilidad de que en algún momento ya no haya nadie que pueda responder por su cuidado.[9] Ese es para Arendt el fundamento de la política –que revela tanto su potencia como su fragilidad–, y encontró en Agustín y en el lenguaje religioso el modo preciso de formularlo: estamos acá para cuidar, para resguardar, para dejar lo recibido como legado a otros, pues nos sobrepasa –eso es, entre otras cosas, la creación–. De este modo, su diálogo con Dios va tomando otras vías, volviéndose de a poco hacia pensar sobre Él, que creía todavía no haber iniciado. Un pensar sobre Dios que le permitiría pensar todo lo demás.

Ese es para Arendt el fundamento de la política –que revela tanto su potencia como su fragilidad–, y encontró en Agustín y en el lenguaje religioso el modo preciso de formularlo: estamos acá para cuidar, para resguardar, para dejar lo recibido como legado a otros, pues nos sobrepasa –eso es, entre otras cosas, la creación–.

Refiere Adler que, en una carta de mayo de 1952, después de asistir a una función de El Mesías de Händel durante una visita a la Alemania de posguerra, Arendt le comentó a su marido, Heinrich Blücher, que “el cristianismo tiene sus cosas”[10]. La afirmación no era resultado de una emoción pasajera, motivada por la experiencia de haber escuchado una obra de esa estatura. En la misma fecha, Arendt anotó en su diario una reflexión más profunda, que revela hasta qué punto ese cristianismo del que le hablaba a Blücher nutría su pensamiento político.

El Mesías de Händel. El aleluya solo puede entenderse desde el texto: nos ha nacido un niño. La verdad profunda de esta parte de la leyenda de Cristo se cifra en que: todo comienzo es salvación; por mor del comienzo, por mor de esta salvación, Dios creó al hombre dentro del mundo. Cada nacimiento nuevo es como una garantía de la salvación en el mundo, es como una promesa de redención para aquellos que ya no son un comienzo.[11]

Esta cita muestra hasta qué punto se va complejizando el diálogo de Arendt con Dios, volviéndose ahora la religión cristiana en general un corpus de referencias fundamentales para la elaboración de su teoría política. Arendt ya piensa sobre Dios derechamente, y al hacerlo, piensa también la política. Aquí en particular, sin embargo, su lenguaje religioso ya no está circunscrito a Dios, sino que se dirige ahora a la figura de Cristo, cuyo protagonismo es conocido en la obra de Arendt, especialmente en La condición humana. Allí, lo que en su diario parece solo una impresión acotada, se vuelve la base central de una de las principales hipótesis del libro: la acción es la actividad en la que se revela el yo; “esta única cualidad de ser distinto” exclusiva de los seres humanos, pues es solo en ella que aparecemos en cuanto tales. Una actividad que no podemos dejar de ejecutar si acaso queremos seguir siendo humanos.[12] Y esa actividad, dice Arendt, consiste en tomar la iniciativa, en poder iniciar algo completamente nuevo –eso es, de hecho, para Arendt el poder–, inesperado, en último término, milagroso, pues nadie pudo predecirlo o imaginarlo. Pero la acción es iniciar o comenzar, porque somos antes que nada seres que nacemos; somos “initium”, dice Arendt, por “virtud del nacimiento”, y es por eso que está en nosotros, originariamente, disponernos a esa acción para, sencillamente, habitar el mundo. No hay otro modo de hacerlo.[13]

Arendt ya piensa sobre Dios derechamente, y al hacerlo, piensa también la política. Aquí en particular, sin embargo, su lenguaje religioso ya no está circunscrito a Dios, sino que se dirige ahora a la figura de Cristo, cuyo protagonismo es conocido en la obra de Arendt, especialmente en ‘La condición humana’.

Nos hemos detenido en esta definición somera de la acción por parte de Arendt para comprender el papel que la f igura de Cristo ocupa en ella. Y es la misma Arendt la que lo explicita: “el milagro que salva al mundo, a la esfera de los asuntos humanos, de su ruina normal y ‘natural’ es en último término el hecho de la natalidad”. En ella, sigue Arendt, “se enraíza ontológicamente la facultad de la acción” y solo “la plena experiencia de esta capacidad puede conferir a los asuntos humanos fe y esperanza”. Se trata para Arendt de dos dimensiones de la experiencia humana que el mundo griego no conoció; fue el cristianismo, mediante el testimonio de Cristo, el que las introdujo en la historia. Con Jesús llegan la esperanza y la fe “en el mundo”, en que las cosas podrán, a pesar de todo, ir mejor, y que se resumen paradigmáticamente, siempre siguiendo a Arendt, “en las pocas palabras que en los evangelios anuncian la gran alegría: ‘Os ha nacido hoy un Salvador’”[14].

Arendt encuentra entonces en Jesús, actor por excelencia –el iniciador de lo inesperado– el modo de describir las implicancias últimas del hecho de que lleguemos al mundo naciendo. Pero hay que detenerse muy bien en el significado de nacer para Arendt: ella reivindica en ese acontecimiento la radical novedad y originalidad de cada ser humano, que puede llegar a cambiar el mundo, pero también el hecho –y esto se subraya menos– de que venimos de otros; de que no somos autores ni productores de nuestra vida, aunque sí los protagonistas de ella[15]; de que la historia nos precede y antecede; de que somos parte de una cadena en la cual tiene sentido empezar algo en honor de otros que vinieron antes y para otros que vendrán después. Eso solo se logra sintetizar en Cristo, como símbolo, pero también como hecho histórico efectivo, de aquello a lo que estamos llamados en cada singular existencia. Por eso la fe y la esperanza ya no son una superstición irracional, señal de un espíritu débil, sino que se arraigan en el modelo de Cristo que garantiza que el milagro nunca deja de ser posible. Ni en los tiempos más oscuros.

Sin apelación a una instancia trascendente no podemos dar cuenta del valor último del ser humano ni del mundo. Arendt sabe que en nuestros tiempos “hemos perdido el patrón de medida”. El diálogo con Dios es quizás un camino –al menos el suyo– de recuperarlo.

El lenguaje religioso parece así acompañar parte importante de la ref lexión arendtiana. Lectora atenta de los evangelios, remite a menudo a Dios, piensa en el significado histórico y político de Cristo, toma términos como milagro, salvación, gratitud, para designar lo que intenta pensar. No tenemos acceso a la relación de Arendt con Dios, y su reflexión filosófica no nos permite decir qué va pasando en su diálogo con Él, qué va ocurriendo con su fe. Si acaso en algún momento Dios está más cerca, como para poder al fin molestarlo, aunque sea con unas oraciones de alabanza. Sin embargo, su mirada parece estar enriquecida por al menos una conciencia religiosa, que conecta directamente con ese pensar en Dios que recuerda de pequeña. Al punto de que Adler, cuando menciona el episodio del Mesías de Händel, se pregunta si Arendt no se habrá convertido al considerar la magnitud del significado del cristianismo en la historia y destino humanos.[16] No es necesario, por cierto, llegar a esa conclusión, pero no dependemos de ella para confirmar el peso que adquieren esas referencias en Arendt. Se produce algo curioso, pues Arendt a menudo en su obra se encarga de separar aguas entre religión y política, de las más diversas maneras. Pero no es que esté mezclándolas subrepticiamente; Arendt no está confundiéndolas ni cree que la política sea algo parecido a la fe o deba pensarse como idéntica a ella. Subrayará de hecho, con mucha fuerza, la singularidad de cada una. Pero nada de esto le impide pensar con términos religiosos las implicancias últimas del significado de la política. Tal vez porque sabe bien que sin apelación a una instancia trascendente no podemos dar cuenta del valor último del ser humano ni del mundo. Arendt sabe que en nuestros tiempos “hemos perdido el patrón de medida”[17]. El diálogo con Dios es quizás un camino –al menos el suyo– de recuperarlo.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.