Según la Encíclica Redemptor hominis

La Redemptor hominis, una encíclica programática

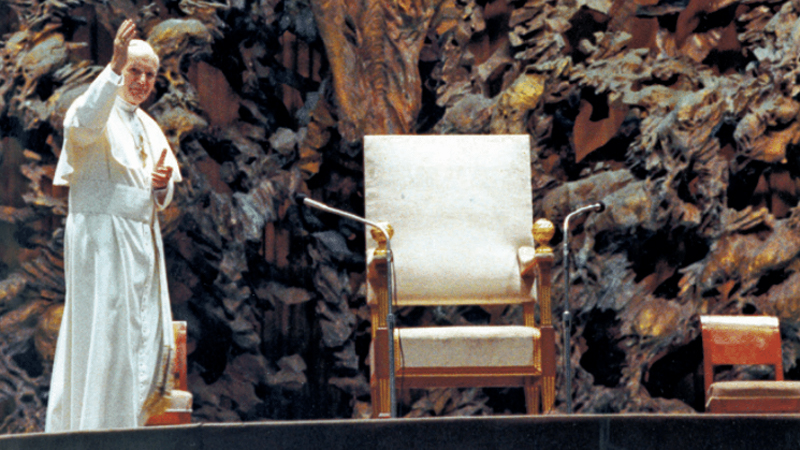

El carácter programático de su primera encíclica, Redemptor hominis, fue expresado por el propio Papa Juan Pablo II, en el Angelus del domingo 11 de agosto de 1978. El texto es muy significativo y sirve de clave de lectura de la encíclica: «He tratado de expresar en la encíclica Redemptor hominis lo que ha animado y anima continuamente mis pensamientos y mi corazón desde el comienzo del pontificado que, por inescrutable designio de la Providencia, tuve que asumir el 16 de octubre del año pasado».

Pero, posiblemente en una improvisación, va más allá cuando declara a continuación: «La Encíclica contiene los pensamientos que entonces, al comienzo de este nuevo camino, apremiaban con fuerza especial a mi alma, y que sin duda, ya anteriormente venían madurando en mí, durante los años de mi servicio sacerdotal y después episcopal. Creo que, si Cristo me ha llamado así, con tales pensamientos y con tales sentimientos, es porque ha querido que estas llamadas de la mente y del corazón, estas expresiones de fe, esperanza y caridad, encontrasen resonancia en mi nuevo ministerio universal, desde su comienzo». Es decir, el Papa afirma que las ideas centrales de la encíclica Redemptor hominis ya estaban presentes en su corazón durante su ministerio sacerdotal y luego episcopal, y reconoce que esas ideas centrales estaban llamadas a adquirir una proyección universal. Luego, en el mismo Angelus, pronuncia unas sencillas palabras que develan el corazón de la encíclica y la idea central de su pontificado: «Por lo tanto, como veo y siento la relación entre el misterio de la redención en Cristo Jesús y la dignidad del hombre, así querría unir mucho la misión de la Iglesia con el servicio al hombre, en éste, su impenetrable misterio. Veo en esto la tarea central de mi nuevo servicio eclesial». Las palabras son muy significativas: afirman que el programa central de su pontificado consiste en unir la misión de la Iglesia con el servicio al hombre, precisamente por la relación que existe entre Cristo y el hombre. Con razón el Cardenal Angelo Scola, en artículo publicado años atrás en Humanitas, ha llamado a esta encíclica «El programa de un Pontificado» [1].

Pero, ¿cuál es esa particular relación entre Cristo y el hombre sobre la cual Juan Pablo II centró su ministerio como obispo de Roma? Ciertamente, para responder esta pregunta no vamos a remontarnos a la formación de Karol Wojtyla, lo que llevaría demasiado lejos, pero sí daremos una mirada a un momento de particular fecundidad teológica en la vida del Cardenal Wojtyla: su activa participación en la redacción de uno de los textos claves del Concilio Vaticano II, es decir, el número 22 de la constitución Gaudium et spes.

Participación de Karol Wojtyla en la redacción de la Gaudium et spes 22

Un testigo tan cualificado del Concilio Vaticano II, como Henri De Lubac, llegó a afirmar, en sus recuerdos del Concilio, Entretien autour de Vatican II, «Probablemente se debe a Wojtyla más que a ningún otro el que el famoso esquema XIII, tras tantos avatares, saliera por fin a flote, cuando muchos desesperaban ya de conseguirlo». El Cardenal De Lubac se refiere aquí a la activa y decisiva participación del arzobispo de Cracovia en la redacción de la Gaudium et spes, cuyo antecedente es el llamado esquema XIII. Estos laudatorios juicios a propósito de la decisiva participación de Monseñor Karol Wojtyla en la redacción de la Constitución conciliar son repetidos por Y. Congar y Ch. Möller. En efecto, en octubre de 1964 Wojtyla había tenido una importante intervención en el aula conciliar, en que había presentado un texto alternativo al que se discutía [2]. Por ello, al mes siguiente, fue llamado a participar en la subcomisión central que debía redactar el nuevo texto. Durante febrero de 1965 se realizaron las reuniones en Ariccia, muy cerca de Roma, junto al lago albano. Mons. Wojtyla presidió el grupo que tenía a cargo el capítulo 4 de la primera parte de la constitución. Yves Congar, en su diario, recuerda esos días de trabajo: «En la reunión de la tarde, que se dedicaba a la discusión del capítulo segundo, el obispo Wojtyla hizo unos comentarios destacables [...]. Wojtyla causó una impresión considerable. Su personalidad se impone. En su persona se halla presente alguna clase de animación, un poder magnético, una fortaleza profética, llena de paz, y a la que resulta imposible resistirse» [3].

El mismo Papa Juan Pablo, en noviembre de 1995, al celebrarse 30 años de la proclamación de la Constitución Gaudium et spes, se refirió explícitamente a su propia participación en la redacción del documento: «En realidad, debo confesar que tengo un particular aprecio por la Gaudium et spes, no sólo por las temáticas que desarrolla, sino también por la participación directa que se me concedió tener en su elaboración. En efecto, como joven obispo de Cracovia, fui miembro de la subcomisión encargada de estudiar los signos de los tiempos y, desde noviembre de 1964, fui llamado a formar parte de la subcomisión central, encargada de la redacción del texto». Luego, insiste en que su participación directa en la redacción de la Gaudium et spes ha tenido una honda incidencia en la orientación de su magisterio pontificio, en particular en la encíclica que nos ocupa: «Justamente, el íntimo conocimiento de la génesis de la Gaudium et spes me ha permitido apreciar a fondo el valor profético y asumir ampliamente sus contenidos en mi magisterio, desde la primera Encíclica, la Redemptor hominis». De este modo, el Papa declara la centralidad de la Gaudium et spes en su magisterio desde el inicio, en referencia a su primera encíclica, la Redemptor hominis. Pero la continuación del texto revela un dato muy significativo para comprender cuál es el punto central que Juan Pablo II retoma de la Gaudium et spes: «En la Redemptor hominis, recogiendo la herencia de la Constitución conciliar [Gaudium et spes], quise confirmar que la naturaleza y el destino de la humanidad y del mundo no pueden ser definitivamente revelados si no a la luz de Cristo crucificado y resucitado». Para el Papa, entonces, la herencia central de la Gaudium et spes reside en la afirmación de que la naturaleza y el destino de la humanidad y del mundo sólo pueden ser definitivamente manifestados a la luz de Cristo, muerto y resucitado. «Jesucristo —insiste— permanece presente como luz del mundo que ilumina el misterio del hombre». Estas afirmaciones reflejan de modo evidente el texto de Gaudium et spes 22: «En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación». Y además, en un escrito del 8 de octubre de 1964, es decir, antes de la redacción de la Gaudium et spes, se encuentra una frase que, de algún modo, ya contiene las líneas esenciales del número 22: «El hombre, en cualquier ámbito de su vida, puede contar con los auxilios del Creador, obrando de acuerdo a su voluntad, en cuanto [el hombre] se nos manifiesta de modo claro y trasparente, en especial, por medio del Hijo encarnado» [4]. Una frase como ésta muestra hasta qué punto Karol Wojtyla participó activamente en la redacción del texto que nos ocupa o, al menos, estaba en plena sintonía con este texto central del Concilio.

Finalmente, en el mismo discurso, Juan Pablo II afirma que la Gaudium et spes es «ápice» del itinerario del Concilio. De este modo, combinando ambas afirmaciones, se podría decir que, según el Papa Juan Pablo, el corazón del Concilio se centra en el misterio del hombre iluminado por el misterio del Hijo de Dios encarnado. De hecho, según los estudiosos, es uno de los párrafos conciliares más citados en su magisterio pontificio, un magisterio que ha querido estar al servicio de la puesta en práctica del Concilio.

Cristo, el hombre verdadero

Queda claro, entonces, que la intuición fundamental de la Redemptor hominis rondaba la mente de Karol Wojtyla desde mucho antes de ser elegido Papa, y que esta intuición central iluminó la redacción de Gaudium et spes 22. Lo propio de esta insistencia radica en el giro que permite comprender al hombre desde Cristo. Esto tiene como fundamento una verdadera valoración de la humanidad del Hijo de Dios encarnado. Este giro antropológico implica que Jesús de Nazaret no sólo es revelador de Dios en favor de los hombres, sino que «revela el hombre al hombre» (cf. RH 10). De este modo, en Jesús se refleja el rostro de Dios y también el rostro del hombre verdadero. Ambos aspectos son inseparables, porque el verdadero rostro de Dios sólo es accesible al hombre por medio de la encarnación. La milenaria preocupación por defender la realidad de la encarnación, contra las múltiples formas de docetismo, apolinarismo y monofisismo que diluyen la integridad de la humanidad de Cristo, muestra aquí su fecundidad salvífica: la salvación no se verifica si el Hijo de Dios no ha asumido verdaderamente, y hasta el fondo, nuestra propia existencia humana. Jesucristo no es un personaje divino que recorre el mundo con apariencia de hombre, sino que es el Hijo de Dios que realmente ha tomado íntegramente nuestra propia humanidad.

La Redemptor hominis presenta la encarnación como el final de un largo camino que comienza con la creación, se desarrolla en el Antiguo Testamento y concluye con la glorificación del Hijo de Dios hecho hombre: «A través de la Encarnación, Dios ha dado a la vida humana la dimensión que quería dar al hombre desde sus comienzos» (RH 1). En este sentido, la encarnación no sólo es el momento en que Dios se hace hombre, sino también la culminación del ascenso del hombre, en la cual la humanidad alcanza, finalmente, la dimensión definitiva que Dios quiso darle desde el principio. En el plan divino original, el hombre estaba destinado a unirse a Dios de modo pleno, y esta plenitud es alcanzada en Jesús de Nazaret. De este modo, Jesús es el hombre pleno y, por lo tanto, el modelo y la meta de todo hombre. Por lo anterior, la encarnación no sólo es revelación del rostro de Dios, sino también manifestación y realización del hombre pleno. La humanidad, es decir, la familia humana, alcanza su plenitud en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios e Hijo de María, «de la misma naturaleza que el Padre, según su divinidad, y de la misma naturaleza que la Madre, según su humanidad», según una hermosa fórmula del obispo Flaviano, que preparaba la definición de Calcedonia.

El Hijo de Dios, entonces, no se volvió un hombre con ciertas excepciones, como si nosotros fuéramos plenamente humanos y Cristo fuera hombre con ciertas salvedades, sino que se hizo plenamente hombre; más aún, en él la humanidad alcanza su plena estatura, su real dimensión. Y así, la verdadera humanidad no se encuentra en Adán sino en Cristo, el Adán definitivo. La única excepción que se da en Cristo, según la Escritura, es el pecado (Heb 4,15), pero precisamente a la luz de Cristo, que revela la verdadera humanidad, se nos muestra que el pecado no forma parte de la naturaleza humana: no es parte de la esencia del hombre. Humanidad y pecado no se identifican. Al contrario, el pecado deforma y deshumaniza al hombre. Por eso, el santo es más humano que el pecador. El camino de la santidad, como configuración con Cristo, es entonces un camino de humanización, y no de rechazo a lo humano. Lo auténticamente humano no es un obstáculo para unirse a Cristo, sino el único contexto en que esta unidad puede realizarse. Así, el hombre es camino de la Iglesia (cf. RH 13).

Afirmar la verdad de la encarnación, en toda su radicalidad, equivale a declarar que la naturaleza humana, con todo su carácter limitado e histórico, es capax Dei, es decir, capaz de Dios. Por ello, Jesús de Nazaret «revela el hombre al propio hombre», porque nuestra propia humanidad —que es la misma de Jesús— se muestra capaz de contener en sí la autocomunicación definitiva de Dios. El lenguaje de los hombres se muestra capaz de expresar la autoentrega definitiva de Dios, pues en Jesús de Nazaret, en cuanto hombre, Dios se ha vuelto accesible a los hombres: «El que me ve a mí, ve al Padre» (Jn 14,9, cf. RH 7). Entonces, la experiencia humana, siempre culturalmente situada, es capaz de portar en sí misma lo auténticamente divino. Si en Jesús está presente «la plenitud de la divinidad», entonces la existencia concreta del hombre, de cada hombre y mujer, tiene al menos la capacidad de acoger a Dios mismo en su vida.

La encarnación tiene también consecuencias en nuestro modo de comprender la realidad histórica en la cual vivimos: «Dios ha entrado en la historia de la humanidad y en cuanto hombre se ha convertido en sujeto suyo» (RH 1). Afirmar que Dios, en cuanto hombre, se ha vuelto sujeto de nuestra propia historia, equivale a decir que lo culturalmente condicionado (la humanidad histórica del Hijo de Dios) es capaz de portar y expresar lo eterno (la divinidad del Hijo de Dios), pues ambas realidades coinciden en un único sujeto, es decir, en una única persona.

Estas reflexiones acerca de la relación entre Cristo y la humanidad, entre Cristo y cada hombre, tienen significativas consecuencias para la misión de la Iglesia. Por una parte, la misión eclesial puede aspirar a la universalidad, porque Cristo es comprendido como la plenitud de todo hombre. La convicción que anima a la Iglesia, a la luz de la Redemptor hominis, es que todo hombre y cada hombre está llamado a alcanzar su plenitud en Cristo y, por lo tanto, «mostrarle a Cristo al mundo significa ayudar a todo hombre para que se encuentre consigo mismo» (RH 11). De acuerdo con esta visión, Cristo no es una opción entre varias, sino la realización de todo hombre. Por otra parte, se comprende que el encuentro con Cristo no censura nada auténticamente humano; el hombre no debe optar entre ser plenamente humano o plenamente cristiano, porque la plenitud del hombre, de todo hombre y de toda mujer, se encuentra en Jesucristo. De este modo, la revelación de la plenitud del hombre en Cristo, que es el Hijo de Dios, permite comprender que Dios no es adversario del hombre; que la auténtica misión de la Iglesia humaniza al hombre; que la divinización del hombre no implica su deshumanización, sino, al contrario, la plena humanidad sólo es accesible en la plena comunión con Dios. “El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo, debe acercarse a Cristo” (RH 10).

Ahora se comprenden mejor las palabras, tal vez improvisadas, del Papa Juan Pablo II en el ángelus que anunciaba el sentido de la Redemptor hominis: «Por lo tanto, como veo y siento la relación entre el misterio de la redención en Cristo Jesús y la dignidad del hombre, así querría unir mucho la misión de la Iglesia con el servicio al hombre, en éste, su impenetrable misterio. Veo en esto la tarea central de mi nuevo servicio eclesial». La relación entre Cristo y el hombre implica que la misión de la Iglesia es un servicio al hombre. La verdadera evangelización no busca, entonces, hacer más numerosa y poderosa a la Iglesia, sino servir al hombre. Por ello, Juan Pablo II afirmó en el Angelus que anunciaba su primera encíclica: «Querría unir mucho la misión de la Iglesia con el servicio al hombre».

La encarnación, así comprendida, revela a Dios y revela al hombre. El hecho de la encarnación muestra que nuestro Dios es un Dios capaz de unirse al hombre hasta identificarse personalmente con él: en la encarnación el Hijo de Dios, que es Dios verdadero de Dios verdadero, se une al hombre hasta coincidir en un único sujeto. Y el hecho de la encarnación muestra una cualidad propia de la humanidad, que no había sido antes actualizada: la capacidad de la naturaleza humana de unirse en un solo sujeto con Dios. En la encarnación, entonces, se revela que Dios es capaz de hacerse hombre y que el hombre es susceptible de ser asumido plenamente por Dios.

Notas:

[1] Cf. A. Scola, «Redemptor hominis. El programa de un Pontificado», Humanitas 31 (julio-septiembre 2003).

[2] Cf. G. Alberigo, Historia del Concilio Vaticano II (Salamanca 2007) 475486; D. Fernández, Cristocentrismo de Juan Pablo II (Salamanca 2003) 41-46.

[3] Y. Congar, «Mon Journal du Concile», en Ut Unum sint, 575 (1994) 180181.

[4] Acta synodalia, III, IV, 788.

Volver al índice de Humanitas 63

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.