La ciudad de Dios

Fernando Chueca Goitia llama “sagrada” la imagen que ofrece el perfil urbano de las ciudades peninsulares que de una u otra forma contribuyeron a configurar el proyecto aplicado en la colonización de América; Toledo, Salamanca, Segovia o Sevilla actuaron en este sentido como auténticos modelos; los antiguos dibujos y grabados de todas las ciudades indianas así lo manifiestan y aquellas que, como El Cuzco, Trujillo, o la antigua Guatemala, entre otras, han tenido la suficiente cultura para conservarlo, muestran hasta el presente ese alzado.

Dentro de una herencia que viene a lo menos de las Siete Partidas, de Alfonso el Sabio, o más lejos, de Vitrubio, pasando por Santo Tomás de Aquino y las Leyes de Indias, nuestras ciudades, desde su creación, se diseñaron de manera que su sello fuese la presencia eminente de las iglesias, comenzando por la catedral, cuyos fundamentos, como motivo culminante, se echaban en la solemne ceremonia fundacional, junto con la celebración de la primera misa y el canto del Te Deum de acción de gracias; nos guste o no, la fundación de nuestras ciudades es un acta de bautismo cristiano, que le marca un destino, un cierto proyecto de vida eterna.

Desde la traza de cuadrícula, que determina dos ejes orientados respecto a los puntos cardinales —los antiguos cardo y decumanus maximo del castro romano, y que en casos como Rancagua, Vallenar o Illapel bisectan la plaza mayor—, la ciudad presenta un plano marcado por la Cruz de la Redención; como si no fuera suficiente, en el primer caso el nombre, Santa Cruz de Triana, no deja lugar a dudas.

Los sectores limitados por estos ejes se asignan a cada una de las cuatro órdenes —franciscanos, mercedarios, dominicos y agustinos— autorizadas para evangelizar las Indias, a las que luego se unirán jesuitas, hospitalarios de San Juan de Dios y los monasterios femeninos; frente a cada una de sus iglesias, plazuelas o plazas secundarias, destacan su arquitectura, a la vez que sirven como espacio apto para celebraciones comunitarias religiosas o civiles.

Las calles que conectan estos espacios en determinados días del año, especialmente en Semana Santa, se transforman en itinerarios procesionales; en México la Calzada de los Misterios está jalonada por grandes estelas que representan, esculpidos en piedra, los misterios del Rosario; en La Antigua, la calle que conduce al convento de San Francisco tiene quince capillas con el mismo objeto. En las colinas y cerros vecinos se construyen ermitas a las que en determinadas fechas se sube al ritmo de las estaciones del Via Crucis.

La vida de la ciudad está marcada por las campanas de las iglesias, que desde los Angelus de Laudes, Vísperas y Completas marcan a los habitantes de la ciudad de Dios las horas de trabajo y descanso. En los itinerarios indicados se desarrollan, como en Andalucía, procesiones ya sea penitenciales o “de gloria”, pletóricas de color; en Santiago, en la de Pascua de Resurrección, nocturna, todos los fieles van vestidos de blanco, con hachones encendidos; en la de Corpus Christi, la más vistosa, las cuatro órdenes levantan arquitecturas efímeras en los ángulos de la Plaza Mayor.

Esta constituye el nervio de la ciudad; a sus costados se levantan los edificios públicos más emblemáticos, comenzando por la Catedral, y continuando con el Palacio de Gobierno, la Real Audiencia y el Cabildo; su suelo es una superficie dura, apta para su uso cotidiano como feria o mercado, cuyo tráfago se interrumpe al tañido de la campana mayor de la Catedral, que anuncia la elevación, reanudándose solo cuando una segunda campanada anuncia la continuación del canon: en cierta ocasión un ladrón aprovechó aquel momento de recogimiento para robar ciertas especies en uno de los puestos y huir en medio de la muchedumbre arrodillada que, como estampida, saldría en su persecución tras el segundo tañido...

En la misma plaza, estrado de la justicia, tan pronto se armaba el cadalso como, en determinadas fiestas, el redondel para celebrar “corridas reales de toros”; pero en las más de las ocasiones, colmada de fieles, sobre la gradería de la Catedral, se montaban representaciones dramáticas, en el lenguaje de la época, “comedias”, cuando no solemnes misas al aire libre.

La Roma de Indias

Uno de los apelativos que la crónica asignó a Santiago en el período colonial, por el número de sus iglesias, fue el de «Roma de Indias», y desde los grabados del siglo XVII, a las bellas acuarelas de Brambilla, de fines del XVIII, es representada invariablemente como una especie de gran plataforma de construcciones, mayoritariamente de una planta, rematada por la gran corona de las torres de los templos.

En un estudio publicado en 1986 contamos 203 iglesias, capillas y oratorios activos en la ciudad entre 1541 y 1810, en el siguiente orden: 34 templos, incluida la catedral, las parroquias, los conventos y los monasterios; 33 capillas dentro de los mismos conventos o de edificios públicos, incluidas las ermitas; y 136 oratorios privados; para sus treinta mil habitantes, la ciudad estaba sobradamente asistida, mereciendo por solo este dato estadístico el apelativo citado.

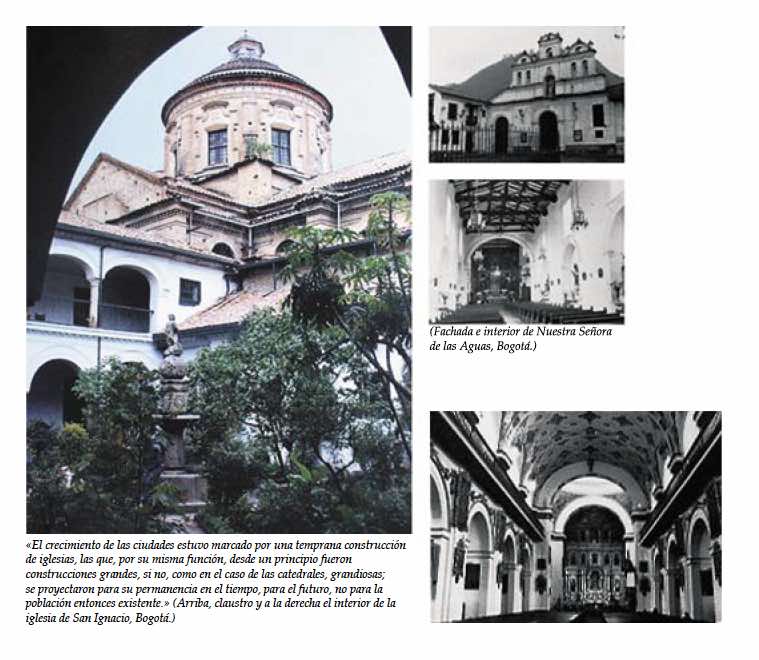

En efecto, el crecimiento de las ciudades estuvo marcado por una temprana construcción de iglesias, las que, por su misma función, desde un principio fueron construcciones grandes, si no, como en el caso de las catedrales, grandiosas; se proyectaron para su permanencia en el tiempo, para el futuro, no para la población entonces existente; como se ha mencionado, Santiago tiene escasas treinta mil almas cuando se construye su actual catedral; sin embargo, más de doscientos años después, con cuatro o más millones, el mismo recinto sigue cumpliendo dignamente sus funciones tanto pastorales como representativas.

El P. Alonso de Ovalle, que escribe su Histórica Relación en 1646, refiere que los colonizadores “comenzaron desde el principio las fábricas de las iglesias con tan grande aplicación y cuidado que las que hoy se ven no parecen edificios hechos, como lo son, de cien años a esta parte, sino heredados, como en otras partes, de los gentiles o fabricados de mucho más tiempo atrás, siendo así que no hay ninguna iglesia que no la hayan sacado de sus cimientos los conquistadores de aquella tierra”; sus descripciones no solo abarcan muchas páginas de la crónica, sino que generan abundante documentación para la historia de la arquitectura y el arte. Construidas primero bajo el imperio del barroco, luego lo son según el del neoclasicismo; en sus interiores, descritos como un “ascua de oro”, no faltan, con caracteres de auténtica profusión, obras de pincel y talla y rico mobiliario litúrgico; en el último cuarto del XVIII y principios del XIX se refiere que varias están labradas “a la moderna”, esto es, bajo los cánones clásicos.

Siendo la arquitectura civil de una austeridad espartana, las iglesias, con su fulgurante acervo artístico, constituyen un contrapunto enriquecedor; si el pueblo no tenía acceso a los palacios de gobierno y de la administración pública, y menos a los de particulares, las iglesias, mucho más ricas que aquellos, estaban abiertas en todo tiempo y lugar; sus interiores representaban, al alcance de todos los fieles, sin distinción de raza o condición social, más que un palacio, la presencia del cielo en la tierra.

Además eran “salvadoras”, pues gozaban del privilegio de asilo para los perseguidos por la justicia: bastaba que el supuesto transgresor, generalmente después de desenfrenada carrera, lograra trasponer su puerta, para que entrara bajo la protección de la santa Iglesia, dando tiempo a la comisión de un juicio regular y, consiguientemente, de su defensa. Como se prestara para muchos abusos, un decreto de marzo de 1774 restringió a solo dos este derecho, designándose en Santiago las de San Isidro y Santa Ana.

Nuestras iglesias sufrieron los accidentes comunes al país: desolación por efecto de guerras, terremotos, incendios y avatares políticos: el alzamiento general de 1599 significó la pérdida de siete ciudades del sur, incluida La Imperial, sede del segundo obispado del reino; el terremoto de 1575 abarcó desde Concepción a Chiloé; el de 1647, desde Choapa a Colchagua; ambos, más otros que omitimos en obsequio de la brevedad, significaron pérdidas irreparables; Valdivia y Castro, con construcciones mayoritariamente de madera, vieron consumirse en un santiamén, varias veces, sus hermosas iglesias.

Las guerras de la independencia acarrearían la profanación y el fin de varios recintos eclesiásticos: la catedral de Concepción sirvió de establo y cárcel; el monasterio de Nuestra Señora de la Victoria, en Santiago, fue transformado en cuartel, y buena parte de la platería de la catedral, requisada y fundida; varios templos llegaron a la época republicana dañados por efecto de estos contrastes.

Sin embargo en buena parte del siglo XIX sigue siendo válido el proyecto de los fundadores; las ciudades crecen dentro de un ritmo regular y la presencia de los templos sigue marcando con su impronta el paisaje urbano.

La revolución industrial y la conurbación provocarían la crisis; concebida la ciudad como un todo armónico, el cauce vehicular había correspondido a la discreta densidad de población tanto de la zona céntrica como de los barrios; la aparición de las máquinas, primero, y de los edificios en altura, después, altera la armonía original y produce la eclosión del proyecto inicial. La congestión, el ruido, la contaminación hacen inhabitables los barrios céntricos, cuyos habitantes huyen, dejándolos a merced de la proliferación del comercio ambulante y de un vecindario de oficinas, edificios públicos, burocracia y degradación. Desaparece el público que animaba a las antiguas iglesias del centro; la comunidad parroquial compuesta por familias, estudiantes y juventud es reemplazada por empleados, oficinistas, ancianos y turistas.

Las más hermosas iglesias pasan a ser monumentos históricos y, en cierta manera, desde el punto de vista del preciso objeto para el que fueron creadas, por un cierto proceso de inadecuación, disminuye alarmantemente su proyección pastoral.

El templo como bien cultural

Fenómeno general de nuestra época, el Papa Juan Pablo II propuso directrices magistrales que a veces no parecen haber sido suficientemente registradas; su interés por el arte y los bienes culturales, dentro de los cuales por excelencia entran las iglesias, formó parte central de su magisterio y en múltiples ocasiones manifestó su pensamiento respecto al tema. En 1994 creó la Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, entidad que, independientemente de las diversas alocuciones de Juan Pablo II, ha sido la encargada de dar a conocer su pensamiento; en 2002 la Comisión publicó un Enchiridion de 725 páginas, dando a conocer la documentación pontificia respecto al tema.

«En mi ministerio de Obispo de Roma —expresaba el Papa en octubre de 1995— siempre he mantenido una relación abierta y confiada con el mundo de la cultura y del arte, tratando de acercarlo también en las visitas pastorales a las Iglesias esparcidas por el mundo; cultura y arte se remiten y se revelan mutuamente. No existe un momento histórico rico de cultura que no florezca en producción artística, así como no existe un período artísticamente fecundo que no exija una riqueza cultural global [...]; es reconocida la aportación que dan al sentido religioso las manifestaciones artísticas y culturales que la fe de las generaciones cristianas ha ido acumulando en el decurso de los siglos».

Según Juan Pablo II los bienes culturales de la Iglesia hay que insertarlos en el dinamismo de la evangelización, no solo limitados a conservarlos íntegros y protegidos, sino llevando a cabo “una promoción orgánica e inteligente para introducirlos en los circuitos vitales de la acción cultural y pastoral de la Iglesia”. Incluye en el concepto de bien cultural el patrimonio representado por la arquitectura, la pintura, la escultura y la música, “puestos al servicio de la misión de la Iglesia”, a los que añade los museos, las bibliotecas y los archivos eclesiásticos, las obras literarias, teatrales y cinematográficas producidas por los medios de comunicación social.

El Papa recordaba el llamado del Concilio Vaticano II a los artistas: “la belleza, como la verdad, pone alegría en el corazón de los hombres; es el fruto precioso que resiste a la usura del tiempo, que une a las generaciones y las hace comunicarse en la admiración”; hay una amistad histórica de la Iglesia con el arte, y durante sus dos milenios de historia, estos bienes representan una porción importante de su patrimonio, acumulado en sus múltiples tareas de evangelización, instrucción y caridad. La influencia del cristianismo tanto en el arte, en sus diversas expresiones, como en la cultura en todo su depósito sapiencial, resulta enorme.

Con ocasión del jubileo del año 2000 Juan Pablo II hizo un gran llamado a revitalizar las fuerzas espirituales de los creyentes “con la valentía de la santidad y el genio del arte”. El santo padre llamaba “tesoro inestimable” a estos bienes, orientados a la evangelización; manifiestan la fuerza creativa del genio humano que, por medio de figuraciones simbólicas, se hace intérprete de un mensaje que trasciende la realidad, pudiendo “ayudar al alma en la búsqueda de las cosas divinas y también llegar a constituir páginas interesantes de catequesis y ascesis”.

El cuidado de los templos, de todo el patrimonio eclesiástico es una responsabilidad que implica en primer lugar a los obispos, que han favorecido en todas las épocas el desarrollo de las artes y promovido la atención de todo lo creado para cumplir su misión evangelizadora; cuando la Iglesia se sirve del arte para apoyar su misión, no es solo por razones de estética, sino también para obedecer a la lógica misma de la revelación y de la Encarnación; las exigencias actuales reclaman conocimientos que garanticen una continua actualización y la valoración del patrimonio.

Los bienes culturales, de manera eminente los templos, «en cuanto expresión de la memoria histórica, permiten redescubrir el camino de la fe a través de las obras de las diversas generaciones; por su valor artístico manifiestan la capacidad creativa de los artistas, los artesanos y los oficios locales que han sabido imprimir en las cosas sensibles el propio sentido religioso y la devoción de la comunidad cristiana [...]; por su contenido cultural transmiten a la sociedad actual la historia individual y comunitaria de la sabiduría humana y cristiana». El patrimonio de la Iglesia de alguna manera pertenece a toda la humanidad, poniendo de relieve la obra de inculturación de la fe; muestra la capacidad de sus creadores, en el ámbito de determinado territorio y en determinada época; por su destino universal, cada uno puede disfrutarlo sin convertirse en propietario exclusivo.

Nuestros monumentos representan una continuidad que desde la época apostólica se transmite a las futuras generaciones como un eslabón esencial de la cadena de la Tradición, memoria sensible de la evangelización, por lo que constituyen un importante instrumento pastoral del que deriva el compromiso de su conservación y defensa; siempre han sido un instrumento privilegiado de catequesis y culto, si bien recientemente, por efecto de la secularización, a veces hayan devenido a una significación meramente estética.

Ante este último hecho es necesario, según el Papa Wojtyla, que los templos, con los demás bienes culturales de la Iglesia, recuperen su importancia contextual, de modo que no sean separados de su función pastoral, su contexto histórico, social, devocional y ambiental, puesto que ponen en evidencia el tejido histórico. Son parte de la misión en el pasado y el presente, “signo del devenir histórico y de la comunidad de la fe”, manifiestan la belleza de la creación artística humana dirigida a expresar la gloria a Dios. Por tales contenidos, su visita no puede presentarse solo como una propuesta turístico-cultural, sino interpretada en su totalidad, con su auténtico significado originario y último.

Nuestros templos, como todo nuestro patrimonio, representan la salvaguarda de la memoria, asumiendo “una finalidad específica en el ámbito de la pastoral de la Iglesia local”; los objetos que por diversos motivos han pasado a su custodia permiten su investigación y con ello el conocimiento de la comunidad; evidencian la continuidad histórica por constituir su “memoria estable” y su presencia “activa y actual”. La Iglesia “no puede menos de asumir el ministerio de ayudar al hombre contemporáneo a recuperar el asombro religioso ante la fascinación de la belleza y de la sabiduría que emana de cuanto nos ha entregado la historia”; su patrimonio tiene como objeto el ser instrumento de crecimiento en la fe, por lo cual está relacionado con la pastoral de la Iglesia en el tiempo, reconociendo las huellas del paso del Señor en la historia; este primado pastoral ayuda a reconstruir “el sentido teológico, litúrgico y devocional de la comunidad”, por lo queno tienen el carácter de algo muerto, sino que “continúan realizando una función pastoral”, ejercen “el magisterio pastoral de la memoria y de la belleza [...], la fuerza creativa del hombre junto con la fe de los creyentes, contribuyendo a una función magisterial y catequética en un marco de perspectiva histórica y disfrute estético”.

Los documentos pontificios recalcan que corresponde al obispo diocesano la responsabilidad de custodiar fielmente su patrimonio, para lo que debe contar con comisiones de Arte Sacro y Bienes Culturales, incluyendo su custodia dentro de sus proyectos pastorales, puestos al servicio de la misión; en la creación de museos anexos a las iglesias se propone la constitución de comités de expertos, de directores capacitados, prestando especial atención a la búsqueda de recursos. Dentro de un amplio proyecto formativo, la documentación llama a superar “el desinterés eclesiástico hacia los bienes culturales”, la prioridad de otras urgencias pastorales, señalando que la falta de personal y la inadecuada preparación han hecho precaria su tutela; los candidatos al sacerdocio y del clero deben ser formados para apreciar el valor de estos bienes con vistas a su promoción y a la evangelización; recordando una instrucción de octubre de 1992, sobre la formación de los candidatos al sacerdocio, renueva el llamado a programar cursos que permitan seleccionar alumnos para comprometerlos en el tema, creando centros de estudios “para poder formar expertos en el sector de los bienes eclesiásticos de la Iglesia”.

De más está ponderar la proyección que estas recomendaciones deben tener en el futuro de la evangelización; según lo que pensaba Juan Pablo II, el patrimonio de la Iglesia, que constituye más del noventa por ciento del patrimonio mundial, es un tesoro de un valor evangelizador incontestable, expuesto a la apreciación de los hombres de toda lengua, raza y nación, un testimonio único de la inspiración divina respecto al arte, el pensamiento y la fe, que debe ser usado como agente activo y primario en la misión evangelizadora en el hoy de la Iglesia. Junto con garantizar la adecuada conservación de aquel patrimonio, la abrumadora documentación elaborada por la Santa Sede, de la que hemos destacado solo breves aspectos, permite ir más allá de su materialidad, transformando el patrimonio en portador de un mensaje trascendente respecto al tiempo, capaz de seguir renovando el asombro ante su perenne mensaje de belleza, reflejo del rostro de Dios. No otro es el papel de cada una de nuestras antiguas iglesias en la nueva ciudad.

Un gran espacio sagrado

Tres de los cuatro solares de la manzana poniente de la Plaza de Armas de Santiago están ocupados por la Catedral, la iglesia del Sagrario, el antiguo Palacio Arzobispal, y un abigarrado conjunto de dependencias curiales. Sus fachadas configuran el conjunto monumental más relevante de la capital y del país; su continente y su contenido son de tal importancia que no hay equivalencia respecto a ningún referente análogo, tanto en cuanto a su carácter emblemático, como respecto a la calidad de su arquitectura y alhajamiento interior.

La Catedral es la séptima construida en aquel lugar y vino a reemplazar a la consagrada en 1687, gravemente dañada en el terremoto de 1730, pero que, con diversos reparos, había podido seguir utilizándose por algunos años; hasta entonces había ocupado, a lo largo, dos tercios del costado poniente de la plaza mayor. En 1746 se determinó la construcción del templo actual, en dirección oriente poniente; demolida parte de la antigua fábrica, ejecutaron los planos los jesuitas Pedro Vogl y Juan Hagen, en proporción “de doce a noventa, que es lo que piden las reglas y los maestros de la arquitectura”, debatiéndose para el alzado las medidas propuestas por Vignola, Scamozzi y Paladio, es decir, es producto de un estudiode gran especialización que aunque imperceptible para el simple observador, merece el mayor respeto.

Su ejecución corrió a cargo de diversos “maestros de obras”, entre los cuales y los arquitectos, desde el primer momento, se plantearon discusiones sobre las proporciones y la altura interna; la nave central, según Hagen, debía ser exactamente de diecisiete varas, aunque por el riesgo de los temblores podría rebajarse a dieciséis, “aunque con esto se quite algo a la simetría que pide el arte”.

Un fuerte temblor había dejado en 1751 muy mal la catedral vieja; un incendio en diciembre de 1769 forzó acelerar la nueva, cuyos dos últimos tercios se consagraron seis años después, dejándose el tramo contiguo a la plaza para una etapa ulterior. Ambos sectores se separaron por un muro provisorio, sobre el que se armaron los retablos de la antigua iglesia de la Compañía, obra de jesuitas bávaros.

En marzo de 1780 el distinguido arquitecto romano Joaquín Toesca se hizo cargo de la obra en la que permanecería hasta su muerte; no alteró el planteo de los jesuitas, sino solo, en cuanto pudo, le imprimió el sello del último barroco europeo, clasicista, ajustándose lo más posible a las proporciones indicadas por los tratadistas.

En cuanto al interior, impresiona su longitud, 97.83 metros; la fuga de arcos y pilastras ad infinitum, característica de las iglesias indianas, no deja de producir una hermosa sensación de grandeza; como puede apreciarse desde su ingreso, la lejanía del altar mayor adquiere una “mítica distancia”, potenciándose su sentido sacral; la altura definitiva dada posteriormente a la nave, junto con el actual altar mayor, con su templete, valora con éxito aquel espacio interno, un tanto difícil.

Aunque a Toesca le debió contrariar lo ejecutado por sus predecesores, no lo homogeneizó dentro de una unidad estilística; las pilastras, por ejemplo, reproducían en piedra formas atableradas de moda en los siglos XVI y XVII; la falsa bóveda de la nave central describía una curva muy débil, jalonada por vigas armadas de ascendencia mudéjar, bien labradas pero del todo desfasadas respecto a la arquitectura del romano; en el exterior, las puertas a la actual calle Bandera y los contrafuertes hablaban el lenguaje de los siglos precedentes, no cuadrando ni con “lo que piden las reglas y los maestros de la arquitectura”, ni con la fachada que impondría al conjunto.

Es en ella donde se manifestó su gran escuela y su oficio de arquitecto: enmarcados por pares de pilastras que acusan con gran verdad la estructura del cuerpo, tres robustos arcos actúan como descargas sobre las pilastras, en realidad, contrafuertes revestidos; entre ellos los muros, como paredes diafragma, lucen con fuerza las puertas, lo más trabajado del conjunto.

Sobre esta fachada, en la línea del barroco clasicista de Sabatini y Vanvitelli, de espartana sobriedad, proyectó las torres, que debían alcanzar las ochenta varas de altura, cuyos planos, con los del Sagrario y el contiguo palacio episcopal, es decir, todo el costado poniente de la plaza mayor, andan perdidos, privándonos de conocer lo que debió ser el más importante proyecto edilicio de Santiago, extraordinario aun en cualquier otra capital virreinal.

La unión entre el cuerpo construido por Toesca y lo de sus predecesores solo se verificó en 1831. Aun hasta mucho después, el interior de la catedral siguió presentando un soberbio aspecto barroco hasta el reemplazo de los altares de los artistas jesuitas por los actuales; tanto estos como los diseñados por Toesca debieron conferir gran belleza a la arquitectura interna de la catedral, combinando la piedra vista con los dorados, falsos mármoles y policromías de aquel estupendo mobiliario; atemorizado con el incendio de la Compañía, en 1863, el arzobispo Valdivieso determinó su reemplazo por los actuales altares de mármol y cuadros al óleo, eliminando las obras de escultura colonial. Ello determinó el fin del ilusionismo barroco de la Catedral, cuyo retablo mayor cambiaría al compás de los gustos de cada época; antes de 1890 ostentaba una esfera que se abría en cascos para la exposición del Santísimo; las fotografías muestran después un conjunto heterogéneo, ecléctico, adosado al muro testero, con acumulación de temas; el actual, en mármol y bronce, que fue confeccionado en 1912 por la casa Mayer, de Munich, contrarresta la excesiva longitud de la nave, en acertado contrapunto con la cúpula que lo corona.

Los exteriores también sufrirían alteraciones: en cuanto a las torres, el romano dejó una, provisoria, para las campanas; posiblemente de Vicente Larraín Espinosa, arquitecto de la fábrica en 1845, fue un proyecto que muestra la Catedral y el Sagrario rematados por frontones triangulares y torres de un solo cuerpo, neoclásicas, del género tholos, análogas a la coronación hecha por Juan de Villanueva en Madrid, en 1805, para el Observatorio Astronómico; desde 1854 asumió los trabajos Eusebio Chelli, y hacia 1861, Fermín Vivaceta; en 1874 Juan Murphy; en 1886, Ángel A. Herrera, hasta llegar a la postrera intervención de fines de siglo, de Ignacio Cremonesi, que abarcó hasta el palacio arzobispal, imprimiendo al conjunto, no obstante las críticas, un efecto grandioso; en el interior, al dar mayor altura a la bóveda, corrigió el mal endémico de la fábrica original, la desproporción advertida desde el principio; producto de alta escuela europea, la solución dada a la fachada del costado norte y a la de la plaza, revela la mano de un profesional de nota.

Desconocemos los proyectos hechos por Toesca para el Sagrario y el palacio episcopal; este, descrito en 1811 como “elegante y cómodo, con hermosas arcadas en su frente”, fue demolido en 1843; el arzobispo Valdivieso dio comienzo al nuevo en 1847, que quedó inconcluso y que en 1854 ya está demolido; el actual fue construido a partir de 1855, sobre planos de Luis Sada de Carlo, concluyéndose en abril de 1875.

El conjunto, visto desde la plaza, al conferir a los tres edificios la misma altura, dio como resultado el más digno legado monumental del país; todo él fue declarado Monumento Nacional en julio de 1951.

Hacia el futuro

La Catedral de Santiago es sin lugar a dudas el edificio más cargado de historia dentro del país; con independencia de su carácter monumental y del patrimonio artístico que encierra, aun más allá de su específica función en el plano espiritual, es el más eminente testigo de nuestra historia.

Si desde un punto de vista afectivo las iglesias son el escenario de todos los sacramentos que reciben los fieles, desde el bautizo a las exequias, nuestra catedral lo ha sido de todos los momentos que definen la historia de la nación, desde la fundación de la capital, pasando por sus primeros cabildos abiertos, por todas las juras de los reyes durante el período español, por la declaración de la independencia y la instalación de la república; en ella están enterrados obispos, arzobispos, próceres de la patria, gobernadores del período monárquico y héroes de nuestro ejército; ha sido escenario de solemnes funciones litúrgicas con motivo de la entronización de cada nuevo pastor, de la asunción al mando de cada nuevo presidente; cada año, de la conmemoración del aniversario patrio. A diferencia de los demás poderes, salvo la Municipalidad, es el único edificio que permanece inmutable en su mismo sitio histórico desde hace más de cuatro siglos y medio; en realidad no hay en el país una suma semejante de carga histórica; es un bien que aun más allá de la Iglesia está comprometido con la memoria de la nación, un hito único de la mayor trascendencia espiritual y cultural, cuya custodia y conservación compromete gravemente a sus propietarios y administradores.

Tal custodia significa que debe conservarse con las menores alteraciones posibles en su aspecto material, tanto en el plano arquitectónico como artístico, desarrollando al máximo la investigación y estudio de cada una de sus partes, puesto que es la obra patrimonial más interesante del país; desde el punto de vista religioso es una iglesia extraordinariamente frecuentada a toda hora del día, por lo que es necesario desarrollar al máximo sus potencialidades en el plano pastoral.

Sitio histórico único, es de desear tener la oportunidad de poder efectuar una prospección arqueológica en el sector ocupado por las catedrales primitivas, las que fueron siempre el mejor edificio de la ciudad, como se ha dicho, todas edificadas en el mismo sitio desde el mismo siglo XVI.

Una oportunidad única la habría brindado el poder construir en ese sector una amplia cripta, lo que habría evitado la intervención del actual presbiterio, no habría tenido un costo excesivo, habría proporcionado un digno enterramiento episcopal, y puesto en evidencia los testigos arqueológicos más insignes de nuestra historia; es un proyecto que queda abierto para el futuro.

La magnífica restauración recién hecha en la iglesia del Sagrario ha puesto de manifiesto lo que se puede lograr en el doble plano del rescate arquitectónico y la función pastoral, al recuperar los antiguos testimonios de la materialidad del edificio y su uso litúrgico: la iglesia está llena de fieles orando, a toda hora.

El antiguo arzobispado brinda otra oportunidad única y un gran desafío: recién pintado, después de décadas de abandono, no obstante el remozamiento de los demás costados y del mismo suelo de la plaza, ejecutado por las autoridades edilicias; es un edificio noble, unitario con la Catedral y el Sagrario, afrentado por comercios de variada índole que no se compadecen con su jerarquía. Independientemente del hecho de que aun esos mismos comercios podrían conservarse, bajo ciertas regulaciones, es necesario recuperar la dignidad del edificio y conferirle un destino digno de su historia; siguiendo las directrices de la Santa Sede, a que nos hemos referido antes, es el lugar ideal para instalar en sus plantas superiores —recuperando los espacios alterados— el gran Museo de la Evangelización; a escasos metros del Museo Histórico Nacional y del de Arte Precolombino, sería el gran aporte de la Iglesia a la cultura de la capital y del país, un testimonio vivo de su misión; retomando las indicaciones de Juan Pablo II, junto con la Catedral y el Sagrario, sería el más digno estrado para la nueva evangelización.

Nuestras iglesias no marcan más el perfil de nuestras ciudades, pero sí cada vez más su memoria histórica y su identidad religiosa y cultural.

A la grata memoria de Enrique Siefer

Sobre el autor

Abad emérito del Monasterio de la Santísima Trinidad de Las Condes. Premio Nacional de Historia en 1984. Nacido en Valdivia en 1928. Realizó sus estudios secundarios en el Internado Nacional Barros Arana y los universitarios en la escuela de arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como arquitecto se dedicó a la docencia en la Universidad Católica a partir de los años 70. Su más importante realización arquitectónica es la iglesia de la abadía de la Santísima Trinidad de Las Condes, declarada Monumento Nacional. Como historiador, recibió su formación de Jaime Eyzaguirre, quien lo llevó a desarrollar aspectos importantes de la historia de la Iglesia en Chile y América, entre otros temas. Entre sus obras se cuentan Historia de Valdivia, Los laicos en la cristianización de América, Joaquín Toesca y Flandes indiano. Es miembro del Comité Editorial de Revista Humanitas desde su fundación.

► Volver al índice de Humanitas 40

► Volver al índice de Grandes Textos de Humanitas

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.