En Chile, la peregrinación hacia algún santuario ha sido una tradición religiosa de larga data, aunque muy poco documentada. En este artículo se dan a conocer los resultados de una investigación realizada en los tres santuarios más multitudinarios del país, Andacollo, Lo Vásquez y Yumbel, la que nos ayuda a comprender quiénes peregrinan, por qué lo hacen y cómo lo hacen.

Humanitas 2025, CXI, págs. 386 - 405

En Chile, la peregrinación hacia algún santuario ha sido una tradición religiosa de larga data, aun que muy poco documentada. Los santuarios solían fundarse lejos de las ciudades, ni siquiera en sus inmediaciones, sino en lugares más distantes, en buena medida gracias a la llamada porfía de la Virgen (o del santo). En efecto, muchos santuarios surgen a partir de una imagen descubierta casualmente por un niño o un pastor, la que insiste en quedarse en el lugar de su aparición y se resis te a ser trasladada a un lugar más poblado, donde habitual mente se hallaba el templo. Esa lejanía del santuario pro duce la caminata peregrina, en tiempos en que los medios de transporte eran precarios. Algunos historiadores sostienen que los peregrinos tradiciona les caminaban a paso firme y aprovechaban cualquier medio de transporte más expedito con el único fin de llegar pronto al santuario, mo tivo central de su devoción [1]. Hoy, en cambio, la mayoría llega a los santuarios en vehículos parti culares o colectivos, y quienes realizan la caminata esforzada son los menos.

El estudio que tomaremos como base de este análisis hizo el conteo escrupuloso de los peregrinos de a pie que llegaban a los santuarios de Andacollo, Lo Vásquez y Yumbel, los tres santuarios más multitudina rios de nuestro país [2]. La de Andacollo es una ruta de esfuerzo que sube por una quebrada hasta los mil metros de altura y que puede hacerse desde el pie de montaña en El Peñón o desde una localidad más cercana llamada Maitencillo, atravesando la cuesta de San Antonio. Es una ruta poco frecuentada, de apenas unos 800 caminantes, y probablemente en vías de extinción. Lo Vásquez recibe peregrinos que caminan desde Santiago y desde la costa de Valparaíso por la ruta 68, pero recibe tam bién un flujo desde el interior de la Región de Valparaíso por el camino de Lo Orozco e incluso desde el puerto de San Antonio, que entra por Casablanca. El flujo metropolitano es el más numeroso, aunque los nú meros totales no son impresionantes: alrededor de 15.000 peregrinos de a pie para una medición realizada entre las 6 p.m. en la víspera del día de la Inmaculada y las 12 a.m. del siguiente, flujo especialmente nocturno para sortear los calores de diciembre. La ruta peregrina de Yumbel se bifurca también para quienes entran por el norte procedentes de Chillán y Los Ángeles, y aquellos que vienen desde Concepción y caminan unos diez kilómetros desde la vieja estación de tren hasta el santuario. Es una ruta poco transitada (alrededor de 2.500 peregrinos) y de bajo esfuerzo, porque los trayectos son planos, a diferencia de Andacollo, y más breves que los de Lo Vásquez, cuya ruta puede alcanzar los cuarenta kilóme tros para quienes parten desde la desembocadura del túnel Lo Prado. Contamos así un total de 20.000 peregrinos que llegan a pie a santuarios que reúnen una afluencia de varios centenares de miles, siendo una cifra proporcionalmente exigua. La costumbre de ir en bicicleta, por su parte, se ha vuelto multitudinaria en el caso de Lo Vásquez y puede abultar estas cifras, pero no sabemos cuántos ciclistas se acercan al santuario por motivos religiosos.

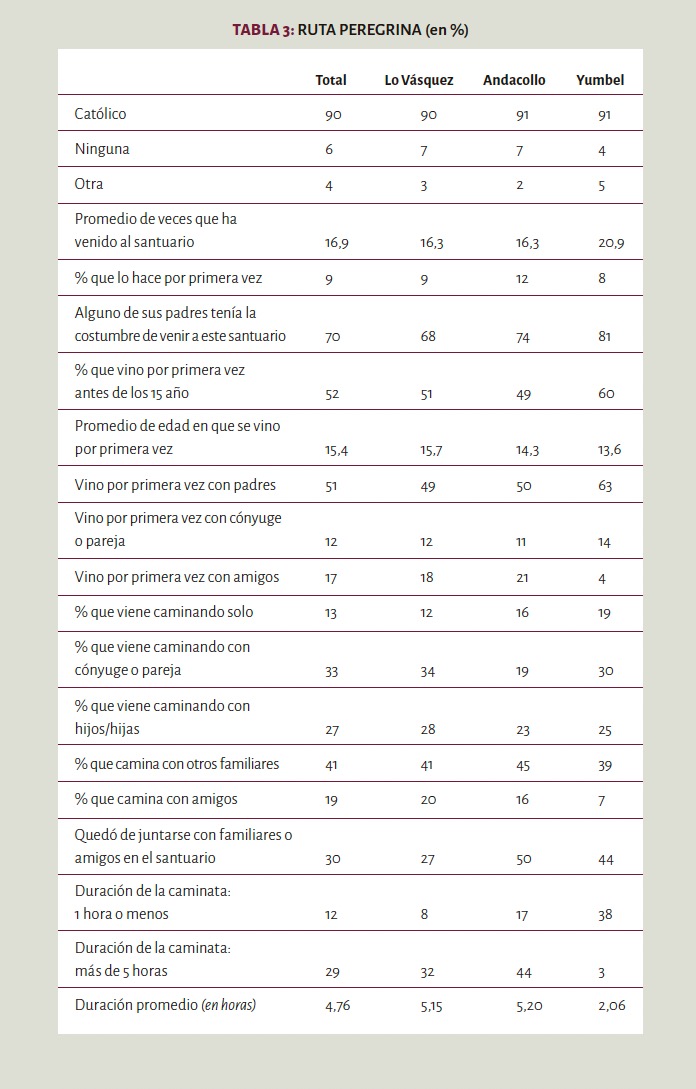

Todos nuestros santuarios son santuarios de proximidad, es decir, se va y vuelve en el lapso de un día (o de un día para otro para quienes viajan de noche y esperan la madrugada para volver). En contraste, en los santuarios europeos de curación era costumbre pasar varios días para recibir latamente la exposición de la fuente bienhechora (la reliquia del santo o el agua bendita). En los santuarios de baile del Norte Grande chileno la costumbre de detenerse varios días es común, algo que vale tam bién para los bailarines de Andacollo. Pero en santuarios de manda preva lece la costumbre de ir y volver rápidamente. Así, los promedios muestran caminatas relativamente breves: 5,15 y 5,20 horas para Lo Vásquez y Andacollo respectivamente (entre 20 y 25 kilómetros a paso normal) y solo 2,06 para Yumbel (alrededor de 10 kilómetros).

Caminar sigue siendo un motivo de orgullo peregrino, pero el trayecto no logra opacar la importancia del destino, como sucede con la peregrinación moderna, tal como se describe para el caso de la revitalización de la ruta de Santiago de Compostela, donde los principales bienes religiosos o espirituales se obtienen en el camino a través del slow travel y de la camaradería que se consigue en el trayecto [3]. De hecho, cuando se pregunta a los caminantes, solo un tercio le da más importancia al acto de caminar por encima de llegar al santuario, algo que es propio de los santuarios de manda, donde predominan los motivos religiosos. Entre aquellos que le dan importancia al camino suele haber menos motivación religiosa, pero rara vez aparecen motivos espirituales o incluso seculares, lo más común es que sean jóvenes que acompañan a sus familiares y que hacen típicamente una experiencia de religión vicaria, creen a través de otros que creen [4].

Al revés de Compostela y de muchas rutas europeas, las nuestras suelen ser breves e inhóspitas, sin interés patrimonial ni natural, poco aptas para suscitar un interés específico en el camino, salvo para el ciclista de Lo Vásquez que aprovecha el despeje por varias horas de una autopista. El orgullo religioso del camino, por su parte, está vinculado con el esfuerzo que exige la caminata, que se contrapone con la comodidad del que llega en vehículo. En la ruta es posible observar a quienes caminan con un peso encima (una réplica del santuario en ma dera, por ejemplo) y algunos indican su propósito de entrar mortificados al santuario, aunque es menos usual que lo que aparece escandalosa mente en los medios de comunicación con ocasión de las grandes fiestas religiosas, solamente un 10% planeaba entrar a pie pelado o de rodillas. El trayecto suele ser una caminata familiar de conversación alegre y distendida despojada de gestos religiosos; apenas un tercio de los cami nantes de Lo Vásquez hace oración personal durante el trayecto, aunque aumenta a casi la mitad en los demás santuarios. Las rutas peregrinas hacia santuarios populares no reciben por lo demás ningún sustento ni apoyo eclesial, al menos en los santuarios analizados.

Peregrinos en carretas de bueyes cruzando el río Claro camino a Yumbel, 20 de enero de 1910.

Peregrinos rumbo a Yumbel, enero de 1910.

¿Quiénes peregrinan?

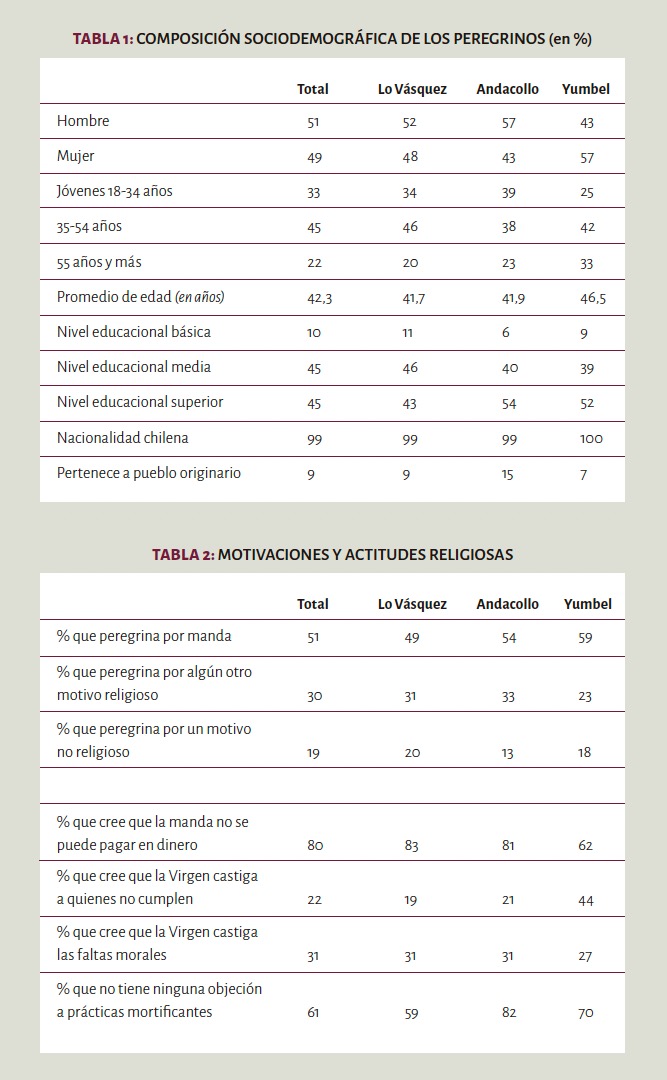

Una peregrinación de proximidad es accesible para todos, de modo que la composición de los peregrinos suele ser parecida a la que preva lece en la población general. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, unos y otros se entrecruzan en el camino. Yumbel es un santuario algo más envejecido que Andacollo y Lo Vásquez. La ruta de esfuerzo de Andacollo le da apenas una coloración más joven y masculina (ver tabla n°1 para más detalles).

La presencia contundente de jóvenes en las rutas peregrinas contrasta con el abandono de los templos. La encuesta Bicentenario ofrece cifras para este contraste: alrededor de un 25% de los jóvenes católicos declara que visita un santuario al menos una vez por año, mientras que solo un 11% seña la que va a la iglesia con alguna regularidad [5]. La socióloga francesa Hervieu-Léger ha realzado el atractivo de la peregrinación moderna para los jóvenes, tomando como referencia la movilización hacia Taizé, el centro de espiritualidad y oración ecuménica fundado por el hermano Roger. Taizé conseguiría en los términos de Hervieu-Léger una expresión religiosa “voluntaria, autónoma, maleable, individual, móvil y excepcional”. Todas estas características son puntualmente opuestas a la de voción de templo, y se acomodarían mucho mejor a la sensibilidad religiosa de los jóvenes que buscan una experiencia religiosa menos institucionalizada [6]. Nuestras peregrinaciones no se ajustan exactamente al modelo de Taizé, porque falta quizás la individualización de la experiencia religiosa (en nuestro caso se camina casi siempre dentro de un encuadre familiar), pero varios aspectos de la devoción libre que ofrece el camino peregrino pueden resultar atractivas para muchos jóvenes.

Al revés de lo que pudiera creerse, la corriente peregrina tiene un nivel educacional razonablemente elevado, lo que contradice el prejuicio ilustrado que considera la piedad de santuario como una devoción recalcitrante y culturalmente atrasada. Hace cincuenta años, Van Kessel había demostrado ya que los bailarines de La Tirana se incorporaban perfectamente a los logros modernos, algo que se ratifica con datos actuales: la mayor parte de los que bailan en santuarios como La Tirana tienen edu cación superior [7]. Lo mismo sucede con quienes peregrinan hoy. El 45% ha alcanzado el nivel superior de educación, lo que se hace notar, por ejemplo, en quienes dejan el título universitario o el delantal profesional como señal de agradecimiento a los pies de la Virgen. La presencia masiva de una clase media próspera y educada que llega al santuario en un vehículo particular, escucha misa, hace una contribución generosa al templo y se pasea por las ferias es enteramente visible en los santuarios, especialmente en Yumbel, cuyo ambiente dominical contrasta apenas con el talante más áspero de Lo Vásquez.

El miserabilismo de la piedad de santuario está fuera de lugar. Las personas más educadas apenas rehúyen algo más las prácticas de mortificación ritual que, no obstante, son aceptadas por la mayor parte como manifestaciones legítimas de devoción, también por aquellos que tienen alta escolaridad. La única diferencia apreciable se produce en la manda: las personas más educadas peregrinan menos por manda y más como un acto de devoción libre que no los compromete perentoriamente ni tiene un motivo preciso. Entre los que hacen mandas los motivos de salud disminuyen en beneficio de una demanda por bienestar familiar indeter minada, lo que confirma una posición económica más holgada y necesi dades menos apremiantes, en un movimiento general que apunta hacia formas más libres, voluntarias y maleables de devoción, como predice Hervieu-Léger para el peregrino moderno.

Finalmente, las rutas peregrinas son enteramente chilenas, rara vez se ve algún inmigrante, que prefieren acercarse a los templos como fuente también de protección, ayuda y solidaridad nacional, aunque esto puede ser diferente en los santuarios del Norte Grande, donde la presencia in migrante es más visible, también en el comercio de santuario. No debería llamar la atención la autoidentificación diaguita en un santuario de baile como Andacollo, pero más sorprendente es la escasísima autoidentifica ción mapuche en Yumbel, un santuario de frontera que quedó situado desde siempre en la orilla norte del Bío-Bío, sin alcance ni atracción en el área mapuche, que se ha convertido crecientemente en un desierto religioso, sin templos ni santuarios católicos.

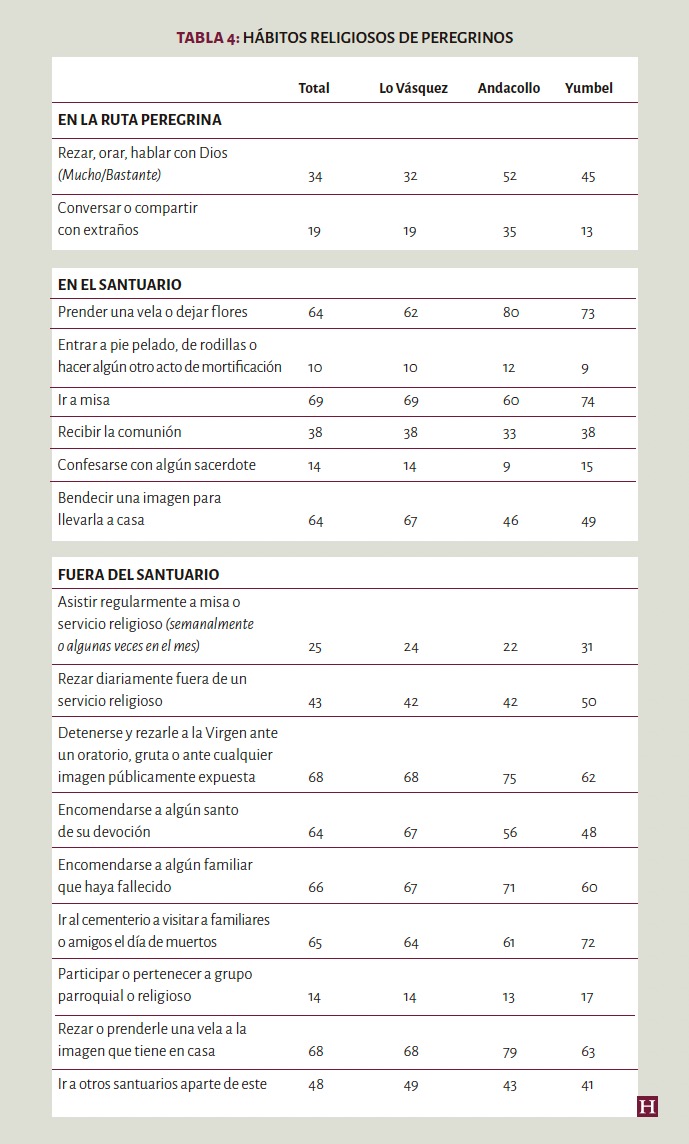

Una tradición espontánea y familiar

La peregrinación es eminentemente un acto familiar. Por lo menos la mitad de los que caminan lo hicieron por primera vez con sus padres (hasta cerca de dos tercios en el caso de Yumbel), por lo general cuando eran niños, de modo que la transmisión familiar del hábito de peregrinar cuenta para una parte muy considerable de los caminantes. Se puede apreciar, sin embargo, una cierta erosión de esta herencia familiar: alre dedor del 70% de los padres de quienes caminan hoy tenía el hábito de acudir al santuario, lo que debe compararse con el 50% de los hijos que lo hacen hoy. La influencia parental es más importante entre los jóvenes que caminan; después aparece la influencia del cónyuge o de la pareja, que puede ser un motivo importante de iniciación y de compañía, sobre todo para quienes vienen por primera vez.

La peregrinación suele ser también un hábito, se tiene la costumbre de hacerlo todos los años en el día conmemorativo de la Virgen o del santo, en una propor ción que bordea también la mitad de los que caminan (hasta 60% de los peregrinos de Yumbel ha hecho el camino más de diez veces en su vida). La fidelidad al santuario es típicamente mayor entre quienes se han iniciado a través de sus padres y conservan una memoria familiar relacio nada con el santuario, y asimismo entre quienes suelen viajar en compañía de familiares. En su conjunto, al menos la mitad de los peregrinos pueden considerarse peregrinos habituales que caminan en el marco de una larga tradición familiar que puede rastrearse hacia los padres y probablemente más allá todavía y que consideran la visita anual al santuario como una costumbre familiar. ¿Pero qué sucede con la otra mitad?

Andacollo 1959. Fotografía, colección Archivo Enterreno, 1959.

Uno de cada diez peregrinos va al santuario por primera vez, lo que muestra que algo de lo que se pierde en transmisión familiar se recupera entre quienes se inician generalmente a través del cónyuge y que inauguran a su vez una nueva tradición familiar. Es poco común iniciarse y viajar solo en las rutas peregrinas. Esto sucede sobre todo entre hombres mayores que se han iniciado con sus padres, es decir, que han perdido la compañía que alguna vez tuvieron, y no constituye en modo alguno una modalidad ni predominante ni nueva de peregrinar, como ocurre en la peregrinación compostelana. Por lo demás, un tercio de los que caminan solos se encontrarán con alguien conocido en el santuario. El grupo de amigos que se lanza a la ruta como una excursión o una aventura de verano tampoco es frecuente, aunque una ruta de esfuerzo como Andacollo suele ser más joven, amistosa y andariega que Yumbel, por ejemplo, que representa por el contrario la ruta más familiar y tradicional entre todas. No se registra ningún caso de grupos parroquiales o religiosos que viajen juntos en ninguna de estas rutas. Las parroquias le dan completamente la espalda a la peregrinación popular y permanecen ancladas en la tradición pro cesional, salir del templo con sus imágenes más veneradas, pero solo en las inmediaciones y en un grupo compacto de fieles encabezados por el sacerdote, aunque también es cierto que la mayor parte de las parroquias han perdido incluso esa costumbre de hacer procesiones, que fue tan característica antiguamente. Una peregrinación eclesiásticamente organizada como la ruta hacia el santuario de Santa Teresa de Los Andes constituye una novedad y una excepción en el panorama religioso chileno. Las rutas populares de peregrinación permanecen enteramente espontáneas y familiares y solo se contactan con la religión eclesiásticamente organizada en el santuario mismo, es decir, en su lugar de destino.

¿Cómo se peregrina?

La ruta peregrina es importante por el esfuerzo que se pone en ella como testimonio de fe. No suscita ningún acto devocional especial, apenas un tercio señala que hace oración con alguna frecuencia; por lo demás, se camina en alegre camaradería familiar. Aunque la mayor parte dice haber compartido un sentimiento común con los que cami naban a su lado, el contacto con extraños en la ruta es escasísimo y solo aumenta algo entre quienes viajan trechos más largos, ni siquiera entre los que viajan solos. La ruta no alcanza a formar una comunidad pere grina en ningún sentido relevante, en contraste con lo propuesto por el conocido análisis de los Turner sobre la liminalidad y la communitas como las dos grandes fuentes de la experiencia peregrina [8]. En santuarios de proximidad es difícil conseguir alguna de estas experiencias. Para Turner, peregrinar significa salir de casa y de la vida convencional de todos los días y vivir una experiencia abierta, desestructurada, maleable e impredecible (liminalidad) que incluye el encuentro solidario y bienhechor con los desconocidos con que cada cual se topa en la ruta (communitas). Nada de esto sucede realmente en la peregrinación familiar y de corta distancia que caracteriza nuestras peregrinaciones populares. Se camina demasiado acompañado por la familia y brevemente, lo que impide trascender los vínculos existentes y anudar otros.

¿Existe en vez de una comunidad peregrina una comunidad de santuario? Muy pocos se mortifican (alrededor del 10% de los que hacen el camino peregrino), pero la mortificación ritual es una forma de delimitar el espacio sagrado del profano, representado sobre todo por las ferias de co mercio que se sitúan muy cerca de las entradas a los santuarios. La larga fila de mortificantes que se arrastra de rodillas o con peso encima bajo la atenta mirada de personal de auxilio es mirada con respeto y asombro por la multitud, rara vez con reticencia, como sucede con las autoridades religiosas que nunca han podido desterrar la mortificación de santuario. Los mortificantes juegan un rol similar a los bailes religiosos. Nadie se acerca a una imagen sagrada sin colocar su ofrenda que delimita el umbral desde el que se accede, ya sea efectiva o vicariamente al dominio de lo sagrado. La comunidad de santuario se constituye a través de actos sacrificiales como estos.

La aceptación de la mortificación corre en paralelo con cierta hostilidad al comercio de santuario, sobre todo en aquellos casos en que las ferias bloquean los accesos y se agolpan demasiado cerca, como en el caso de Lo Vásquez, en que se ingresa al santuario después de transitar varios kilómetros de puestos y cocinerías. No se rechazan las ferias como tales, sino la posición donde se emplazan: lo decisivo es presentarse con respeto, prender una vela o dejar flores, bailar o arrodillarse, luego comprar o comer, cosa que se hace sin escrúpulo alguno, desde luego.

La comunidad devocional de santuario se entre mezcla con la comunidad de templo. La mayor parte de los peregrinos escuchará misa en el santuario, aun que la proporción de los que comulgarán es mucho menor y muy pocos se confesarán, en consonancia con el escaso sentido penitencial que tiene la devoción de santuario (inclu yendo la mortificación) y con el declive católico de la confesión en general. Los peregrinos no rehúyen el templo, donde por lo demás se conserva la imagen milagrosa, pero suelen ser católicos de bajo contacto sacramental. La intersección más apreciada con el templo se produce con la bendición de las imágenes (sobre todo en Lo Vásquez): se compra una imagen de bulto de la Virgen en las ferias de artículos religiosas y luego se hace una larga y paciente fila esperando que el sacerdote la bendiga. La imagen luego es llevada a casa en un modo parecido al de las palmas de Domingo de Ramos, el día de mayor afluencia en los templos católicos. La imagen doméstica de la Virgen o del santo debidamente bendecida con que se regresa a casa cierra el largo ciclo de búsqueda de protección y bienestar familiar con que se inicia la peregrinación.

Grupo de jóvenes en la ruta peregrina a Andacollo. Nota de Cristián Olavarría en vocaciones.jesuitas.cl

¿Qué sucede fuera?

La piedad de santuario se sitúa largamente fuera del templo, aunque en proporciones que son las que prevalecen en la población católica general. Alrededor del 8% cumple con el precepto dominical, algo que puede alcanzar hasta 25% si la frecuencia se mide al menos una vez al mes (con algún incremento entre los peregrinos de Yumbel). Para muchos peregrinos, la misa del santuario es la única que escucharán durante el año. Por contrapartida, la expresión y los gestos religiosos fuera del templo siguen siendo abundantes después de la caminata. Cerca de la mitad reza diariamente fuera de los servicios religiosos y la costumbre de detenerse y rezarle a cualquier imagen públicamente expuesta de la Virgen es todavía más generalizada, una costumbre que corre a la par con la de rezar o prender velas a imágenes privadas. El catolicismo popular conserva viva la devoción a las imágenes, en con traste con el mundo evangélico que no ha perdido la creencia también inmensamente popular en los milagros (y especialmente en los de sa nación), pero no deposita ninguna cualidad bienhechora en imágenes, sino en la obra impersonal del espíritu.

En general, no existe exclusividad de santuario ni de invocaciones como ha recordado Graziano en su libro sobre santos populares [9]. La Virgen puede ser invocada en distintas representaciones y lugares, y la tendencia a ir recurrentemente a un santuario no es obstáculo para visitar otros cuando la ocasión se presenta. La combinación entre invocaciones a la Virgen y los santos puede ser asimismo muy extendida. Solo San Sebastián reclama alguna exclusividad, en con sonancia con su talante más celoso y castigador, pero los santuarios marianos se abren ampliamente hacia invocaciones adicionales de vírgenes (especialmente en las advocaciones del Carmen y de Lourdes) y de santos (san Expedito lleva en este caso la delantera).

La piedad de santuario puede diseminarse incluso fuera de toda mediación eclesiástica, como sucede con el atractivo específicamente católico que despiertan las animitas cuando demuestran eficacia milagrosa y se convierten en verdaderos santuarios populares. Esta enorme plasticidad de la devoción de santuario, que admite muchos nombres y lugares, se puede apreciar asimismo en la invocación a los padres que han fallecido y la celebración del día de muertos muy extendida en el catolicismo popular, también entre los peregrinos que caminan hacia los santuarios. La encuesta Bicentenario ha mostrado que la disposición, otra vez específicamente católica, de invocar a los deudos para recibir protección y apoyo (praying to) sobrepasa con mucho a la disposición a rezar por la salvación y el bienestar celeste de los deudos (praying for), como se recomienda más bien en la doctrina católica. La ausencia de angustia soteriológica, es decir, de toda preo cupación por la salvación extramundana y la apertura de la misericordia de Dios hacia todos, permite situar también a los padres como intercesores de gracia. La piedad familiar no alcanza, sin embargo, a constituirse como de voción de santuario, no existe altar doméstico dedicado a los padres ni se les invoca con velas prendidas. La veneración de los padres se mantiene a raya, por debajo de la devoción de santos, en consonancia con la disposición evan gelizadora de la Iglesia que no en vano superpone el día de todos los santos al día de muertos en su esfuerzo por desviar la tendencia popular a santificar a los padres y desprenderse del trono ancestral del sentimiento religioso.

Fiesta de la Inmaculada Concepción en el Santuario de Lo Vásquez. (c) Raúl Zamora, Aton Chile.

Conclusión

La Iglesia siempre ha favorecido la peregrinación como un acto de fe. La peregrinación es un elemento crucial tanto de la teología católica, bajo la metáfora del que camina hacia la redención y de la vida como un camino, como de la eclesiología del pueblo de Dios que camina por el desierto y las asperezas del mundo en que se vive.

La peregrinación tiene muchas determinaciones espirituales. La dimen sión penitencial está poco desarrollada y no juega un rol principal en nuestro caso. Nadie termina confesándose en el santuario ni existe evidencia de que sea un sustituto de la confesión. Antiguamente, el sacerdote mandataba una peregrinación de larga distancia para los pecadores contumaces, pero es una práctica de la que no existen huellas. La mortificación ritual no tiene el sen tido de la expiación de un pecado particularmente grave. Más bien, la mortificación ritual forma parte de los llamados ritos negativos que constituyen el encuentro con lo sagrado, nadie se acerca a una imagen santa como si tal cosa, se requiere la actitud conveniente de distancia, veneración y respeto, que a veces incluye el temor que despierta lo numinoso, una creencia, sin embargo, que se ha desvanecido por completo a juzgar por nuestros propios datos.

La proporción de personas que cree que la Virgen castiga las faltas morales (como robar o cometer adulterio) alcanza una cifra módica (31%) y quienes creen que castiga las faltas rituales (no cumplir debidamente con la manda, por ejemplo), apenas al 22%, aunque San Sebastián es más estricto y entre los peregrinos de Yumbel esta cifra puede alcanzar el doble [10]. La Virgen no está disponible para corregir moralmente a sus devotos, y no se muestra particularmente celosa de recibir su pago (un mentís también para los que consideran que esto es pura reciprocidad). Como se ha dicho por doquier, la Virgen es un símbolo de la sobreabundancia de la gracia y es por esto que sus atributos maternos prevalecen por encima de cualquier otro.

Tampoco la peregrinación tiene un sentido escatológico que representa la vida como un tránsito hacia un destino mejor. Es cierto que una autén tica peregrinación requiere siempre descentrar la posición que cada cual tiene en el mundo de la vida corriente de todos los días, debe significar lo que Alphonse Dupront llama volverse extraño a sí mismo [11] y orientarse hacia un lugar distinto y mejor. La peregrinación se asemeja a una expe riencia de conversión y de renovación espiritual que comprende también la inmersión en una comunidad nueva, la de los que se encuentran en el camino peregrino. No es evidente, sin embargo, que esta actitud religiosa prevalezca en la peregrinación popular, sobre todo en el marco de caminatas demasiado breves y familiares.

¿Qué significado tiene entonces la peregrinación popular? De seguro, la más importante es el encuentro con lo sagrado como fuente bienhechora de gracia y de bienes de toda clase. La caminata es una manera de resaltar la fuerza y eficacia que dimana la imagen milagrosa a través del esfuerzo que consiste en llegar al destino santo. La peregrinación no es oración mental (de seguro menos eficaz), sino “fe vivida con los pies”, como se dice, cansancio y fatiga del camino que se troca en la alegría del encuentro. La distinción crucial es la que todavía se hace entre los que caminan y los que llegan cómodamente al santuario, algo que menoscaba la comunidad de santuario (a ratos se puede reconocer claramente a unos y otros), pero al mismo tiempo la constituye cuando se aprecia el respeto que reciben los que vienen de lejos y los que entran esforzadamente al templo, el mismo que reciben los que bailan, porque el atributo principal del baile religioso visto desde la mirada creyente no es su colorido, sino su carácter embriagador y extenuante.

Las rutas peregrinas tienden a decaer en nuestro país porque la mayor parte de los devotos viaja en autos particulares y buses conforme al ritmo de expansión del parque vehicular. Se mantiene proporcionalmente más elevada en Lo Vásquez que en los demás santuarios estudiados; sospechamos, sin embargo, que la de Andacollo está languideciendo y la de Yumbel es poco más que una combinación de vehículos que deben estacionarse relativamente lejos y de caminata forzosa para llegar al santuario. Las rutas no obtienen ningún apoyo eclesiástico, tampoco son incentivadas ni reciben un flujo organizado desde las parroquias. Los sacerdotes reciben a los fieles en el templo y los atiborran de misas, nunca salen a recibirlos con palmas de agua bendita, como sucede en otros lados. La organización eclesiástica de los santuarios es satisfactoria y se proporciona ayuda y atención a todo el mundo, pero las rutas están completamente descuidadas. Peregrinos son todos los que arri ban al santuario, nadie hace la diferencia entre los que han caminado y los que no, como ocurre también en muchos santuarios. La ruta peregrina ha perdido valor eclesiástico, a pesar de que los santuarios son una ocasión para renovar el compromiso de una comunidad creyente y para fortalecer la iden tificación católica en un país que la pierde progresivamente.

Notas

[1] Sigal, Pierre-André; L´Homme et le Miracle dans la France médiévale. Les Éditions du Cerf, 1985. Julia, Dominique; Le Voyage aux saints. Les pélerinages dans l’Occident moderne (XVe-XVIIIe siècle). EHESS, Gallimard, Seuil, 2016. Vauchez, André; Sanctuaires chrétiens d’Occident, IV-XVI siècle. Cerf, 2021.

[2] Este estudio se realizó mediante encuestas a peregrinos que caminan hacia los tres santuarios religiosos más concurridos de Chile en el marco del proyecto Fondecyt “Peregrinación religiosa y modernidad cultural (1221124, 2023-2025)”. Para seleccionar a las personas peregrinas y aplicar la encuesta, se empleó un tipo de muestreo llamado Time-location sampling. TLS es un método cuasi-probabilístico que busca satisfacer los requerimientos de muestreos aleatorios, adaptado específicamente para poblaciones humanas móviles. Para más detalles ver Valenzuela, Eduardo; Aranis, Daniela & Neckelmann, Maureen; Shrine Devotion: A Survey of Walking Pilgrims at Three Chilean Shrines. Journal of Contemporary Religion (forthcoming).

[3] Frey, Nancy Louise; Pilgrim stories. On and off the road to Santiago. Journeys along an ancient way in modern Spain. University of California Press, Berkeley, 1998.

[4] Valenzuela, Aranis & Neckelmann, op.cit.

[5] Encuesta Nacional Bicentenario UC. encuestabicentenario.uc.cl

[6] Hervieu-Léger, Daniéle; Le Pelerin et Le Converti. La Religion En Mouvement. Flammarion, Paris, 1999.

[7] Van Kessel. Juan; Bailarines en el Desierto. Un estudio de dinámica social. Ediciones UC, Santiago, 2025.

[8] Turner, Victor & Turner, Edith; Images and Pilgrimage in Christian Culture. Columbia University Press, New York, 1978.

[9] Graziano, Frank; Folk Saints. Cultures of Devotion. Oxford University Press, 2007.

[10] Para esta discusión se puede ver Valenzuela, Eduardo; Aranis Daniela & Coquelet, Jaime; “Transformations of Religious Consciousness at a Marian Shrine: The Case of La Tirana, Chile”. Soc Compass 66(4):579-95, 2019.

[11] Dupront, Alphonse; Du Sacré. Croisades et Pélerinages. Images et Langages. Editions Gallimard, 1987.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:

-Suscripción anual Chile

-Suscripción anual América del Sur

-Suscripción anual resto del mundo

Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:

-Homilías de Santa Marta

-Audiencia de los miércoles

-Encíclicas y Exhortaciones

-Mensajes

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.

Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.